La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

Il Portale

3. La Materia trattata

Il titolo apparentemente provocatorio che abbiamo voluto dare al nostro Portale – “La Scienza Segreta dell’Arte Narrativa” – rappresenta il tema trasversale intorno al quale si sviluppano tutti i servizi da noi erogati attraverso di esso, ed è anche l’oggetto che da sempre caratterizza i nostri studi, la nostra formazione e la nostra attività educativa e formativa.

Il titolo apparentemente provocatorio che abbiamo voluto dare al nostro Portale – “La Scienza Segreta dell’Arte Narrativa” – rappresenta il tema trasversale intorno al quale si sviluppano tutti i servizi da noi erogati attraverso di esso, ed è anche l’oggetto che da sempre caratterizza i nostri studi, la nostra formazione e la nostra attività educativa e formativa.

Con questa espressione vogliamo invitare tutti i nostri attuali e potenziali utenti a riflettere su qualcosa che si dà per scontato ma non lo è, cioè che l’arte si faccia e si comprenda mediante la scienza.

Con questa espressione vogliamo invitare tutti i nostri attuali e potenziali utenti a riflettere su qualcosa che si dà per scontato ma non lo è, cioè che l’arte si faccia e si comprenda mediante la scienza.

La «Scienza Segreta» non è infatti un altro tipo di scienza, meno che mai esoterica, ma l’insieme di strumenti, propriamente scientifici, che si adoperano implicitamente – non inconsapevolmente – per fare e per comprendere l’arte, in particolare quella narrativa in qualunque forma sia realizzata.

Spesso si confonde l’implicito con l’inconsapevole, attribuendo addirittura agli stessi artisti – quelli veri – una presunta inconsapevolezza di ciò che fanno. Questo serve a legittimare il paradossale mestiere di coloro che, dall’esterno, senza essere né artisti né scienziati, si arrogano il diritto di «spiegare» – o meglio dovremmo dire «interpretare creativamente» – ciò che gli artisti fanno senza – a loro avviso – sapere come lo hanno fatto e quali risultati hanno raggiunto al di là delle loro umili intenzioni.

Non vogliamo soffermarci qui sul nefasto ruolo di queste figure di critici, di pseudo studiosi che, non essendo né scienziati né artisti, fanno da mediatori – e più spesso da pubblicitari e mercanti – di cose che non conoscono ma che «sanno come vendere».

Non vogliamo soffermarci qui sul nefasto ruolo di queste figure di critici, di pseudo studiosi che, non essendo né scienziati né artisti, fanno da mediatori – e più spesso da pubblicitari e mercanti – di cose che non conoscono ma che «sanno come vendere».  Abbiamo già spiegato quale convenienza abbiano gli artisti a lasciare a questi venditori il compito di occuparsi del marketing e della distribuzione delle opere. Il mondo della Comunicazione in cui viviamo esalta e premia l’attività di coloro (gli uomini di comunicazione) che sanno vendere i frigoriferi agli Eschimesi, e addirittura in molti casi li promuove al rango di nuovi artisti … del raggiro. Ma è grazie a questi responsabili del degrado culturale in cui viviamo che le persone si sono convinte che

Abbiamo già spiegato quale convenienza abbiano gli artisti a lasciare a questi venditori il compito di occuparsi del marketing e della distribuzione delle opere. Il mondo della Comunicazione in cui viviamo esalta e premia l’attività di coloro (gli uomini di comunicazione) che sanno vendere i frigoriferi agli Eschimesi, e addirittura in molti casi li promuove al rango di nuovi artisti … del raggiro. Ma è grazie a questi responsabili del degrado culturale in cui viviamo che le persone si sono convinte che  “artisti si nasce”, che “in ognuno c’è un artista che va scoperto”, e che “l’arte è un talento che pochi privilegiati possiedono come un dono sin dalla nascita”. E in effetti, grazie al potere che hanno assunto i mass media, di cui questi comunicatori sono i nuovi re, essi come dei Re Mida riescono a trasformare qualunque cosa tocchino, anche un fazzoletto sporco, in un “successo” che possono permettersi persino di chiamare impunemente “arte”. È a causa loro che l’arte non si studia più; ma si leggono e si studiano le loro «scemenze» magicamente trasformate in «conoscenze», ed è sempre grazie a loro che nascono nuovi corsi e Università che aggiungono i prefissi arte e scienza a qualunque attività, a cominciare dall’arte e scienza di di saper vendere qualunque cosa.

“artisti si nasce”, che “in ognuno c’è un artista che va scoperto”, e che “l’arte è un talento che pochi privilegiati possiedono come un dono sin dalla nascita”. E in effetti, grazie al potere che hanno assunto i mass media, di cui questi comunicatori sono i nuovi re, essi come dei Re Mida riescono a trasformare qualunque cosa tocchino, anche un fazzoletto sporco, in un “successo” che possono permettersi persino di chiamare impunemente “arte”. È a causa loro che l’arte non si studia più; ma si leggono e si studiano le loro «scemenze» magicamente trasformate in «conoscenze», ed è sempre grazie a loro che nascono nuovi corsi e Università che aggiungono i prefissi arte e scienza a qualunque attività, a cominciare dall’arte e scienza di di saper vendere qualunque cosa.

Tornando al titolo, sappiamo bene che la parola “segreta” può dare il pretesto ai dietrologi per formulare interpretazioni che nulla hanno a che fare con il nostro lavoro. Ma è importante per noi far capire che l’arte e la scienza da sempre

Tornando al titolo, sappiamo bene che la parola “segreta” può dare il pretesto ai dietrologi per formulare interpretazioni che nulla hanno a che fare con il nostro lavoro. Ma è importante per noi far capire che l’arte e la scienza da sempre  collaborano segretamente, anche da quando sono state separate in discipline e materie non comunicanti tra loro. Perciò, per chi chi si vuole occupare d’arte, occuparsi anche di scienza non è un’opzione, ma una necessità.

collaborano segretamente, anche da quando sono state separate in discipline e materie non comunicanti tra loro. Perciò, per chi chi si vuole occupare d’arte, occuparsi anche di scienza non è un’opzione, ma una necessità.

Il modo in cui l’arte e la scienza interagiscono nella costruzione e nel funzionamento di un racconto artistico – un modo di fare e di studiare l’arte con la scienza, ma anche di parlare di scienza con l’arte – dovrebbe interessare chiunque voglia formarsi per comprendere, apprezzare, e magari anche praticare l’arte narrativa.

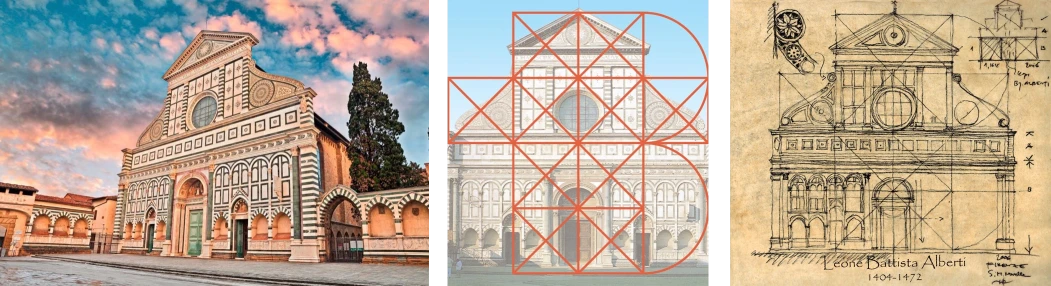

Indagare i rapporti tra studio progettuale e studio analitico, tra conoscenza scientifica e narrazione artistica, è stato per secoli un presupposto metodologico di cui ogni erede e custode della tradizione umanistica si è necessariamente occupato, almeno fino a quando la stessa cultura umanistica è stata opposta a quella scientifica.

Il nostro interesse per la «scienza segreta dell’arte narrativa» ci ha spinti a studiarla e a insegnarla per oltre 40 anni, ed è anche ciò che ci ha convinti a costruire strumenti di studio più idonei per imparare a padroneggiarne i meccanismi, e a rivolgerli sia al mondo educativo – degli educatori per passione o anche per professione, e dei loro allievi – sia a quello autoriale – dei professionisti della narrazione.

Educati anche noi in un mondo dove la «scoperta» e l’«invenzione» erano attribuiti al «genio irrazionale che prende il sopravvento sull’animo metodico dello studioso», fu con gioia quando potremmo dimostrare che “c’è scienza nell’arte!” – anche in quella solo in apparenza nata senza alcuna preparazione e progettazione – proprio come devono aver gioito gli scienziati della NASA quando poterono annunciare “c’è vita su Marte!”.

Dal 1981, anno di fondazione del nostro Istituto, decidemmo di prendere subito in considerazione l’opera di quei maestri che più di altri esplicitavano i modi con cui elaboravano i loro progetti, persino assumendo ad oggetto di «meta-narrazione» l’arte del narrare (di qui il nostro nome “Istituto MetaCultura”). Ma la maggiore soddisfazione la ricevemmo quando potemmo mostrare che proprio quegli autori erroneamente considerati «geni irrazionali e incolti, ma talentuosi», avevano contribuito a diffondere la leggenda dei loro poteri straordinari, recitando «la parte» loro attribuita proprio mentre studiavano e progettavano scientificamente le loro opere dietro le quinte – proprio come dei veri «illusionisti» – per far apparire i risultati sorprendenti da loro raggiunti – con lo studio – come se fossero effetti di un’inspiegabile magia a loro stessi sconosciuta.

Dal 1981, anno di fondazione del nostro Istituto, decidemmo di prendere subito in considerazione l’opera di quei maestri che più di altri esplicitavano i modi con cui elaboravano i loro progetti, persino assumendo ad oggetto di «meta-narrazione» l’arte del narrare (di qui il nostro nome “Istituto MetaCultura”). Ma la maggiore soddisfazione la ricevemmo quando potemmo mostrare che proprio quegli autori erroneamente considerati «geni irrazionali e incolti, ma talentuosi», avevano contribuito a diffondere la leggenda dei loro poteri straordinari, recitando «la parte» loro attribuita proprio mentre studiavano e progettavano scientificamente le loro opere dietro le quinte – proprio come dei veri «illusionisti» – per far apparire i risultati sorprendenti da loro raggiunti – con lo studio – come se fossero effetti di un’inspiegabile magia a loro stessi sconosciuta.

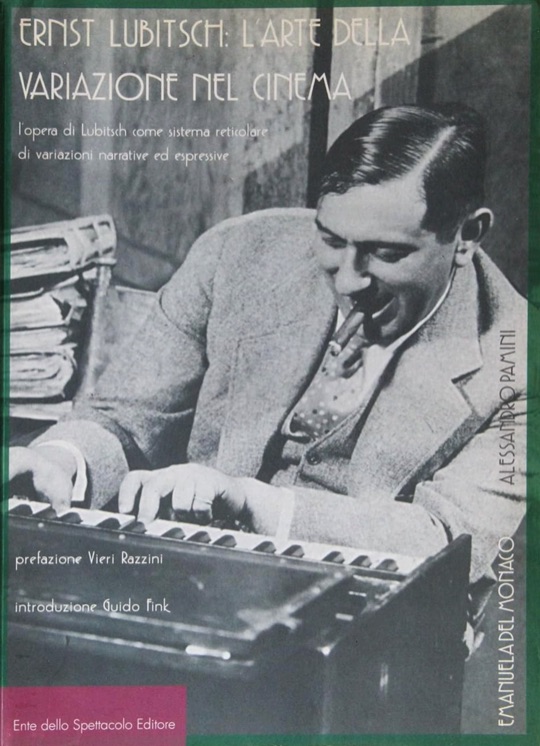

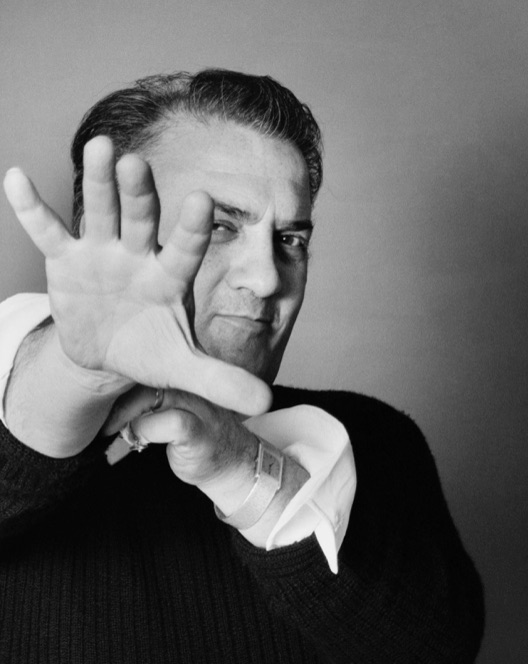

Ci fu di grande conforto, nella battaglia contro i pregiudizi che ostacolavano la nostra stessa attività, il successo che ottenemmo, con una serie di risultati esemplari, per rispondere alla sfida lanciataci da uno studioso anomalo e attento come Guido Fink, che era rimasto piacevolmente impressionato dal nostro lavoro sull’opera di Ernst Lubitsch (a cui dedicammo una delle nostre prime «Tele Ipermediali» e un libro, in cui presentavamo la sua opera come «sistema di varianti implicite»).

Immaginandoci impreparati ad affrontare un’opera come quella di Roberto Rossellini, che egli riteneva (come tanti «esperti» biografi dell’autore) asistematica e a prova di qualunque tentativo di trovarne una logica per ricondurla a un sistema di variazioni come quello creato da Lubitsch e da noi esplicitato, ci invitò a dimostrare che i progetti dell’autore di Roma città aperta non fossero sorti spontaneamente e separatamente all’atto della creazione, e in assenza di sceneggiature ovvero di preparazione. E noi, prendendo la sfida molto sul serio, mostrammo, sia per via logica che per via empirica, che Rossellini, nel suo modo di concepire la sua opera – cioè sul piano metodologico – non si era comportato diversamente da Lubitsch, ma neppure da quei grandi umanisti artisti e scienziati che erano stati i suoi maestri ed erano diventati protagonisti dei suoi racconti audiovisivi e dei suoi scritti letterari.

Immaginandoci impreparati ad affrontare un’opera come quella di Roberto Rossellini, che egli riteneva (come tanti «esperti» biografi dell’autore) asistematica e a prova di qualunque tentativo di trovarne una logica per ricondurla a un sistema di variazioni come quello creato da Lubitsch e da noi esplicitato, ci invitò a dimostrare che i progetti dell’autore di Roma città aperta non fossero sorti spontaneamente e separatamente all’atto della creazione, e in assenza di sceneggiature ovvero di preparazione. E noi, prendendo la sfida molto sul serio, mostrammo, sia per via logica che per via empirica, che Rossellini, nel suo modo di concepire la sua opera – cioè sul piano metodologico – non si era comportato diversamente da Lubitsch, ma neppure da quei grandi umanisti artisti e scienziati che erano stati i suoi maestri ed erano diventati protagonisti dei suoi racconti audiovisivi e dei suoi scritti letterari.

Da un lato mostrammo come ogni ogni articolazione di ogni suo film (compresi quelli che aveva progettato ma che non riuscì a realizzare), poteva essere studiata come una variante interna o esterna di un «Sistema Polienciclopedico», ovvero poteva essere letta come una «voce» tra le tante che lui aveva progettato, e in parte attuato, ma anche individuato in racconti artistici e studi scientifici esterni e correlabili ai suoi, da lui stesso considerati come ulteriori varianti e sviluppi di un medesimo più ampio progetto: un vasto «Decalogo morale», ovvero una «Storia della nostra Civiltà», ovvero una «Mappa degli incontri e Scontri tra Civiltà». Infine mostrammo come la sua stessa opera poteva essere riletta (riorganizzata virtualmente) come un «manuale di narrazione multimediale» per indagare le relazioni tra le forme d’arte narrativa, dal teatro di prosa a quello musicale, dalla pittura alla letteratura e alla loro sintesi cinematografica. Mostrammo come tutti questi livelli o piani enciclopedici interagissero tra loro perfettamente nella sua opera, per cui ogni unità narrativa (episodio o capitolo del suo Piano multidimensionale) sollecitava un salto da un livello all’altro, per inseguire le correlazioni che legavano tra loro le «voci» non solo interne all’opera di Roberto Rossellini (essendo concepita come un dialogo aperto tra umanisti del presente e del passato), non solo della sua produzione audiovisiva (essendo la sua opera composta anche da riflessioni saggistiche) e non solo di quella parte del suo lungimirante disegno che ebbe modo di realizzare (essendoci pervenuti tanti progetti che non riuscì ad attuare).

Da un lato mostrammo come ogni ogni articolazione di ogni suo film (compresi quelli che aveva progettato ma che non riuscì a realizzare), poteva essere studiata come una variante interna o esterna di un «Sistema Polienciclopedico», ovvero poteva essere letta come una «voce» tra le tante che lui aveva progettato, e in parte attuato, ma anche individuato in racconti artistici e studi scientifici esterni e correlabili ai suoi, da lui stesso considerati come ulteriori varianti e sviluppi di un medesimo più ampio progetto: un vasto «Decalogo morale», ovvero una «Storia della nostra Civiltà», ovvero una «Mappa degli incontri e Scontri tra Civiltà». Infine mostrammo come la sua stessa opera poteva essere riletta (riorganizzata virtualmente) come un «manuale di narrazione multimediale» per indagare le relazioni tra le forme d’arte narrativa, dal teatro di prosa a quello musicale, dalla pittura alla letteratura e alla loro sintesi cinematografica. Mostrammo come tutti questi livelli o piani enciclopedici interagissero tra loro perfettamente nella sua opera, per cui ogni unità narrativa (episodio o capitolo del suo Piano multidimensionale) sollecitava un salto da un livello all’altro, per inseguire le correlazioni che legavano tra loro le «voci» non solo interne all’opera di Roberto Rossellini (essendo concepita come un dialogo aperto tra umanisti del presente e del passato), non solo della sua produzione audiovisiva (essendo la sua opera composta anche da riflessioni saggistiche) e non solo di quella parte del suo lungimirante disegno che ebbe modo di realizzare (essendoci pervenuti tanti progetti che non riuscì ad attuare).

Attraverso un lungo lavoro di ricerca oltre che di studio sistematico delle articolazioni dell’opera di Roberto Rossellini riuscimmo a mostrare come come l’opera di Rossellini, secondo il Piano elaborato dallo stesso autore-studioso, si implementasse con le opere di autori e studiosi, umanisti classici e contemporanei, i cui progetti dialogavano con i suoi attraverso una fitta rete di domande e di risposte. A quella rete Rossellini aveva voluto dare un contributo fondamentale mostrando e insegnando come espandere il suo Piano polienciclopedico, per offrirlo come strumento di studio e formazione alle nuove generazioni e per ricucire lo strappo che si era creato, proprio ai suoi tempi, dopo le due guerre, da quella tradizione umanistica di cui egli voleva essere

Attraverso un lungo lavoro di ricerca oltre che di studio sistematico delle articolazioni dell’opera di Roberto Rossellini riuscimmo a mostrare come come l’opera di Rossellini, secondo il Piano elaborato dallo stesso autore-studioso, si implementasse con le opere di autori e studiosi, umanisti classici e contemporanei, i cui progetti dialogavano con i suoi attraverso una fitta rete di domande e di risposte. A quella rete Rossellini aveva voluto dare un contributo fondamentale mostrando e insegnando come espandere il suo Piano polienciclopedico, per offrirlo come strumento di studio e formazione alle nuove generazioni e per ricucire lo strappo che si era creato, proprio ai suoi tempi, dopo le due guerre, da quella tradizione umanistica di cui egli voleva essere  al contempo un cantore e un continuatore.

al contempo un cantore e un continuatore.

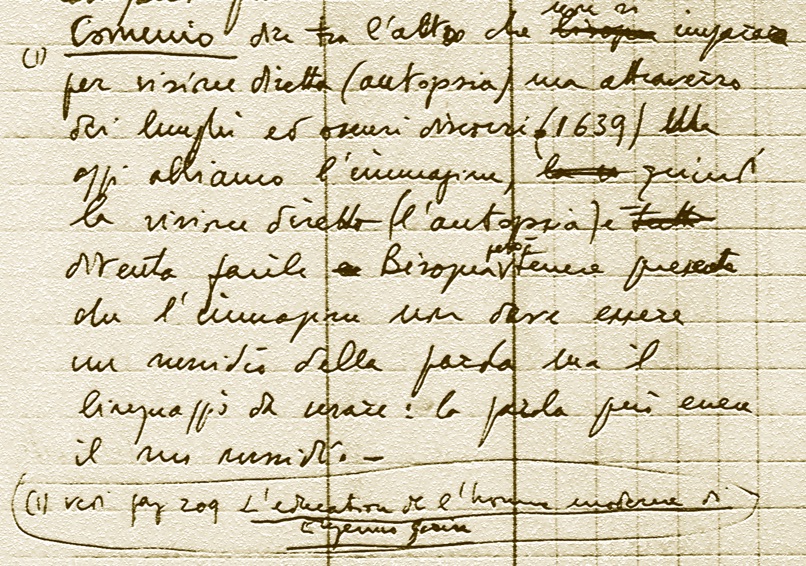

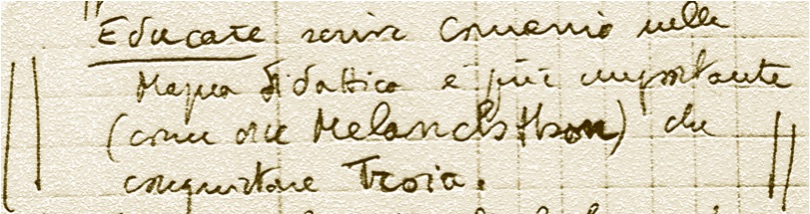

Le nostre conclusioni ed esemplificazioni, da cui nacque il progetto di ricostruzione dell’opera polienciclopedica rosselliniana  (solo in parte rappresentato dalle iniziative che riuscimmo a curare per il Centenario Rosselliniano), erano tutte suffragate dallo stesso Rossellini, a cominciare dai suoi scritti progettuali, ignorati per anni dagli «studiosi» della sua opera (evidentemente condizionati dai interessi esclusivamente cinematografici e dalle loro competenze settoriali), e non compresi persino da coloro che li avevano raccolti. Ricomponendo il corpus degli scritti, degli studi e dei progetti di Rossellini, e studiandoli da una prospettiva metodologica, fu chiaro come egli avesse sia descritto sia realizzato a più riprese tutte le articolazioni e le strategie del suo Piano Educativo all’Arte e alla Scienza, e attraverso di esse; ma fu anche chiaro che avesse potuto realizzarle in un ordine cronologico fuorviante, derivato solo delle occasioni produttive offertegli dal mercato del cinema e della televisione.

(solo in parte rappresentato dalle iniziative che riuscimmo a curare per il Centenario Rosselliniano), erano tutte suffragate dallo stesso Rossellini, a cominciare dai suoi scritti progettuali, ignorati per anni dagli «studiosi» della sua opera (evidentemente condizionati dai interessi esclusivamente cinematografici e dalle loro competenze settoriali), e non compresi persino da coloro che li avevano raccolti. Ricomponendo il corpus degli scritti, degli studi e dei progetti di Rossellini, e studiandoli da una prospettiva metodologica, fu chiaro come egli avesse sia descritto sia realizzato a più riprese tutte le articolazioni e le strategie del suo Piano Educativo all’Arte e alla Scienza, e attraverso di esse; ma fu anche chiaro che avesse potuto realizzarle in un ordine cronologico fuorviante, derivato solo delle occasioni produttive offertegli dal mercato del cinema e della televisione.

Mostrammo anche come dalla stessa biblioteca materiale dell’autore (oltre che da quella ideale da noi ricostruita), che era giunta nelle nostre mani grazie a un lascito voluto dalla prima moglie di Rossellini, Marcellina De Marchis, emergessero le intonse (da parte della critica settoriale cinematografica) miriadi di annotazioni e correlazioni tra gli studi umanistici che Rossellini aveva pensato di drammatizzare e trasformare in potenziali progetti narrativi da sviluppare per il suo Piano di narrazione polienciclopedica. E confrontando i suoi film e le sue sceneggiature (quelle ritrovate tra le tante che si consideravano non perse ma addirittura inesistenti)  con quei libri annotati, si poteva comprendere, con la luce della ragione e assumendo una prospettiva di studio interdisciplinare, come mai i suoi personaggi parlassero con la voce di scienziati di tempi e luoghi tra loro lontani, partecipando così a un dialogo incredibile e a più voci orchestrato dallo stesso Rossellini con l’aiuto di filosofi e scienziati a lui vicini; un dialogo esplicitato dalle sue rubriche e dai suoi tanti scritti e interviste, dove lui stesso spiegava ai lettori e ai critici, sordi alla stessa voce dell’autore, quali progetti e quale Progetto egli stesse sviluppando.

con quei libri annotati, si poteva comprendere, con la luce della ragione e assumendo una prospettiva di studio interdisciplinare, come mai i suoi personaggi parlassero con la voce di scienziati di tempi e luoghi tra loro lontani, partecipando così a un dialogo incredibile e a più voci orchestrato dallo stesso Rossellini con l’aiuto di filosofi e scienziati a lui vicini; un dialogo esplicitato dalle sue rubriche e dai suoi tanti scritti e interviste, dove lui stesso spiegava ai lettori e ai critici, sordi alla stessa voce dell’autore, quali progetti e quale Progetto egli stesse sviluppando.

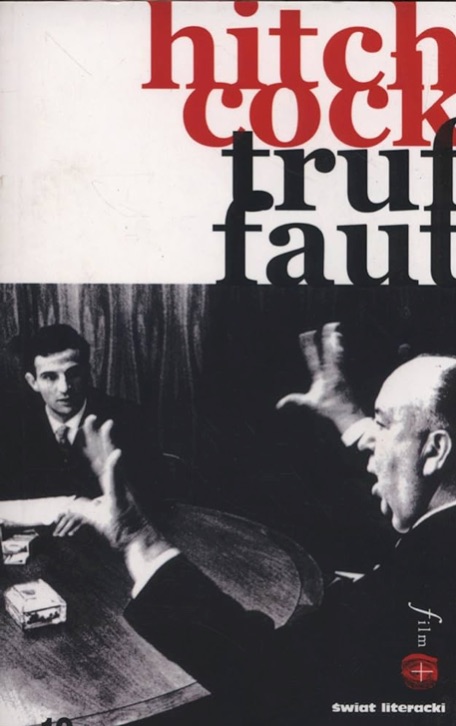

E per finire, anche le testimonianze dei suoi collaboratori – da Gruault a Truffaut, da La Rochefoucauld a Hoveyda, confermarono come Rossellini, per il suo Piano Polienciclopedico, li avesse trasformati tutti in neo-umanisti ed enciclopedisti. Gli stessi ci raccontarono come ogni progetto rosselliniano nascesse dall’intenzione di tessere un piano più  ampio per raccontare, con l’arte, ciò che la scienza aveva compreso riguardo a quei meccanismi invarianti, dell’animo umano, che non solo producevano comportamenti simili in ogni ciclico momento di crisi di una Civiltà, ma che inoltre provocavano Scontri di Civiltà quando gli ideali umanistici venivano cancellati dalla «lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza»; cioè da quel fenomeno che nei momenti di crisi prende il sopravvento riportando gli uomini a comportarsi come bestie affamate, preoccupate solo di non poter soddisfare i bisogni primi che tengono in vita loro stesse e la loro specie.

ampio per raccontare, con l’arte, ciò che la scienza aveva compreso riguardo a quei meccanismi invarianti, dell’animo umano, che non solo producevano comportamenti simili in ogni ciclico momento di crisi di una Civiltà, ma che inoltre provocavano Scontri di Civiltà quando gli ideali umanistici venivano cancellati dalla «lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza»; cioè da quel fenomeno che nei momenti di crisi prende il sopravvento riportando gli uomini a comportarsi come bestie affamate, preoccupate solo di non poter soddisfare i bisogni primi che tengono in vita loro stesse e la loro specie.

Con il nostro lavoro potemmo mostrare come ogni racconto di Roberto Rossellini trasformasse – secondo la tradizione del «racconto filosofico» – «studi saggistici» in «film saggi», e ri-raccontasse storie archetipiche che affondavano le radici in quelle antiche favole e apologhi morali che avevano attraversato tutta la tradizione umanistica per giungere fino a lui. Mostrammo anche che il suo stesso modo di raccontare, che partiva dalla conoscenza scientifica e dava ad essa la forma artistica del racconto dialogato, aveva contagiato una generazione di autori suoi colleghi ed eredi.

Con il nostro lavoro potemmo mostrare come ogni racconto di Roberto Rossellini trasformasse – secondo la tradizione del «racconto filosofico» – «studi saggistici» in «film saggi», e ri-raccontasse storie archetipiche che affondavano le radici in quelle antiche favole e apologhi morali che avevano attraversato tutta la tradizione umanistica per giungere fino a lui. Mostrammo anche che il suo stesso modo di raccontare, che partiva dalla conoscenza scientifica e dava ad essa la forma artistica del racconto dialogato, aveva contagiato una generazione di autori suoi colleghi ed eredi.

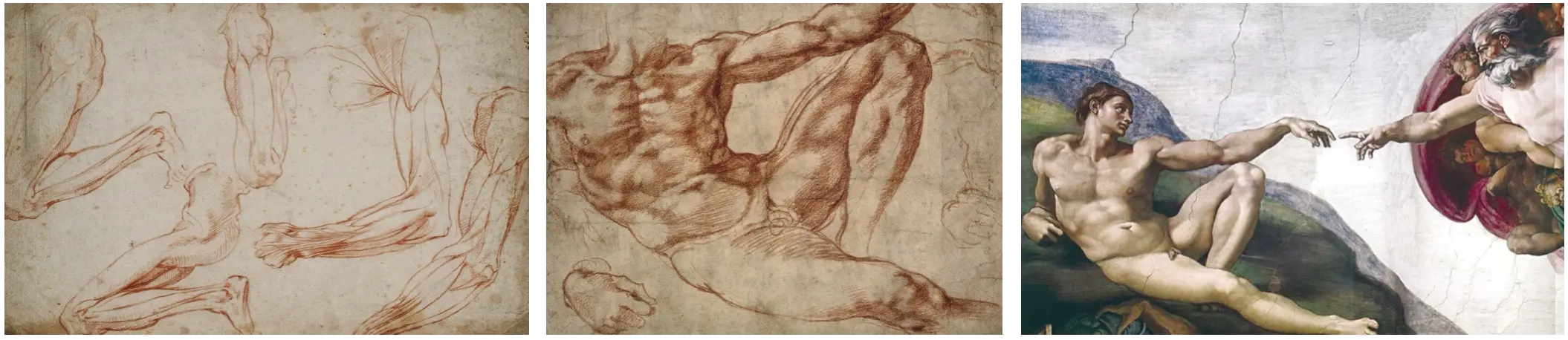

Dove stava dunque la «scienza segreta» nell’opera di un autore forzatamente «ridotto» a cineasta e forzatamente imprigionato nello stereotipo dell’«improvvisatore geniale» senza alcuna preparazione? A chi gli chiedeva di parlare del suo cinema, Rossellini rispondeva che non era un cineasta. Questa sua risposta è ancora oggi interpretata, da molti pseudostudiosi, in modo ideologico, come se si trattasse dell’ammissione di una vocazione politica e sociale, più che artistica,  che Rossellini avrebbe attuato «usando» il cinema allo scopo di indottrinare le masse (è solo un cittadino che vuole fare la sua parte per denunciare i mali della società capitalistica, dicevano e dicono ancora di lui gli esegeti che hanno voluto farne il partigiano Rossellini). Chi volesse fare lo sforzo di conoscere Rossellini attraverso la sua intera opera – e di interessarsi non solo a quella audiovisiva – scoprirebbe senza ombra di dubbio che la risposta di Rossellini stava invece a indicare che lui non si considerava «solo» un cineasta, bensì un «umanista al tempo del cinema»; un «artista-studioso» che, con il cinema, ma anche con il teatro e con la letteratura, voleva creare «ponti» tra opere e studi di tanti altri umanisti, per contribuire a mantenere in vita quella tradizione che egli voleva ri-raccontare, proprio come ha fatto ogni vero umanista prima e dopo di lui. Basti pensare a uno degli ultimi progetti dello stesso Rossellini, Concerto per Michelangelo, una vera e propria dichiarazione d’amore per l’opera di uno dei maestri a cui egli doveva la sua vocazione umanistica, e a cui, in tanti suoi film, dedicò le immagini di svolta, di conversione dei suoi protagonisti, ispirate a foto della Pietà michelangiolesca conservata nella Basilica di San Pietro (le foto invece sono conservate nell’archivio rosselliniano da noi custodito e valorizzato).

che Rossellini avrebbe attuato «usando» il cinema allo scopo di indottrinare le masse (è solo un cittadino che vuole fare la sua parte per denunciare i mali della società capitalistica, dicevano e dicono ancora di lui gli esegeti che hanno voluto farne il partigiano Rossellini). Chi volesse fare lo sforzo di conoscere Rossellini attraverso la sua intera opera – e di interessarsi non solo a quella audiovisiva – scoprirebbe senza ombra di dubbio che la risposta di Rossellini stava invece a indicare che lui non si considerava «solo» un cineasta, bensì un «umanista al tempo del cinema»; un «artista-studioso» che, con il cinema, ma anche con il teatro e con la letteratura, voleva creare «ponti» tra opere e studi di tanti altri umanisti, per contribuire a mantenere in vita quella tradizione che egli voleva ri-raccontare, proprio come ha fatto ogni vero umanista prima e dopo di lui. Basti pensare a uno degli ultimi progetti dello stesso Rossellini, Concerto per Michelangelo, una vera e propria dichiarazione d’amore per l’opera di uno dei maestri a cui egli doveva la sua vocazione umanistica, e a cui, in tanti suoi film, dedicò le immagini di svolta, di conversione dei suoi protagonisti, ispirate a foto della Pietà michelangiolesca conservata nella Basilica di San Pietro (le foto invece sono conservate nell’archivio rosselliniano da noi custodito e valorizzato).

Meno arbitrariamente manipolabile era la risposta di Rossellini a chi gli chiedeva cosa egli volesse raccontare con i suoi film: “Racconto quello che ho capito studiando”. In quella risposta era esplicitato con chiarezza il rapporto tra lo studio, la conoscenza, e l’arte, che sola, per Rossellini, poteva rappresentare la complessità raggiunta, per via scientifica, dagli studiosi; quella complessità che spiega come ogni progetto rosselliniano – nel quadro del suo Progetto umanistico più ampio – comprendesse e rappresentasse punti di vista complementari e persino tra loro contrastanti: la voce dei vincitori e quella dei vinti, la voce del potere politico e la voce degli artisti che se ne servivano servendolo, la voce degli scienziati e la voce degli ingenui, la voce di un uomo di scienza e quella di un altro tormentato dal conflitto con la fede, la voce del Messia e la voce dei suoi combattuti apostoli e di chi ha voluto cercare un dialogo tra religioni, la voce dei fraticelli che tentavano faticosamente di apprendere e di praticare la lezione del Santo di Assisi e la voce di una poveretta che, secoli dopo, “si trova senza volerlo a vivere ciò che capiterebbe a San Francesco se vivesse ai nostri giorni”.

Meno arbitrariamente manipolabile era la risposta di Rossellini a chi gli chiedeva cosa egli volesse raccontare con i suoi film: “Racconto quello che ho capito studiando”. In quella risposta era esplicitato con chiarezza il rapporto tra lo studio, la conoscenza, e l’arte, che sola, per Rossellini, poteva rappresentare la complessità raggiunta, per via scientifica, dagli studiosi; quella complessità che spiega come ogni progetto rosselliniano – nel quadro del suo Progetto umanistico più ampio – comprendesse e rappresentasse punti di vista complementari e persino tra loro contrastanti: la voce dei vincitori e quella dei vinti, la voce del potere politico e la voce degli artisti che se ne servivano servendolo, la voce degli scienziati e la voce degli ingenui, la voce di un uomo di scienza e quella di un altro tormentato dal conflitto con la fede, la voce del Messia e la voce dei suoi combattuti apostoli e di chi ha voluto cercare un dialogo tra religioni, la voce dei fraticelli che tentavano faticosamente di apprendere e di praticare la lezione del Santo di Assisi e la voce di una poveretta che, secoli dopo, “si trova senza volerlo a vivere ciò che capiterebbe a San Francesco se vivesse ai nostri giorni”.

I film di Rossellini sono come il processo al «furfante-eroe» del suo capolavoro Il generale della Rovere, in cui noi stessi ci sentiamo coinvolti nell’ascoltare «le ragioni» – non «la ragione» – dei diversi punti di vista che da un lato lo incolpano di complicità con delitti contro l’umanità, e dall’altro il suo, che rivela indirettamente le sue potenzialità di interpretare la parte di una spia ma anche di un eroe tragico che, al momento giusto, sarà pronto ad assumere e portare fino in fondo una veste indossata solo temporaneamente per raggirare degli innocenti, ma poi orgogliosamente fatta propria per incoraggiare, con l’esempio, un gruppo di martiri disposti a morire, insieme a lui, per non far morire quegli ideali umanistici universali da lui riscoperti per uno scherzo del Destino-Autore.

I film di Rossellini sono come il processo al «furfante-eroe» del suo capolavoro Il generale della Rovere, in cui noi stessi ci sentiamo coinvolti nell’ascoltare «le ragioni» – non «la ragione» – dei diversi punti di vista che da un lato lo incolpano di complicità con delitti contro l’umanità, e dall’altro il suo, che rivela indirettamente le sue potenzialità di interpretare la parte di una spia ma anche di un eroe tragico che, al momento giusto, sarà pronto ad assumere e portare fino in fondo una veste indossata solo temporaneamente per raggirare degli innocenti, ma poi orgogliosamente fatta propria per incoraggiare, con l’esempio, un gruppo di martiri disposti a morire, insieme a lui, per non far morire quegli ideali umanistici universali da lui riscoperti per uno scherzo del Destino-Autore.

Ogni progetto narrativo di Rossellini ci aiuta e ci insegna a guardare fenomeni complessi da più punti di vista (rappresentati da quelli dei suoi personaggi costruiti drammatizzando le teorie di diversi studiosi) e a studiarli a più livelli e nelle correlazioni con altri fenomeni che possono contribuire a spiegarli. Il suo comportamento da studioso e da didatta maieuta nei confronti di chi voglia apprendere gli stessi strumenti con cui lui ha esplorato e indagato la tradizione umanistica, lo ha reso uno degli ultimi umanisti in un secolo che aveva già cominciato a considerare superfluo lo studio della tradizione umanistica stessa. Andare a lezione da Rossellini, attraverso lo studio dei suoi progetti, implica andare a lezione da tutti i suoi maestri per apprendere come si può fare scienza facendo arte, e come si può contribuire a illuminare o espandere la rete dei capolavori umanistici che oggi può essere esplorata attraverso la sua rappresentazione virtuale sulla Rete Internet.

Anche nel cinema di Lubitsch c’è tanta scienza – come abbiamo mostrato dedicando ad esso anni di studi, di lezioni, e di sperimentazioni di nuovi Sistemi di Studio – nonostante lui non abbia mai scritto una sola riga per dircelo e per spiegare come e perché c’è. Ma se nei suoi film nulla è lasciato al caso, è proprio perché egli li concepì come vere e proprie partiture narrative e compositive multiplanari e poliespressive, composte con rigore matematico proprio come faceva, con la musica, un autore-studioso come Bach, che oggi persino gli spontaneisti sono

Anche nel cinema di Lubitsch c’è tanta scienza – come abbiamo mostrato dedicando ad esso anni di studi, di lezioni, e di sperimentazioni di nuovi Sistemi di Studio – nonostante lui non abbia mai scritto una sola riga per dircelo e per spiegare come e perché c’è. Ma se nei suoi film nulla è lasciato al caso, è proprio perché egli li concepì come vere e proprie partiture narrative e compositive multiplanari e poliespressive, composte con rigore matematico proprio come faceva, con la musica, un autore-studioso come Bach, che oggi persino gli spontaneisti sono

costretti a riconoscere come un grande studioso e un matematico prima che un grande compositore.

costretti a riconoscere come un grande studioso e un matematico prima che un grande compositore.

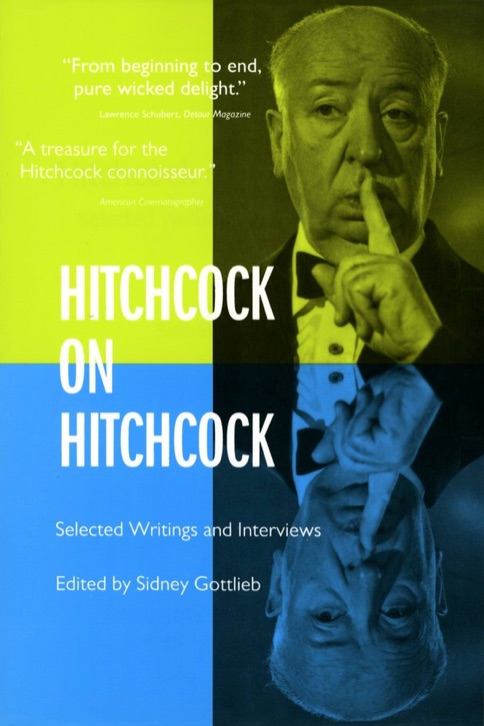

Alfred Hitchcock, con la sua «conversazione ininterrotta sul cinema» condotta per anni insieme a François Truffaut, e con i suoi innumerevoli scritti, ha contribuito a squarciare il velo dell’illusione mostrando un po’ di quel «dietro le quinte» invisibile a coloro che volevano ammirare solo i risultati del suo lavoro; cioè a coloro che, non essendo interessati a diventare loro stessi autori di meravigliose illusioni, volevano vivere l’illusione creata dall’arte senza domandarsi come aveva fatto l’autore a crearla.

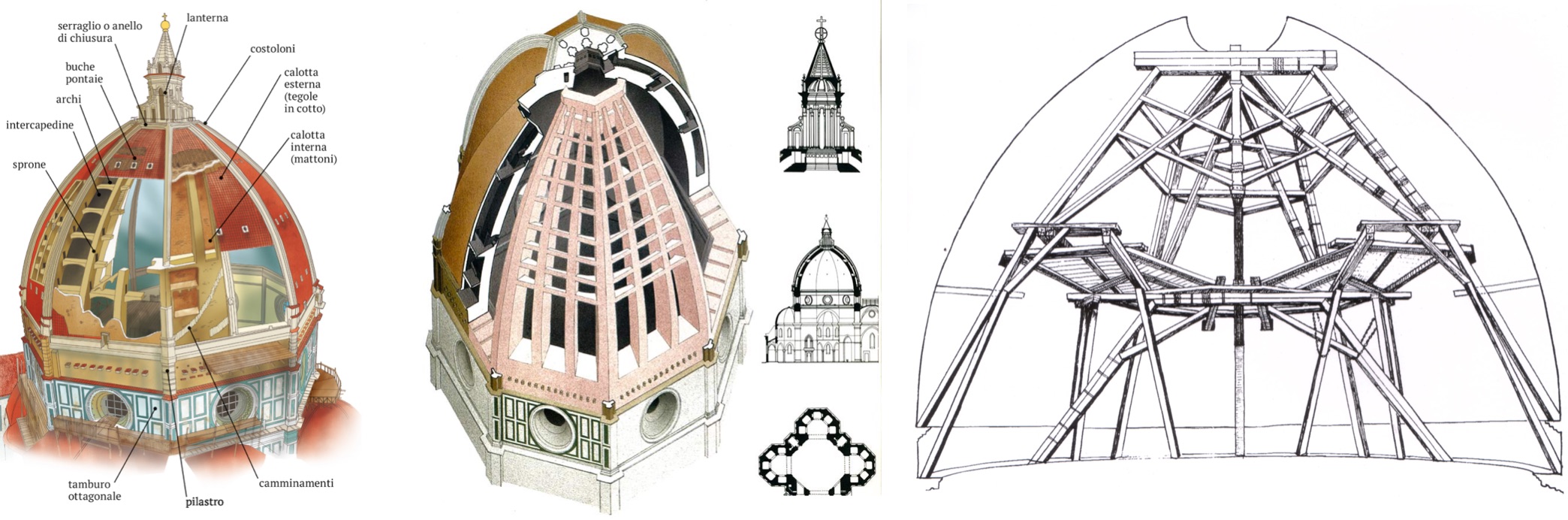

Quella sensazione di stupore è esattamente la stessa che devono aver provato i primi visitatori attoniti della cupola del Duomo di Firenze progettata da Brunelleschi. La maggior parte di loro non poteva e non voleva neppure immaginare i calcoli e le impalcature che sostenevano la cupola, ma voleva solo ammirarla come un «miracolo»; un’illusione artistica che sfidava non solo la legge di gravità ma anche la ragione del pubblico impreparato che doveva credere nel divino entrando nel tempio di Dio.

Ma se fruire di un’illusione è meraviglioso, non meno bello è diventarne artefici. E perché mai questo meraviglioso mestiere (creare meraviglie!) dovrebbe continuare ad essere riservato solo ai pochi che hanno la fortuna di avere un padre «illusionista» o che hanno saputo cogliere l’occasione di avere per maestro un artista-studioso disposto ad occuparsi della loro formazione umanistica? È vero che la semplice «lettura» può essere praticata con qualche soddisfazione, per tutta la vita, anche senza possedere strumenti adeguati per poter comprendere la complessità propria dei capolavori artistici; ma è anche vero che il piacere della la «ri-lettura» di quegli stessi capolavori –

riservato a chi sia in grado di compiere uno studio sistematico della loro architettura – può regalare ulteriori e maggiori soddisfazioni, come quella di entrare nella mente dell’autore e di condividere con lui alcuni dei meccanismi con cui ha saputo conquistare il nostro animo prima che la nostra mente. Non si perde il piacere dell’emozione se ad esso si aggiunge quello della conoscenza dei meccanismi che l’hanno provocata; e in questo modo ci si avvicina a poter comprendere, e poi magare anche apprendere, il più bel mestiere del mondo: quello di saper raccontare e riraccontare bene le belle storie.

riservato a chi sia in grado di compiere uno studio sistematico della loro architettura – può regalare ulteriori e maggiori soddisfazioni, come quella di entrare nella mente dell’autore e di condividere con lui alcuni dei meccanismi con cui ha saputo conquistare il nostro animo prima che la nostra mente. Non si perde il piacere dell’emozione se ad esso si aggiunge quello della conoscenza dei meccanismi che l’hanno provocata; e in questo modo ci si avvicina a poter comprendere, e poi magare anche apprendere, il più bel mestiere del mondo: quello di saper raccontare e riraccontare bene le belle storie.

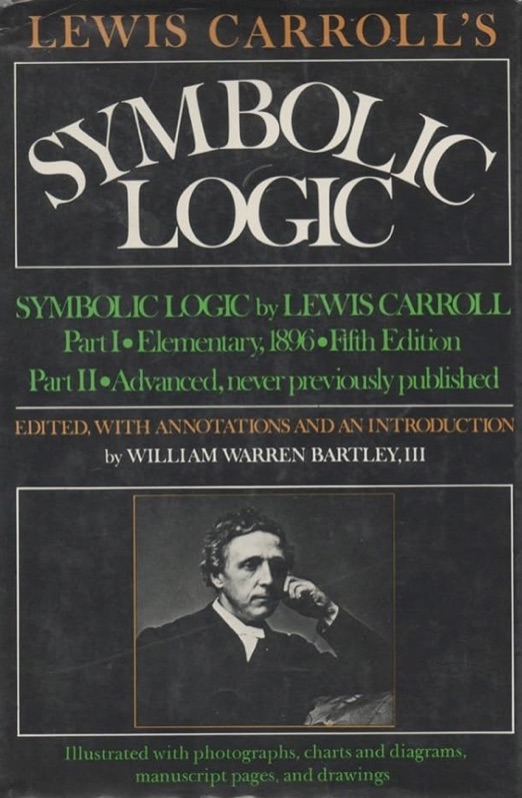

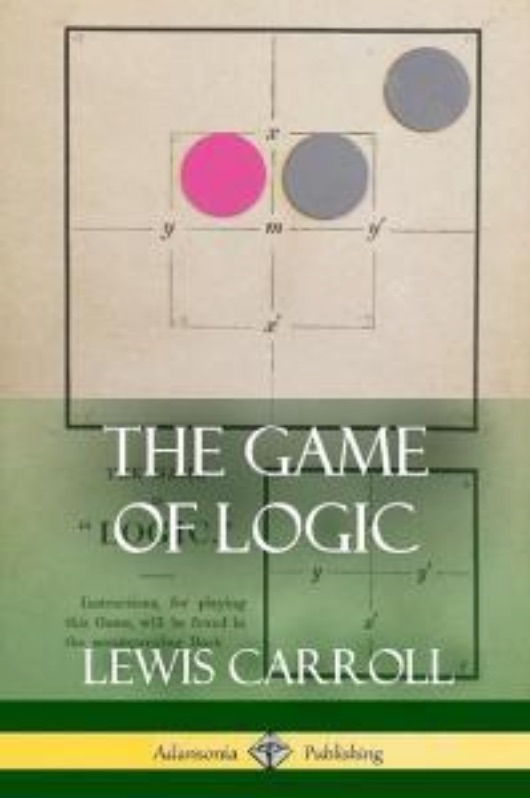

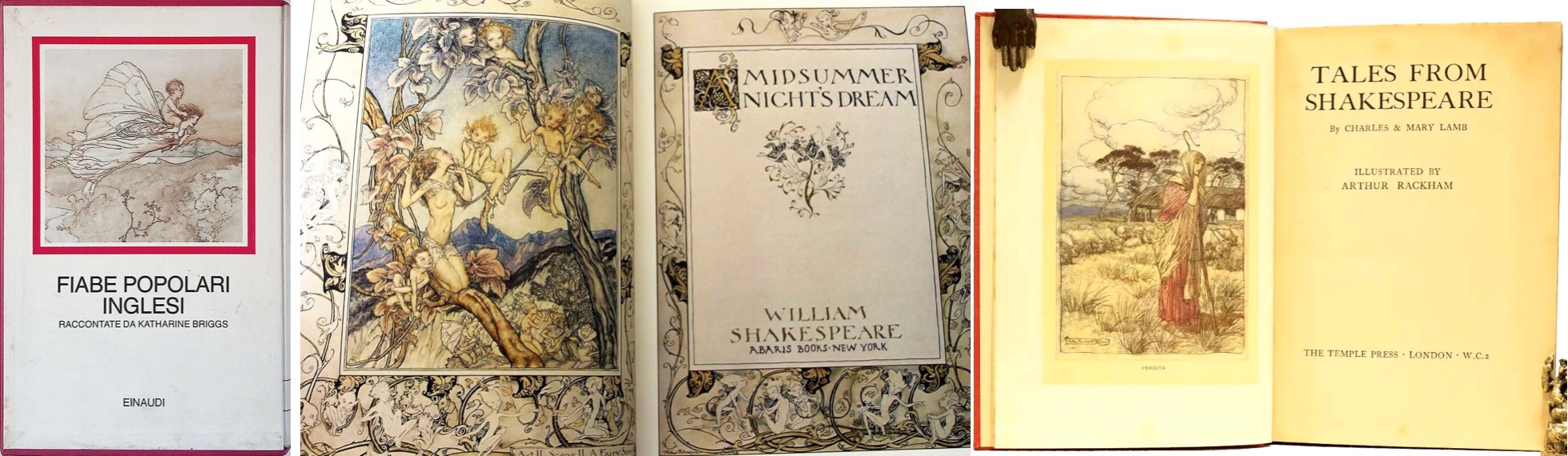

Se appare evidente (esplicito) che la scienza logica è uno strumento e una materia  con cui Lewis Carroll ha composto Alice nel paese delle meraviglie, non di meno può essere interessante scoprire come essa sia (implicitamente) presente nel progetto propriamente scientifico con cui Shakespeare ha costruito Hamlet, o ancora nei progetti con cui ogni autore di fiabe immortali ha creato e fatto funzionare a perfezione i capolavori di cui ogni bimbo, per crescere, dovrebbe nutrirsi, magari accompagnato da un bravo cantastorie. In una fiaba come La Bella e la bestia, nella versione di Madame De Villeneuve, c’è un’architettura così complessa che, se fosse indagata da ogni lettore già nell’infanzia, per scoprire come quel racconto è riuscito ad appassionarlo, darebbe a questo la preparazione necessaria per avvicinarsi, per gradi, alla comprensione della complessità dei grandi romanzi o delle opere drammaturgiche che potrà leggere da grande. Senza adeguata preparazione non si può pretendere di cogliere la complessità di capolavori creati da autori come Shakespeare, i quali peraltro si sono formati proprio studiando e apprendendo la lezione metodologica racchiusa nelle raccolte di favole e nelle fiabe, nelle leggende e nelle novelle destinate all’infanzia.

con cui Lewis Carroll ha composto Alice nel paese delle meraviglie, non di meno può essere interessante scoprire come essa sia (implicitamente) presente nel progetto propriamente scientifico con cui Shakespeare ha costruito Hamlet, o ancora nei progetti con cui ogni autore di fiabe immortali ha creato e fatto funzionare a perfezione i capolavori di cui ogni bimbo, per crescere, dovrebbe nutrirsi, magari accompagnato da un bravo cantastorie. In una fiaba come La Bella e la bestia, nella versione di Madame De Villeneuve, c’è un’architettura così complessa che, se fosse indagata da ogni lettore già nell’infanzia, per scoprire come quel racconto è riuscito ad appassionarlo, darebbe a questo la preparazione necessaria per avvicinarsi, per gradi, alla comprensione della complessità dei grandi romanzi o delle opere drammaturgiche che potrà leggere da grande. Senza adeguata preparazione non si può pretendere di cogliere la complessità di capolavori creati da autori come Shakespeare, i quali peraltro si sono formati proprio studiando e apprendendo la lezione metodologica racchiusa nelle raccolte di favole e nelle fiabe, nelle leggende e nelle novelle destinate all’infanzia.

Scoprire e insegnare come sono fatte e come funzionano le più ardite architetture narrative e compositive create da autori considerati «maghi» – piuttosto che «scienziati» – della narrazione, è stato, sin dai primi esperimenti analogici, la nostra passione, indirettamente stimolata proprio dallo scetticismo e dai pregiudizi di quanti ancora oggi considerano l’arte un fenomeno inspiegabile, come forse lo è stato l’animo umano prima che Sigmund Freud spiegasse, svelando i meccanismi dell’inconscio, comportamenti attribuiti ad una generica «follia». Così la «follia creatrice dell’arte» appare tale solo agli ignoranti che dall’esterno, senza essere capaci di comprendere e praticare  l’arte narrativa, elaborano o abbracciano strane teorie simili a quelle che circolavano prima che Galileo Galilei, sfidando i luoghi comuni cristallizzati del suo tempo, invitasse i detrattori a vedere con gli occhi della mente i suoi calcoli, e con quelli dell’apparato percettivo ciò che mostrava il suo cannocchiale.

l’arte narrativa, elaborano o abbracciano strane teorie simili a quelle che circolavano prima che Galileo Galilei, sfidando i luoghi comuni cristallizzati del suo tempo, invitasse i detrattori a vedere con gli occhi della mente i suoi calcoli, e con quelli dell’apparato percettivo ciò che mostrava il suo cannocchiale.

Quando mostrammo che, persino nel cinema contemporaneo, considerato dai più solo uno strumento per l’intrattenimento o peggio per l’indottrinamento idelogico-propagandistico, un vero umanista – quale era Roberto Rossellini – era riuscito ancora a fare arte proprio come i maestri del cinema classico, fu relativamente più facile essere invitati, da qualche Istituzione, ad andare alla ricerca di questo stesso modo di fare arte – cioè di dare alle conoscenze scientifiche una forma narrativa – anche nei campi dove era stato praticato per secoli, dalla letteratura al teatro di prosa, al teatro musicale.

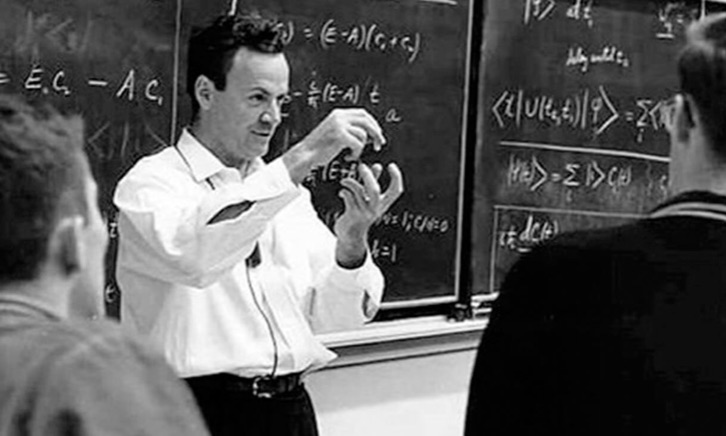

Avevamo già compiuto molti passi nello studio della «scienza nell’arte» quando ricevemmo il sostegno di artisti e scienziati che, direttamente o indirettamente, testimoniarono – lontani dalle telecamere e dai microfoni dei massmedia – come fosse stato  necessario, per ottenere i risultati da loro stessi raggiunti, fare e studiare l’arte con la scienza, ma anche rappresentare la scienza con l’arte.

necessario, per ottenere i risultati da loro stessi raggiunti, fare e studiare l’arte con la scienza, ma anche rappresentare la scienza con l’arte.

A quel punto si trattava di dare ai nostri studi e alla nostra attività didattica una forma che non dipendesse più solo dalla nostra presenza e dalle nostre abilità meta-narrative, ma da strumenti adeguati, sul piano metodologico e tecnologico, che consentissero, anche in nostra assenza, di condurre studi e attività didattiche, su capolavori artistici, nello stesso modo che noi avevamo esemplificato e che continuiamo ad esemplificare con ogni nuovo progetto di valorizzazione di archivi autoriali.

Lo studio della scienza segreta dell’arte narrativa andava «oggettivato». Per questo occorreva da un lato delineare i fondamenti di una «Teoria unificata dell’arte narrativa», e da un altro sviluppare «Sistemi di studio» adatti per insegnarla. Per questo ci siamo dedicati con maggiore impegno anche allo sviluppo di Sistemi ipermediali (dapprima chiamati “Tele ipermediali” poi “Sistemi di Studio Reticolare”) concepiti appositamente per esplicitare e rappresentare le strutture e le forme degli oggetti complessi presi in esame, per dare ai nostri utenti la possibilità di ricavare da capolavori della narrazione artistica le regole e le soluzioni implicite con cui erano fatti e funzionavano.

Questa lunga premessa dovrebbe avervi chiarito che uno dei nostri principali obiettivi non era e non è tanto quello di creare un nuovo metodo per fare e insegnare l’arte narrativa, ma quello di esplicitare il metodo scientifico con cui tutti i grandi narratori hanno fatto arte e con cui pochi veri studiosi hanno esaminato, da più prospettive e a più livelli, i fenomeni artistici; di conseguenza dovrebbe esservi anche chiaro che il nostro sforzo tuttora è quello di ridare «virtualmente» la parola agli autori classici – senza mediazioni «critiche» – per far ricavare dalle loro stesse opere le loro capacità straordinarie di crearle e di farle funzionare come congegni perfetti.

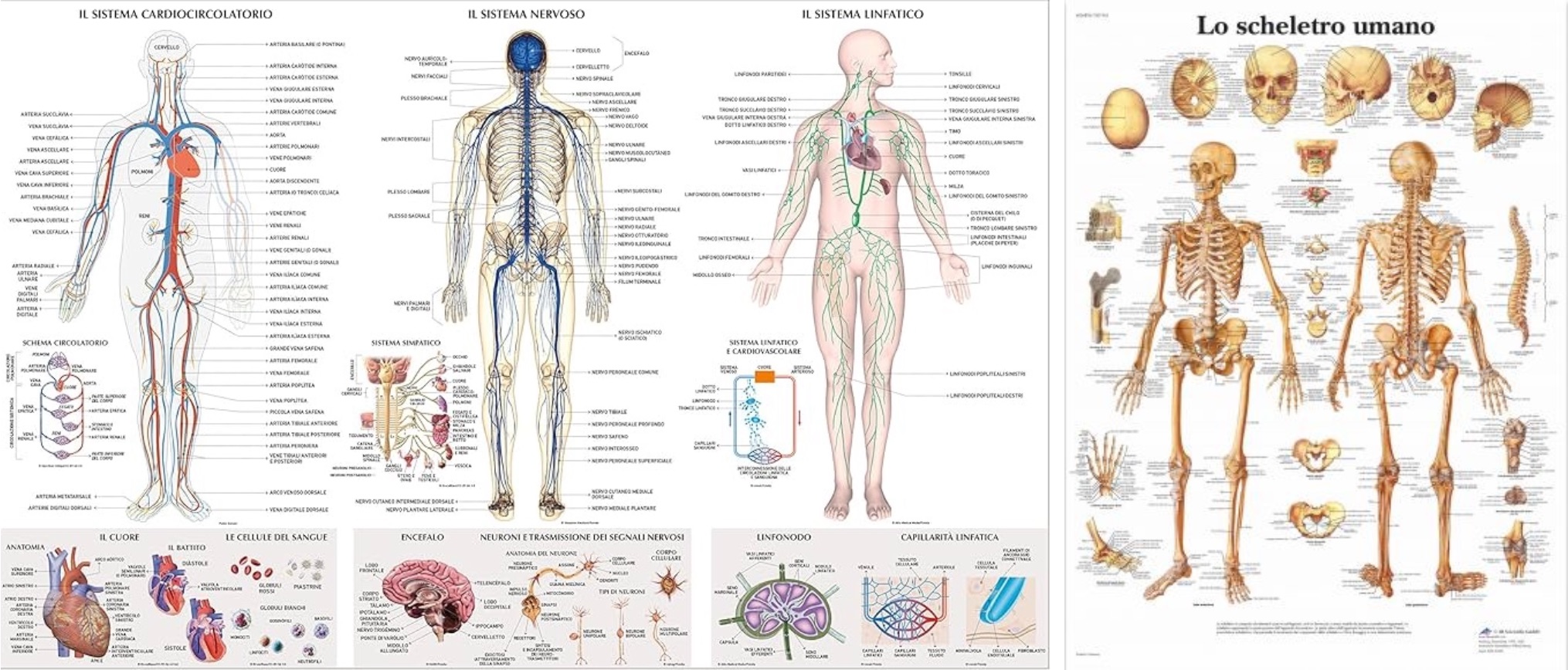

Purtroppo l’arte non è studiata, come altri fenomeni, con lo stesso «rigore» con cui per secoli si è studiato l’uomo stesso, il suo sistema vivente in tutte le connessioni tra il piano fisiologico, quello psicologico e quello antropologico. L’arte è trattata più come come un fenomeno «ufologico» anziché come il frutto migliore delle attività dell’uomo, o meglio dell’umanista, che studia la natura, la imita, e cerca di trarne e svilupparne quei meccanismi universali che si ripetono da millenni.

Purtroppo l’arte non è studiata, come altri fenomeni, con lo stesso «rigore» con cui per secoli si è studiato l’uomo stesso, il suo sistema vivente in tutte le connessioni tra il piano fisiologico, quello psicologico e quello antropologico. L’arte è trattata più come come un fenomeno «ufologico» anziché come il frutto migliore delle attività dell’uomo, o meglio dell’umanista, che studia la natura, la imita, e cerca di trarne e svilupparne quei meccanismi universali che si ripetono da millenni.

D’altro canto la scienza nella Scuola è trattata come una «materia» anziché come uno «strumento» di studio applicabile su qualunque oggetto oltre quelli che non destano alcun interesse in uno studente. Eppure la scienza è ovunque, in ogni cosa che funziona e che, quando non funziona, potrebbe costituire una buona occasione per scoprirne il sistema di funzionamento, aguzzando l’ingegno e diventando co-autori artefici di nuove soluzioni per assolvere le medesime funzioni, ovvero di nuove funzioni da trovare rifunzionalizzando oggetti non più funzionanti per gli usi comunemente loro assegnati. Ma se un aspirapolvere potrebbe con più probabilità finire per essere analizzato sul tavolo anatomico di un’ora di “tecnologia”, nel mondo attuale difficilmente un capolavoro artistico finirebbe sul tavolo anatomico per scoprirne i meccanismi di funzionamento, per apprendere regole e soluzioni della composizione e della narrazione, e in particolare

dell’arte narrativa in ogni sua forma. Gli insegnanti non sono preparati a farlo, il curricolo scolastico non lo prevede, e nessuno ha interesse che si torni a studiare come si fa e come funziona l’arte, perché altrimenti cadrebbe il castello di carte su cui si è creata quasi tutta l’arte contemporanea; si scoprirebbe cioè il bluff con cui da un secolo si spaccia per arte il successo degli abili venditori di fumo che sono riusciti a prendere il posto dei veri artisti, ormai scomparsi, anche grazie alla complicità di un pubblico impreparato e tuttavia disposto ad accettare dei succedanei riduttivi come nuove forme di arte – «povera», «trash» – paradossalmente così simile a ciò che ogni fruitore fa nel suo tempo libero mentre aspetta solo di avere l’occasione per dimostrare di essere un artista anche lui.

dell’arte narrativa in ogni sua forma. Gli insegnanti non sono preparati a farlo, il curricolo scolastico non lo prevede, e nessuno ha interesse che si torni a studiare come si fa e come funziona l’arte, perché altrimenti cadrebbe il castello di carte su cui si è creata quasi tutta l’arte contemporanea; si scoprirebbe cioè il bluff con cui da un secolo si spaccia per arte il successo degli abili venditori di fumo che sono riusciti a prendere il posto dei veri artisti, ormai scomparsi, anche grazie alla complicità di un pubblico impreparato e tuttavia disposto ad accettare dei succedanei riduttivi come nuove forme di arte – «povera», «trash» – paradossalmente così simile a ciò che ogni fruitore fa nel suo tempo libero mentre aspetta solo di avere l’occasione per dimostrare di essere un artista anche lui.

Basterebbe che ci si domandasse perché mai si è disposti a pagare senza esitazioni un biglietto, anche costoso, per assistere ad uno spettacolo assai lontano dalle proprie possibilità di idearlo e di realizzarlo (non è la sensazione ci prende quando vediamo un film di Hitchcock o di Chaplin o anche di Spielberg?) per capire che

non si può ugualmente chiamare “arte” un prodotto della cultura di massa, viceversa così simile a quei vide «amatoriali», a quelle foto «ricordo», a quei messaggi «effimeri» che ognuno produce quotidianamente senza ambire per questo ad alcuna investitura artistica. Ciò che sembra aver reso «democraticamente» l’arte alla portata di tutti, anche grazie ai dispositivi «mobili» tuttofare, è solo un’illusione, una messa in scena condivisa, come quella che presto vivremo quando, indossando un casco, potremo vestire i panni di un nostro alterego (magari proprio quelli di un artista) per «vivere» avventure incredibili … fino a quando non ce lo toglieremo (ma perché toglierlo per tornare a subire la realtà in cui viviamo?). Questa grande illusione presuppone un pubblico credulone che, sentendosi trattato da potenziale collega di chi gli vende un’opera d’arte o presunta tale

non si può ugualmente chiamare “arte” un prodotto della cultura di massa, viceversa così simile a quei vide «amatoriali», a quelle foto «ricordo», a quei messaggi «effimeri» che ognuno produce quotidianamente senza ambire per questo ad alcuna investitura artistica. Ciò che sembra aver reso «democraticamente» l’arte alla portata di tutti, anche grazie ai dispositivi «mobili» tuttofare, è solo un’illusione, una messa in scena condivisa, come quella che presto vivremo quando, indossando un casco, potremo vestire i panni di un nostro alterego (magari proprio quelli di un artista) per «vivere» avventure incredibili … fino a quando non ce lo toglieremo (ma perché toglierlo per tornare a subire la realtà in cui viviamo?). Questa grande illusione presuppone un pubblico credulone che, sentendosi trattato da potenziale collega di chi gli vende un’opera d’arte o presunta tale  (i semiologi gli attribuiscono da anni persino il ruolo di «coautore» delle opere d’arte, autorizzandolo a formulare interpretazioni «creative» nel leggere ciò che non capisce), è più disposto a «sostenere» chi ce l’ha già fatta, mentre attende il momento in cui un «reality» scopra anche il suo «invisibile» talento artistico.

(i semiologi gli attribuiscono da anni persino il ruolo di «coautore» delle opere d’arte, autorizzandolo a formulare interpretazioni «creative» nel leggere ciò che non capisce), è più disposto a «sostenere» chi ce l’ha già fatta, mentre attende il momento in cui un «reality» scopra anche il suo «invisibile» talento artistico.

Tutti noi sappiamo che l’arte ha a che vedere con quella perfezione che riconosciamo in natura e in quei capolavori realizzati dall’uomo che ci lasciano a bocca aperta ma che possiamo attribuire non ad umani come noi, bensì ad una stirpe ormai estinta di «geni», così da non sentirci troppo umiliati nell’aver perso le capacità di fare come loro e di imparare da loro.

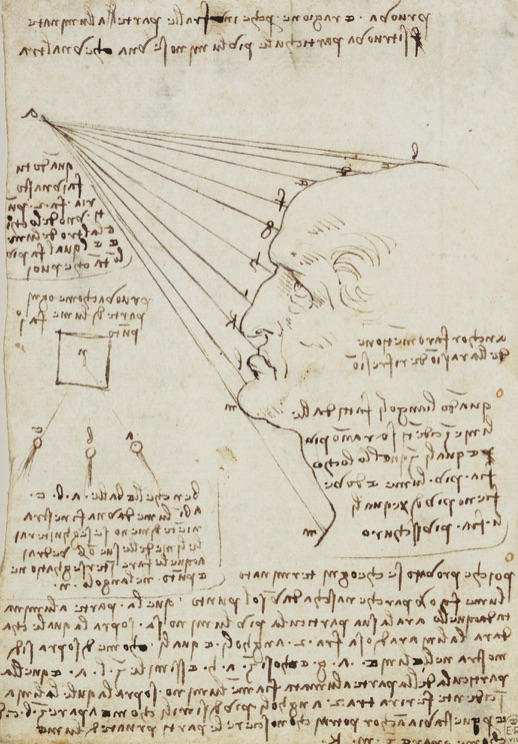

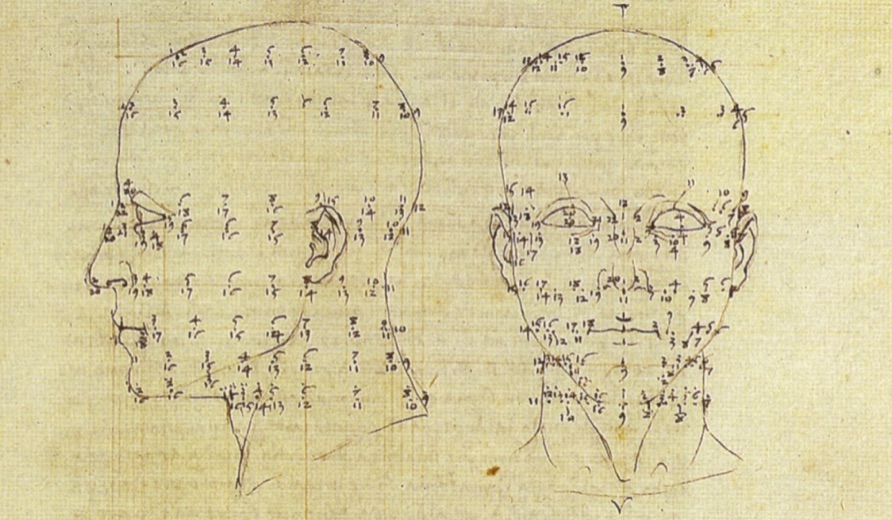

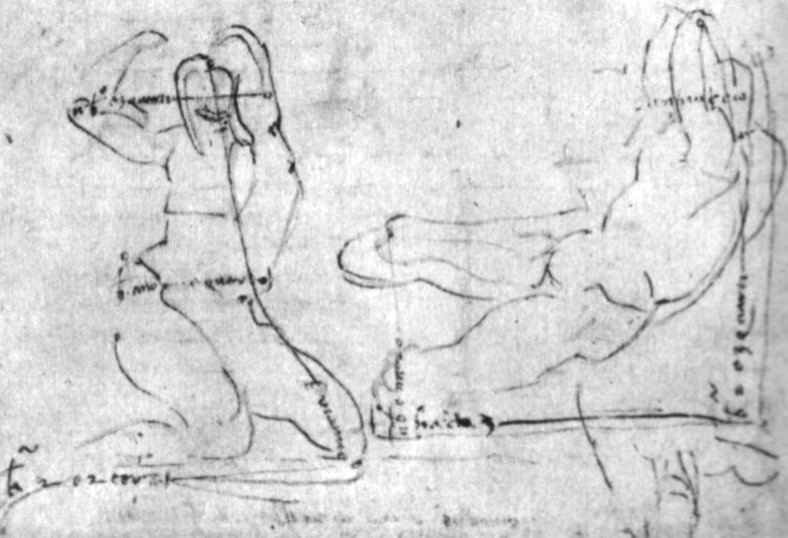

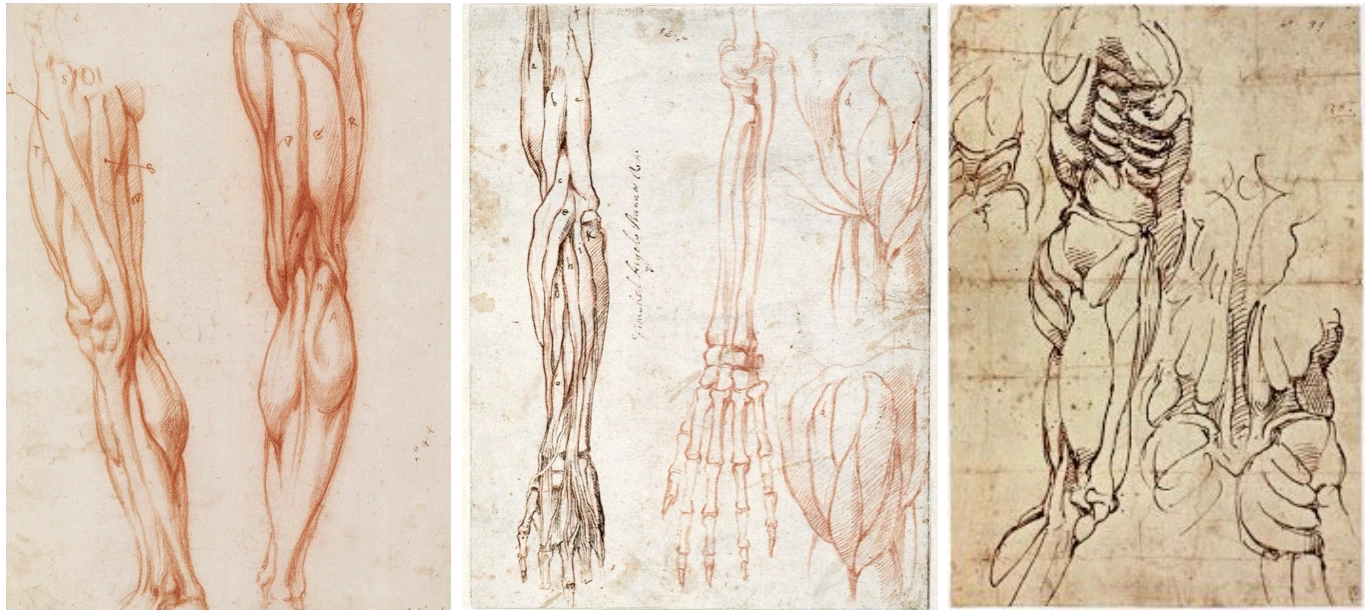

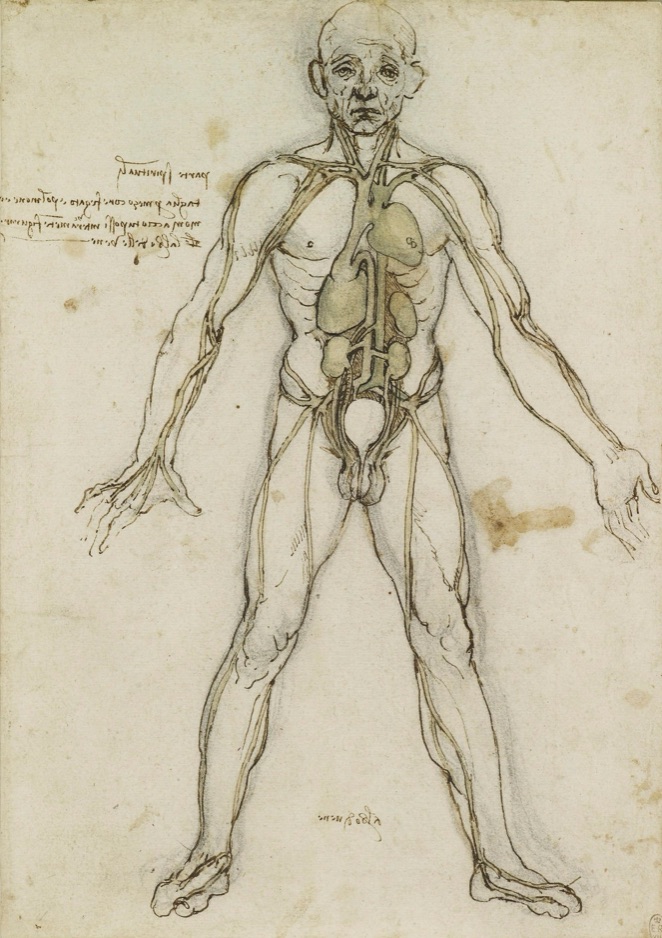

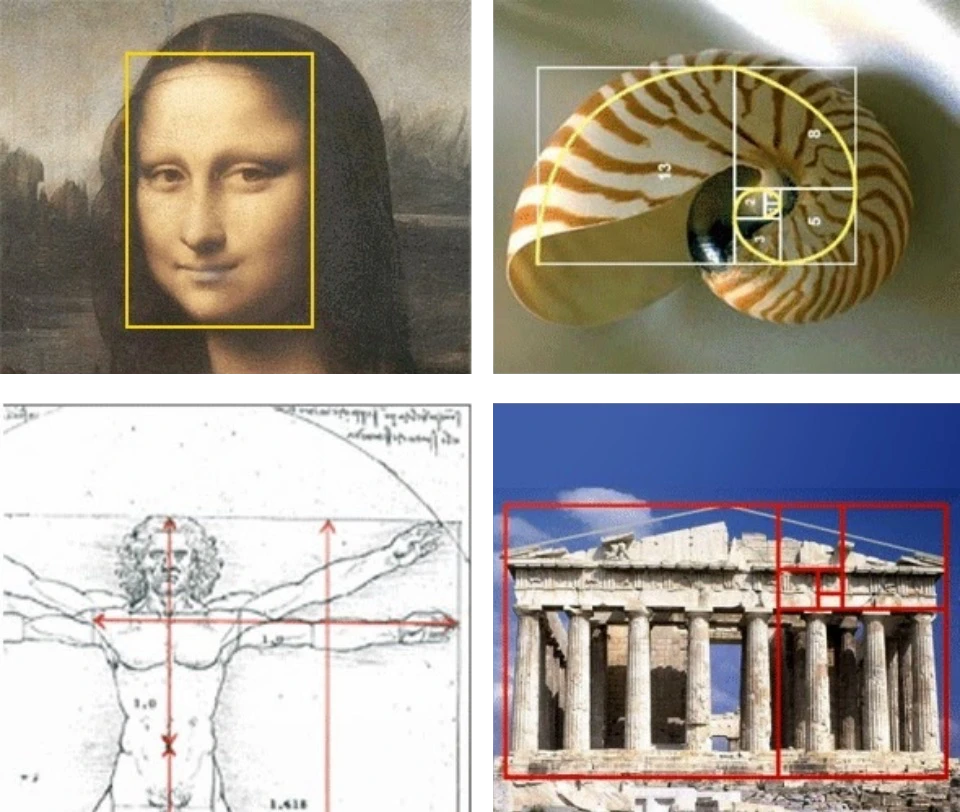

L’arte intesa come perfezione è ovunque nella natura, ma l’uomo che osserva e ammira quella perfezione solo raramente, studiandola come un vero anatomista, come un Leonardo Da Vinci curioso e coraggioso, sa imitarla e svilupparla per creare opere che sfidino la stessa bellezza naturale e si integrino in essa per creare una perfetta continuità tra i capolavori della natura (esterna) e quelli creati dall’uomo. Studiare la perfezione in natura, dalla sequenza di Fibonacci alla Sezione aurea, e ricondurla ai Frattali, cioè a immagini scaturite da un calcolo matematico, può essere un buon inizio per motivare i ragazzi a occuparsi di quell’attività che della bellezza può fare un oggetto di studio scientifico e un’arte da coltivare.

Coloro che hanno fatto della musica un arte – non una forma di liberazione di istinti primordiali, ma l’arte del comporre suoni e di contribuire con essi persino alla narrazione multiespressiva del teatro musicale o del cinema musicale – ci insegnano che si può crescere imparando non solo dalla scienza della natura, ma anche da quella dell’arte. Elaborando, articolando, connettendo informazioni, si possono creare oggetti complessi che non servono per sopravvivere nella vita quotidiana né per dimenticarla (come promettono le distrazioni del mercato dell’intrattenimento/stordimento) ma per vivere avventure conoscitive straordinarie che arricchiscono l’animo di chi le progetta e di chi vi partecipa.

Tuttavia è molto difficile insegnare la scienza dell’arte in un mondo che ha scelto di abbandonare ogni prospettiva scientifica, che ha abbracciato il pensiero debole, e che preferisce vivere di cinici sofismi piuttosto che scoprire le proprie inadeguatezze e rimboccarsi le maniche per tornare a fare quello che i nostri avi ci hanno mostrato e lasciato a imperituro ricordo.

Se tutto il mondo ancora ammira e invidia ciò che immeritatamente conserviamo (ma non custodiamo e proteggiamo) nel nostro Paese, se ancora viaggiatori e turisti giungono da tutto il mondo per stupirsi di fronte a capolavori che non sono solo racchiusi nei musei ma sono sparsi su tutto il nostro territorio come in un grande museo a cielo aperto, è chiaro che non viene attribuito ad essi lo stesso «valore», cioè le stesse scarse qualità di quelli che il mondo contemporaneo produce e diffonde quotidianamente e ovunque in quantità «industriali», smerciandoli come fenomeni di moda e di intrattenimento stagionali. E la ragione dello stupore di chi scopre o riscopre una memoria culturale perduta, non sta nella convinzione che quelle opere irraggiungibili e inspiegabili le abbiano realizzate degli alieni – o, se preferite, dei geni di un etnia ormai scomparsa – ma nella consapevolezza, dura da accettare, che le abbiano fatte uomini come noi, non solo gli artisti più famosi celebrati dalle storie delle arti, ma persino i più umili allievi delle loro botteghe.

Tutti, anche se non lo dicono né a se stessi né agli altri, sanno che si deve essere rotto qualcosa, perché in poco più di un secolo, – anche ma non solo a causa di due guerre mondiali – si è strappato quel cordone ombelicale che ci legava ad da una tradizione umanistica da cui eravamo nutriti ed educati al bello. Non si può più continuare a vivere dicendoci semplicemente che è bello quel che piace, e che oggi ci sono nuove «tendenze» di bellezza, perché questo è occuparsi di «moda», non di «arte». Stiamo vivendo da troppo tempo nella «fiaba del Re Nudo» (più precisamente I vestiti nuovi dell’imperatore di Hans Christian Andersen).

Tutti, anche se non lo dicono né a se stessi né agli altri, sanno che si deve essere rotto qualcosa, perché in poco più di un secolo, – anche ma non solo a causa di due guerre mondiali – si è strappato quel cordone ombelicale che ci legava ad da una tradizione umanistica da cui eravamo nutriti ed educati al bello. Non si può più continuare a vivere dicendoci semplicemente che è bello quel che piace, e che oggi ci sono nuove «tendenze» di bellezza, perché questo è occuparsi di «moda», non di «arte». Stiamo vivendo da troppo tempo nella «fiaba del Re Nudo» (più precisamente I vestiti nuovi dell’imperatore di Hans Christian Andersen).  Ma non c’è nessun bambino che alzi il dito per dire che siamo diventati felici spettatori nonché ingenui complici di un grande imbroglio a cui fa comodo a tutti partecipare, perché con la spazzatura – con il Trash – si fanno più soldi che con l’arte. Quest’ultima infatti richiede tempo e capacità per farla, per comprenderla, per insegnarla; e non se ne può produrre tanta quanta la spazzatura che è richiesta dal mercato dell’intrattenimento, che ha sostituito sia la cultura popolare che l’arte, e ha cancellato l’educazione, la formazione e la produzione artistica.

Ma non c’è nessun bambino che alzi il dito per dire che siamo diventati felici spettatori nonché ingenui complici di un grande imbroglio a cui fa comodo a tutti partecipare, perché con la spazzatura – con il Trash – si fanno più soldi che con l’arte. Quest’ultima infatti richiede tempo e capacità per farla, per comprenderla, per insegnarla; e non se ne può produrre tanta quanta la spazzatura che è richiesta dal mercato dell’intrattenimento, che ha sostituito sia la cultura popolare che l’arte, e ha cancellato l’educazione, la formazione e la produzione artistica.

Negli ultimi decenni c’è stato persino chi ha sostenuto – per giustificare le proprie misere “rivisitazioni” – che l’arte sia morta e che non si possa più produrre arte perché tutto è stato detto e fatto. Ma questo lo può dire solo un ignorante che non ha appreso che l’arte continua a «riraccontare» le stesse storie da quando l’homo sapiens ha cominciato a narrare e a scoprire che ci potevano essere narrazioni più complesse, cosmologiche, che avrebbero permesso di formare nuove generazioni e di passare ad esse il testimone della crescita dell’umanità intera.

Come abbiamo spiegato altrove più volte, si è rotto l’«ascensore» (e rimarrà definitivamente fuori servizio?) che permetteva quello scambio proficuo tra cultura popolare orale e arte, che alimentava bidirezionalmente l’una e l’altra, e grazie al quale Shakespeare o Boccaccio o Giotto hanno potuto creare i loro capolavori.

Il problema che si pone ora sta dunque nel fare riemergere quella ormai sempre più implicita e celata relazione tra arte e scienza, proprio in un momento in cui chi ancora vuole fare arte e scienza è considerato un presuntuoso snob che non si rassegna a fare l’intrattenitore e l’opinionista come il «mercato» richiede.

I legami tra arte e scienza, che per secoli sono stati il pane quotidiano della formazione umanistica, sono diventati, soprattutto nell’ultimo secolo, qualcosa di così tanto sconveniente da essere praticati e insegnati «segretamente», cioè senza mai dichiararlo apertamente, perché – come si direbbe oggi – lo “storytelling” è cambiato; e quindi, al di là di quello che si fa, bisogna illudere coloro che alla scienza e all’arte non vengono né introdotti né educati, lasciandoli alla convinzione rassicurante che l’arte sia qualcosa di magico (i «talenti», se ci sono, fioriranno) e che la scienza sia più vicina alla religione e all’ideologia di quanto abbiano mostrato quei poveri illusi che avevano dato troppa fiducia al metodo scientifico.

Come abbiamo già accennato, non è che non ci sia mai stata nei secoli l’intenzione di circondare l’arte e la scienza di un alone magico, mistico, esoterico; anzi, questo ha permesso in certi periodi di elevare artisti e scienziati al rango di illuminati, profeti e interpreti del verbo Divino, soprattutto in quei secoli in cui la scienza veniva confusa con la magia, l’astronomia con l’astrologia, e l’arte con ogni forma di artigianato. Anche allora era sconsigliabile diffondere l’idea che la ricerca fosse sostenuta da un «metodo», semmai da «segreti» tramandati da maestro ad allievo, ma inaccessibili ai più.

Come abbiamo già accennato, non è che non ci sia mai stata nei secoli l’intenzione di circondare l’arte e la scienza di un alone magico, mistico, esoterico; anzi, questo ha permesso in certi periodi di elevare artisti e scienziati al rango di illuminati, profeti e interpreti del verbo Divino, soprattutto in quei secoli in cui la scienza veniva confusa con la magia, l’astronomia con l’astrologia, e l’arte con ogni forma di artigianato. Anche allora era sconsigliabile diffondere l’idea che la ricerca fosse sostenuta da un «metodo», semmai da «segreti» tramandati da maestro ad allievo, ma inaccessibili ai più.

Persino le «dimostrazioni scientifiche» (non «comunicative») dei grandi scienziati e filosofi della scienza, nonché di quegli artisti che, come degli illusionisti traditori, hanno voluto scoprire e mostrare cosa c’era dietro il velo dell’illusione (rivelando quali progetti, quali fatiche, quali ricerche occorressero per realizzare la messa in scena perfetta che ammaliava il pubblico) non sono servite a impedire che il misticismo continuasse e continui ancora ad avvolgere l’attività scientifica e artistica, sin da quella fase educativa e formativa che oggi semplicemente manca, ovvero è affidata alle iniziative del singolo, perché le scuole e le accademie si riducono a fornire solo conoscenze tecnologiche e storiche.

Lo «studio dell’arte con la scienza» è stato rimpiazzato dal ruolo «introduttivo» del critico, dell’interprete, dell’esegeta, che, quando getta la maschera, si rivela un abile pubblicitario e mercante di cose che, solo a suo dire, hanno a che fare con l’arte. Paradossalmente l’arte – ciò che ne resta o che si è sostituito ad essa – ha lasciato che a gestirla, sin dalla formazione fino alla distribuzione, fossero persone estranee all’arte stessa, e senza alcuna preparazione scientifica, ma che tuttavia hanno potuto promettere e offrire ingenti guadagni grazie al loro insostituibile aiuto e a quello del «mercato della distribuzione di massa». Anche la scienza si è non di meno piegata alle «esigenze del mercato», dal momento che non solo non ci sono più – o forse non ci sono mai stati – veri benefattori, ma, al loro posto, le multinazionali, con richieste dettate solo dalla brama del maggior guadagno possibile, snaturano il senso stesso della ricerca scientifica, accettandone solo la versione «applicata» che soddisfa i loro interessi.

La formazione “umanistica”, dopo l’ultima spallata ricevuta dalla “Cancel Culture”, è giudicata oggi una pratica disdicevole, forse meno dignitosa della pornografia, di cui ci si vergogna anche solo a nominarla. In questo contesto l’equivoco sul termine “umanistico” rende difficile uscire dal pantano in cui si è finiti, dove tutto si è mescolato con tutto, e dove i nuovi venditori di fumo, nei panni di psicologi, pedagogisti, sociologi, gestiscono il disastro come un’«opportunità» per fare affari.

La formazione “umanistica”, dopo l’ultima spallata ricevuta dalla “Cancel Culture”, è giudicata oggi una pratica disdicevole, forse meno dignitosa della pornografia, di cui ci si vergogna anche solo a nominarla. In questo contesto l’equivoco sul termine “umanistico” rende difficile uscire dal pantano in cui si è finiti, dove tutto si è mescolato con tutto, e dove i nuovi venditori di fumo, nei panni di psicologi, pedagogisti, sociologi, gestiscono il disastro come un’«opportunità» per fare affari.

Più volte abbiamo cercato di spiegare, e continueremo a farlo, che la tradizione “umanistica” non ha nulla a che vedere con le pratiche “colonialistiche” di coloro che pure spesso l’hanno finanziata, proprio come l’industria bellica ha finanziato tanta ricerca scientifica, compresa la nascita della rete internet che tanto ci piace. E gli ideali umanistici, che hanno girato il mondo e che ci sono tornati proprio grazie a quelle Civiltà che oggi combattiamo, nulla hanno a che fare con quelle ideologie che prima vedevano nella Civiltà occidentale il faro dell’umanità e oggi invece la vergogna dell’umanità stessa.

Per molti oggi l’Umanesimo è solo un periodo storico da archiviare e studiare così come si studia il fascismo e se ne conservano le reliquie per non dimenticare chi  siamo stati e chi non dovremmo essere. Ma se il nostro Paese ancora è considerato tanto attraente dal mondo intero, se le opere che ci hanno lasciato i nostri avi sono ancora tradotte in tutte le lingue del mondo e amate dai cittadini di tutto il mondo e di ogni generazione, non è perché esse rappresentano una società di un periodo storico e le sue ideologie, ma perché rappresentano e narrano quegli ideali universali che ogni uomo, crescendo, può condividere. Se i capolavori umanistici sono ancora la fonte che educa e ispira – implicitamente e segretamente – scienziati e artisti di tutto il mondo è perché quelle opere sono senza tempo e senza confini, e mostrano come sia possibile arrivare a creare capolavori degni di diventare patrimonio dell’intera umanità, perché in ognuno di quelli c’è una profonda «poliprospettica» analisi di ciò che siamo e che – con lo studio – potremmo diventare.

siamo stati e chi non dovremmo essere. Ma se il nostro Paese ancora è considerato tanto attraente dal mondo intero, se le opere che ci hanno lasciato i nostri avi sono ancora tradotte in tutte le lingue del mondo e amate dai cittadini di tutto il mondo e di ogni generazione, non è perché esse rappresentano una società di un periodo storico e le sue ideologie, ma perché rappresentano e narrano quegli ideali universali che ogni uomo, crescendo, può condividere. Se i capolavori umanistici sono ancora la fonte che educa e ispira – implicitamente e segretamente – scienziati e artisti di tutto il mondo è perché quelle opere sono senza tempo e senza confini, e mostrano come sia possibile arrivare a creare capolavori degni di diventare patrimonio dell’intera umanità, perché in ognuno di quelli c’è una profonda «poliprospettica» analisi di ciò che siamo e che – con lo studio – potremmo diventare.

In quelle opere ci sono gli stessi risultati a cui si può arrivare per via scientifica, studiando e anatomizzando l’animo umano nelle  interazioni tra i livelli biologico, psicologico, e antropologico. Ma c’è di più, perché se si va a studiare come sono fatte quelle opere, come funzionano e persino con quale metodo sono state create – sviluppando modelli logici condivisi tra più autori per creare nuove varianti – si scopre che la scienza sta nei prodotti dell’arte ma anche nella mente dei grandi artisti, e che ciò che i grandi artisti rappresentano, drammatizzano, con le loro opere, è per l’appunto ciò che la scienza per via conoscitiva ci fa scoprire.

interazioni tra i livelli biologico, psicologico, e antropologico. Ma c’è di più, perché se si va a studiare come sono fatte quelle opere, come funzionano e persino con quale metodo sono state create – sviluppando modelli logici condivisi tra più autori per creare nuove varianti – si scopre che la scienza sta nei prodotti dell’arte ma anche nella mente dei grandi artisti, e che ciò che i grandi artisti rappresentano, drammatizzano, con le loro opere, è per l’appunto ciò che la scienza per via conoscitiva ci fa scoprire.

C’è scienza nell’arte, lo ripetiamo ancora. Tuttavia ogni artista che abbia raggiunto quella fama che lo eleva al di sopra di chi si è rassegnato a vivere una vita ordinaria, nutre delle buone ragioni per non correggere le interpretazioni che i critici forniscono al suo pubblico per farlo apparire come un Messia dotato di poteri magici, come un supereroe che non ha avuto maestri, che non ha studiato, che non ha imparato da altre opere, ma che ha un «dono», e che perciò deve essere venerato come un alieno sulla terra.

C’è scienza nell’arte, lo ripetiamo ancora. Tuttavia ogni artista che abbia raggiunto quella fama che lo eleva al di sopra di chi si è rassegnato a vivere una vita ordinaria, nutre delle buone ragioni per non correggere le interpretazioni che i critici forniscono al suo pubblico per farlo apparire come un Messia dotato di poteri magici, come un supereroe che non ha avuto maestri, che non ha studiato, che non ha imparato da altre opere, ma che ha un «dono», e che perciò deve essere venerato come un alieno sulla terra.

Ci vuole coraggio a rinunciare a questo privilegio; ed è per questo che, paradossalmente, gli stessi artisti hanno alimentato nei secoli mitologie, leggende intorno a loro stessi,  recitando per il pubblico la parte dei folli talentuosi per non rivelare una realtà difficile da accettare, e cioè che la scienza e l’arte richiedono dedizione, studio, fatica, e rinuncia a quei piccoli e grandi piaceri della vita ordinaria; quelle sicurezze che derivano – come direbbe Checco Zalone – dalla certezza del “posto fisso” e della pensione, da un piatto caldo quando si torna a casa, dal piacere di allevare – anche senza le competenze adeguate – una prole che si spera possa avere più coraggio di noi; e poi da un partner con cui condividere le proprie frustrazioni, e ancora dal gratificante tempo libero per coltivare un hobby, dalle vacanze concesse come premio per un lavoro che non arricchisce sul piano umano, che non fa crescere, ma che anzi umilia l’uomo e lo mette in competizione con bestie, e oggi con macchine.

recitando per il pubblico la parte dei folli talentuosi per non rivelare una realtà difficile da accettare, e cioè che la scienza e l’arte richiedono dedizione, studio, fatica, e rinuncia a quei piccoli e grandi piaceri della vita ordinaria; quelle sicurezze che derivano – come direbbe Checco Zalone – dalla certezza del “posto fisso” e della pensione, da un piatto caldo quando si torna a casa, dal piacere di allevare – anche senza le competenze adeguate – una prole che si spera possa avere più coraggio di noi; e poi da un partner con cui condividere le proprie frustrazioni, e ancora dal gratificante tempo libero per coltivare un hobby, dalle vacanze concesse come premio per un lavoro che non arricchisce sul piano umano, che non fa crescere, ma che anzi umilia l’uomo e lo mette in competizione con bestie, e oggi con macchine.

L’arte come la scienza, ovvero come ogni attività che si basi sulla vera ricerca, è possessiva e gelosa, richiede una dedizione totale che gli uomini non sono pronti di solito a concederle, anche perché la vera vita degli artisti – quando non è resa impossibile dalle condizioni in cui si trovano a vivere,  quando non è troppo breve e non è gravemente ostacolata dalla povertà – nel migliore dei casi è meno appassionante di quella che raccontano i loro biografi che cercano di farli apparire per quello che non sono. Pochi artisti sono davvero simili ai personaggi da loro creati e portati in scena a vivere le avventure che loro non hanno vissuto. Forse Da Ponte e Beaumarchais, ma per gli altri la loro vita – pur tutt’altro che noiosa – è consistita in esercizi quotidiani, in studio e ricerca continua, proprio come faceva Bach, che, per regalarci quei meravigliosi viaggi per la nostra immaginazione, stava chiuso in casa a studiare e a scrivere musica. Ma chi ha ancora voglia di rimboccarsi le maniche e studiare tutte quelle cose «complesse» che una ad una (a partire dallo strumento necessario costituito dalle lingue «morte») vengono oggi espulse tanto dai programmi scolastici quanto da quelli universitari? Chi ha ancora voglia di passare la vita a studiare e a imparare dai veri Maestri per provare davvero a fare come loro, raccogliendo la loro difficile eredità e continuando la loro opera? Oggi preferiamo considerare quei capolavori imbarazzanti, di cui è pieno il nostro Paese, come un dono alieno piuttosto che come un’eredità scomoda che ci ricorda un’età dell’oro ormai irraggiungibile. E, come degli impreparati turisti in patria, disertiamo, ignoriamo, dimentichiamo le meraviglie sparse lungo tutto il Paese, ma frequentiamo quelle che i mass media e i Social di volta in volta portano alla ribalta per vendere qualche rarità o qualche imitazione.

quando non è troppo breve e non è gravemente ostacolata dalla povertà – nel migliore dei casi è meno appassionante di quella che raccontano i loro biografi che cercano di farli apparire per quello che non sono. Pochi artisti sono davvero simili ai personaggi da loro creati e portati in scena a vivere le avventure che loro non hanno vissuto. Forse Da Ponte e Beaumarchais, ma per gli altri la loro vita – pur tutt’altro che noiosa – è consistita in esercizi quotidiani, in studio e ricerca continua, proprio come faceva Bach, che, per regalarci quei meravigliosi viaggi per la nostra immaginazione, stava chiuso in casa a studiare e a scrivere musica. Ma chi ha ancora voglia di rimboccarsi le maniche e studiare tutte quelle cose «complesse» che una ad una (a partire dallo strumento necessario costituito dalle lingue «morte») vengono oggi espulse tanto dai programmi scolastici quanto da quelli universitari? Chi ha ancora voglia di passare la vita a studiare e a imparare dai veri Maestri per provare davvero a fare come loro, raccogliendo la loro difficile eredità e continuando la loro opera? Oggi preferiamo considerare quei capolavori imbarazzanti, di cui è pieno il nostro Paese, come un dono alieno piuttosto che come un’eredità scomoda che ci ricorda un’età dell’oro ormai irraggiungibile. E, come degli impreparati turisti in patria, disertiamo, ignoriamo, dimentichiamo le meraviglie sparse lungo tutto il Paese, ma frequentiamo quelle che i mass media e i Social di volta in volta portano alla ribalta per vendere qualche rarità o qualche imitazione.

A questo si aggiunge che Il mondo della Comunicazione fornisce soluzioni che ci rassicurano: anziché «imparare a fare» si può «imparare a fingere di saper fare». Tutto ormai si può simulare, e non c’è più bisogno di acquisire delle capacità per diventare abili in qualcosa. L’unica abilità richiesta per avere «successo» è quella di saper recitare la parte richiesta nelle diverse occasioni, compresa quella dell’artista e dell’intenditore. Gli incapaci che sono arrivati al potere, grazie alla vendita dei titoli da parte delle Istituzioni che un tempo testavano la competenza dei candidati, ci invitano a fare altrettanto.

A questo si aggiunge che Il mondo della Comunicazione fornisce soluzioni che ci rassicurano: anziché «imparare a fare» si può «imparare a fingere di saper fare». Tutto ormai si può simulare, e non c’è più bisogno di acquisire delle capacità per diventare abili in qualcosa. L’unica abilità richiesta per avere «successo» è quella di saper recitare la parte richiesta nelle diverse occasioni, compresa quella dell’artista e dell’intenditore. Gli incapaci che sono arrivati al potere, grazie alla vendita dei titoli da parte delle Istituzioni che un tempo testavano la competenza dei candidati, ci invitano a fare altrettanto.  Ed è considerato fesso chi non adotta le soluzioni comunicative per aggirare l’ostacolo costituito dall’apprendere con lo studio e con il tempo necessario quelle capacità che si possono più facilmente millantare ottenendo lo stesso successo. È considerato oggi un nuovo valore la capacità di raggirare tanti potenziali utenti e vendere loro fumo. Il nuovo artista è quello del truffa, chi riesce a vendere poca cosa per tanto a tanti.

Ed è considerato fesso chi non adotta le soluzioni comunicative per aggirare l’ostacolo costituito dall’apprendere con lo studio e con il tempo necessario quelle capacità che si possono più facilmente millantare ottenendo lo stesso successo. È considerato oggi un nuovo valore la capacità di raggirare tanti potenziali utenti e vendere loro fumo. Il nuovo artista è quello del truffa, chi riesce a vendere poca cosa per tanto a tanti.

Eppure oggi anche coloro che devono legittimare le loro truffe dicono di ispirarsi ai grandi Maestri e dichiarano di essere i loro eredi; e il pubblico ci crede perché, proprio come loro, non li conosce, così finisce paradossalmente per credere di conoscere i Mastri attraverso le rivisitazioni che riducono e oltraggiano la loro opera.

Pochi oggi conoscono quegli artisti che “citano”, ma a sproposito, e di cui parlano senza averli studiati. Pochi hanno speso il tempo necessario per comprendere il loro lavoro, anche perché, per farlo, occorrono competenze che non si possiedono più e di conseguenza nessuno è più in grado di insegnare ad acquisire. Un tempo quelle competenze si acquisivano andando a Bottega dai maestri, ma le Botteghe non ci sono più, e gli ultimi maestri, anziché dedicarsi ad insegnare a nuovi  allievi e futuri maestri, hanno preferito creare qualche opera in più per lasciarci esempi di quello che potremmo e dovremmo fare se volessimo continuare ad essere davvero i loro degni eredi e allievi.

allievi e futuri maestri, hanno preferito creare qualche opera in più per lasciarci esempi di quello che potremmo e dovremmo fare se volessimo continuare ad essere davvero i loro degni eredi e allievi.

Mentre è ancora difficile sostenere che uno scienziato possa fare scienza senza studiare l’opera dei maestri e senza acquisire il metodo di ricerca, per l’arte invece le cose sono diventate più complicate, perché per troppo tempo i progetti e la progettazione sono stati gli uni cancellati e l’altra mantenuta implicita e per lo più segreta – come un formula della pietra filosofale – tra coloro che la facevano e coloro che apprendevano come farla; quindi oggi è più facile dire che l’arte non ha nulla a che vedere con la scienza, se non quando si fanno strani esperimenti di connubio tra fenomeni considerati tra loro incompatibili.

Ma che cos’è la Scienza se non un modo più rigoroso di condurre quell’attività conoscitiva che tutti, entro certi limiti, svolgono soprattutto nei primi anni di vita e poi abbandonano, per affidarsi a conoscenze, certezze che vengono loro propinate in forma divulgativa, ideologica, di senso comune? E che cos’è la l’Arte se non una forma più rigorosa di condurre quell’attività comunicativa (non espressiva cioè inconsapevole) che tutti praticano ma in modi standardizzati, per frasi fatte a cui non si deve badare tranne nei momenti in cui ci si accorge della loro inadeguatezza, che ci impedisce di comprendere e di comprenderci quando abbiamo cose più complesse di cui vogliamo parlare?

Queste due «forme più complesse», di conoscenza e di comunicazione, ci permettono di raggiungere risultati a cui le riduttive forme di conoscenza e comunicazione quotidiana non ci permettono di aspirare. Oggi tutti scrivono, ma poco e male attraverso chat, blog, email, così come tutti i filmano e tutti si dilettano a fare  foto e a editare immagini con l’aiuto di tecnologie che richiedono sempre meno competenza da parte degli “autori” solo di nome (ci piace che grazie agli automatismi, e ora agli automi, possiamo progressivamente aumentare il numero di attività a cui non dobbiamo più pensare), tanto che si prospetta un futuro in cui bisognerà solo chiedere a un autore fuori di noi di fare tutto per noi, al nostro posto, dapprima illudendoci che l’automa anticipi e segua le «nostre» intenzioni, e poi rassegnandoci ad approvare le sue.

foto e a editare immagini con l’aiuto di tecnologie che richiedono sempre meno competenza da parte degli “autori” solo di nome (ci piace che grazie agli automatismi, e ora agli automi, possiamo progressivamente aumentare il numero di attività a cui non dobbiamo più pensare), tanto che si prospetta un futuro in cui bisognerà solo chiedere a un autore fuori di noi di fare tutto per noi, al nostro posto, dapprima illudendoci che l’automa anticipi e segua le «nostre» intenzioni, e poi rassegnandoci ad approvare le sue.

Anche grazie alla facilitazioni tecnologiche oggi tutti credono di essere esperti in qualcosa, ma la loro conoscenza è così superficiale che possono apparire esperti solo ad altri ignoranti, magari frequentando Talk Show in veste di opinionisti, per dire e dare al pubblico e agli ascoltatori esattamente quello che loro si attendono di ascoltare, che direbbero al loro posto. In quei salotti televisivi i conduttori presentando artisti ignoranti avallano la falsa competenza di quelli che viceversa avallano la loro, mentre il pubblico non si accorge di nulla. A questo proposito potete trovare sulla, rete uno dei tanti casi documentati dai Social (che pubblicano queste figuracce senza tuttavia provocare alcun cambiamento)in cui, per dimostrare di essere un vero intenditore, un presentatore presunto esperto di musica tira a indovinare qualcosa sulla composizione di un pezzo eseguito da una pianista, quella conferma, il pubblico tace, e nessun «critico» osa o è capace di far notare lo sfondone rivelatore dell’incompetenza di chi conduce quel programma “divulgativo” di senso comune, con degni ospiti e per un degno pubblico.

il pubblico non si accorge di nulla. A questo proposito potete trovare sulla, rete uno dei tanti casi documentati dai Social (che pubblicano queste figuracce senza tuttavia provocare alcun cambiamento)in cui, per dimostrare di essere un vero intenditore, un presentatore presunto esperto di musica tira a indovinare qualcosa sulla composizione di un pezzo eseguito da una pianista, quella conferma, il pubblico tace, e nessun «critico» osa o è capace di far notare lo sfondone rivelatore dell’incompetenza di chi conduce quel programma “divulgativo” di senso comune, con degni ospiti e per un degno pubblico.

La stessa differenza tra allievi e maestri in troppi casi si è così assottigliata che, dalla scuola di base fino all’Università, gli studenti si convincono che se il loro insegnante ce l’ha fatta ad avere il posto che occupa, anche loro, con qualche con qualche complicità istituzionale, potranno aspirare ad ottenerlo.

L’erudizione non è più qualcosa che fa presa sugli ignoranti, perché ormai è alla portata di tutti; il critico l’esperto la guida ripetitori di discorsi imparati a memoria sono sostituiti, per quel che facevano, dall’assistente vocale di qualunque dispositivo mobile.