La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

I nostri Servizi e Prodotti

5. Gli Spettacoli Multimediali

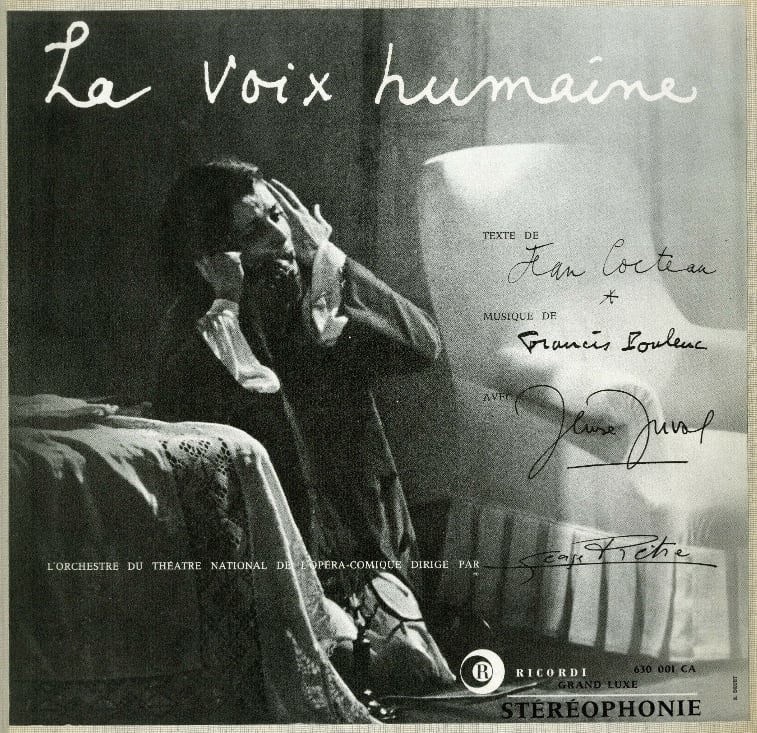

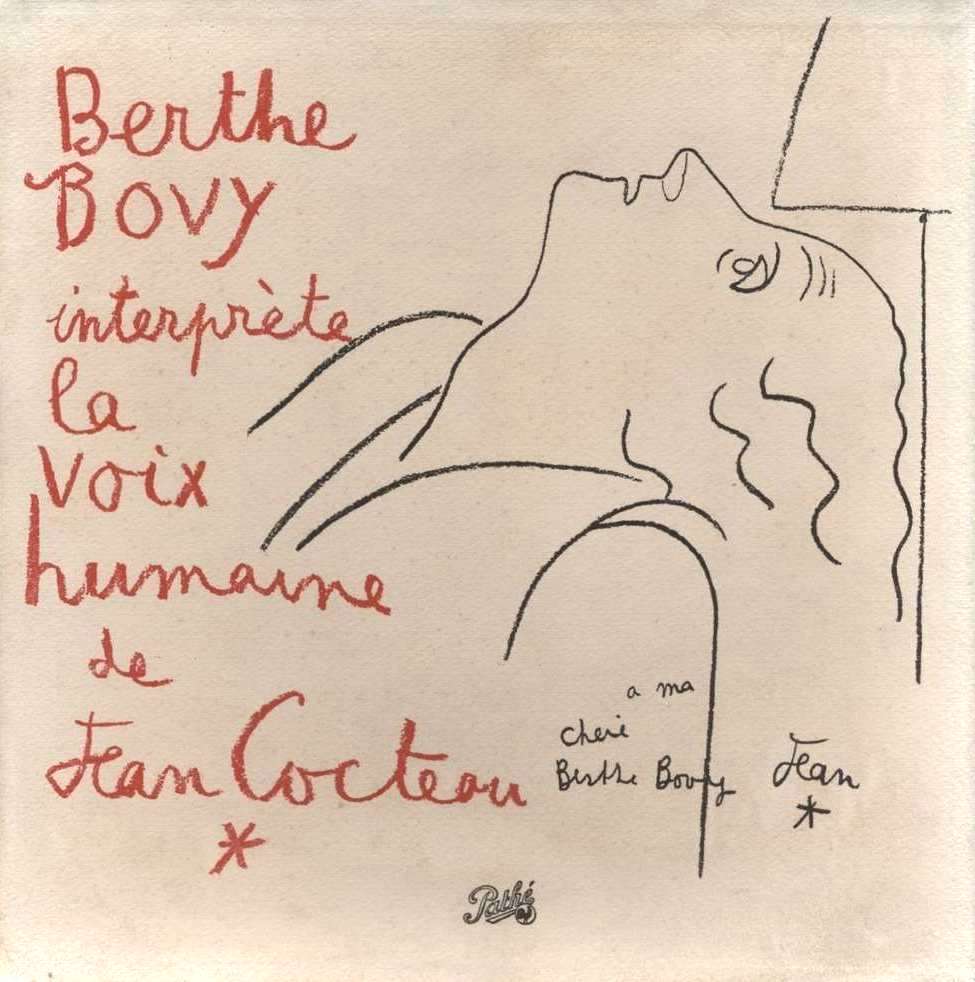

Voci umane: Cocteau, Rossellini, Poulenc

Il progetto ha preso forma e ha avuto una prima realizzazione all’interno delle iniziative per Il “Centenario della nascita di Roberto Rossellini”. Da tempo avevamo preso in esame quella straordinaria collaborazione a distanza tra i tre artisti che avevano sviluppato il medesimo progetto narrativo a partire dalla prima elaborazione, come spettacolo teatrale, ad opera di Jean Cocteau.

Il progetto ha preso forma e ha avuto una prima realizzazione all’interno delle iniziative per Il “Centenario della nascita di Roberto Rossellini”. Da tempo avevamo preso in esame quella straordinaria collaborazione a distanza tra i tre artisti che avevano sviluppato il medesimo progetto narrativo a partire dalla prima elaborazione, come spettacolo teatrale, ad opera di Jean Cocteau.

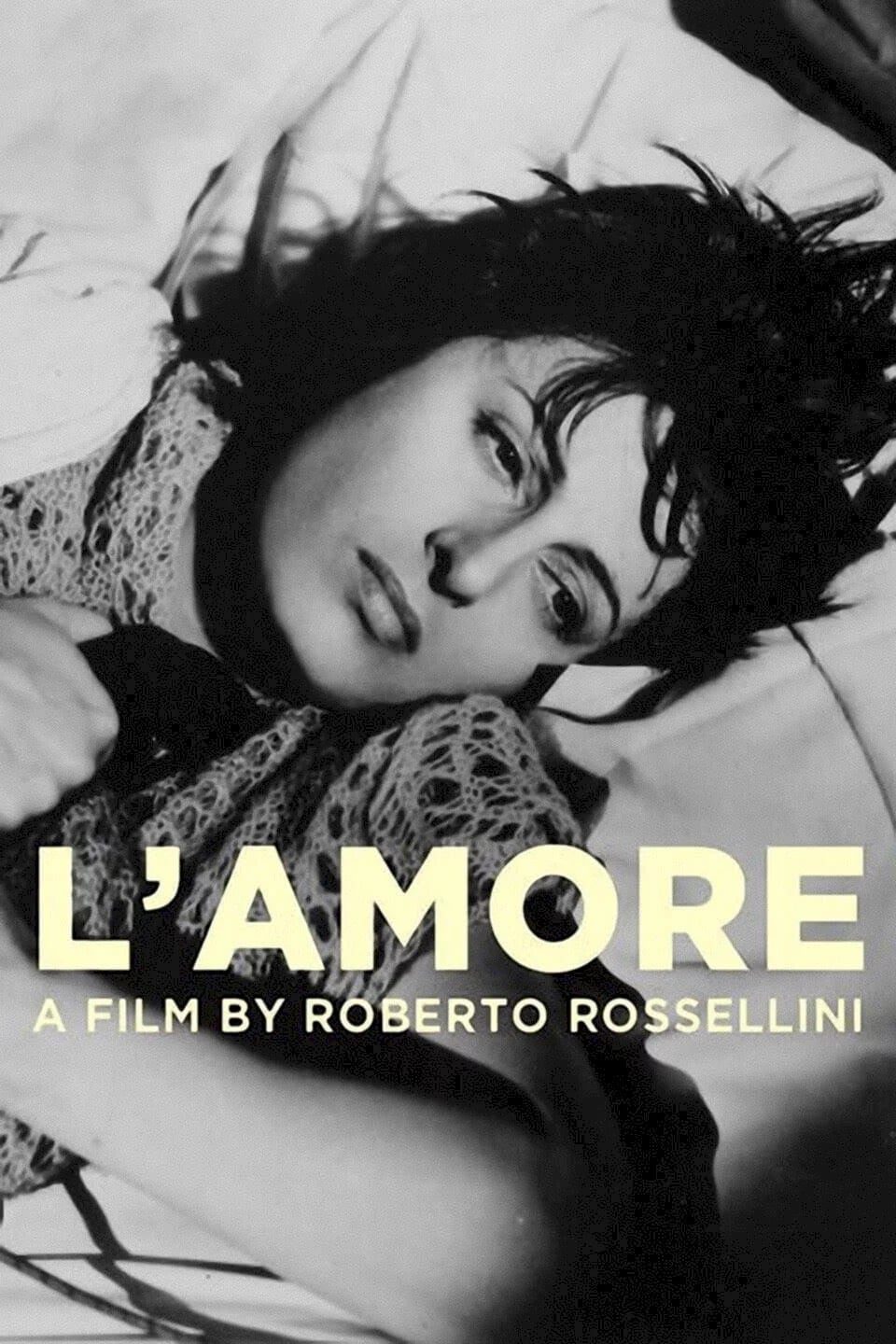

Il Centenario è stata, tra l’altro, l’occasione per sollecitare una riedizione dell’opera cinematografica di Rossellini e, nel caso particolare, del film in due episodi “L’amore” in cui era contenuta la sua versione de La voix humaine. Fino all’anno del Centenario (incluso) l’unica versione disponibile del film di Rossellini aveva la traccia audio così malridotta da risultare di difficile comprensione.  E con quella versione abbiamo fatto il possibile per far conoscere il progetto drammaturgico che legava Rossellini a Cocteau e a Poulenc, nonché il progetto di «Enciclopedia dei sentimenti» di cui l’episodio Una voce umana costituiva un prezioso tassello, e infine l’ancor più ampio progetto di «Polienciclopedia delle idee della tradizione umanistica» a cui Rossellini aveva dedicato tutta la sua vita.

E con quella versione abbiamo fatto il possibile per far conoscere il progetto drammaturgico che legava Rossellini a Cocteau e a Poulenc, nonché il progetto di «Enciclopedia dei sentimenti» di cui l’episodio Una voce umana costituiva un prezioso tassello, e infine l’ancor più ampio progetto di «Polienciclopedia delle idee della tradizione umanistica» a cui Rossellini aveva dedicato tutta la sua vita.

La possibilità di realizzare spettacoli e mostre per il Centenario è stato per noi anche un modo per far conoscere il nostro progetto, il piano con cui abbiamo iniziato a dare una forma digitale adeguata al progetto polienciclopedico rosselliniano. Nel caso particolare, con lo spettacolo “Voci umane”, volevamo far conoscere l’«enciclopedia dei sentimenti» che Rossellini ha intessuto precedendo e ispirando il decalogo kieslowskiano.

Questo spettacolo ci ha permesso di mostrare come Rossellini coinvolgesse di fatto anche altri autori e le loro opere – quand’anche preesistenti – come nodi del suo vasto e complesso progetto «reticolare» enciclopedico.

Inoltre, mettendo a confronto tre autori in un unico evento multiplo, in tre parti, come avrebbe amato fare lo stesso Rossellini, abbiamo sollecitato la collaborazione tra diverse istituzioni culturali, affinché si prendessero cura ciascuna di una delle parti del medesimo progetto di spettacolo composito, ci aiutassero a presentare in una nuova edizione, congiunta, lo sforzo creativo di tre artisti, e ci consentissero di esplicitare le correlazioni implicite tra le tre versioni da loro elaborate.

Inoltre, mettendo a confronto tre autori in un unico evento multiplo, in tre parti, come avrebbe amato fare lo stesso Rossellini, abbiamo sollecitato la collaborazione tra diverse istituzioni culturali, affinché si prendessero cura ciascuna di una delle parti del medesimo progetto di spettacolo composito, ci aiutassero a presentare in una nuova edizione, congiunta, lo sforzo creativo di tre artisti, e ci consentissero di esplicitare le correlazioni implicite tra le tre versioni da loro elaborate.

Così, grazie alla collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia e con il Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo abbiamo già potuto realizzare almeno in parte questo ambizioso progetto, offrendo agli spettatori, in una medesima serata, sia una messinscena operistica sia un film tanto importante quanto dimenticato. È mancato all’appello un Teatro di prosa che si facesse carico della versione teatrale di Cocteau, proprio da quella da cui tutto avevo avuto inizio.

Così, grazie alla collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia e con il Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo abbiamo già potuto realizzare almeno in parte questo ambizioso progetto, offrendo agli spettatori, in una medesima serata, sia una messinscena operistica sia un film tanto importante quanto dimenticato. È mancato all’appello un Teatro di prosa che si facesse carico della versione teatrale di Cocteau, proprio da quella da cui tutto avevo avuto inizio.

Ma noi, attraverso un seminario, un sistema di studio, e il doppio anziché triplo spettacolo messo in scena al Teatro Malibran e al Teatro Donizetti, siamo riusciti a dare un’idea delle straordinarie potenzialità del progetto di Cocteau che Rossellini e Poulenc avevano sviluppato in versioni varianti, offrendo anche, a complemento online, la ritrovata versione teatrale televisiva con Ingrid Bergman direttamente dalla pièce di Cocteau.

Così, nel nostro progetto di messa in scena multipla, «la voce umana» della protagonista dell’atto unico di Cocteau si moltiplica attraverso le «voci» dei tre autori: passando per i primi piani di Anna

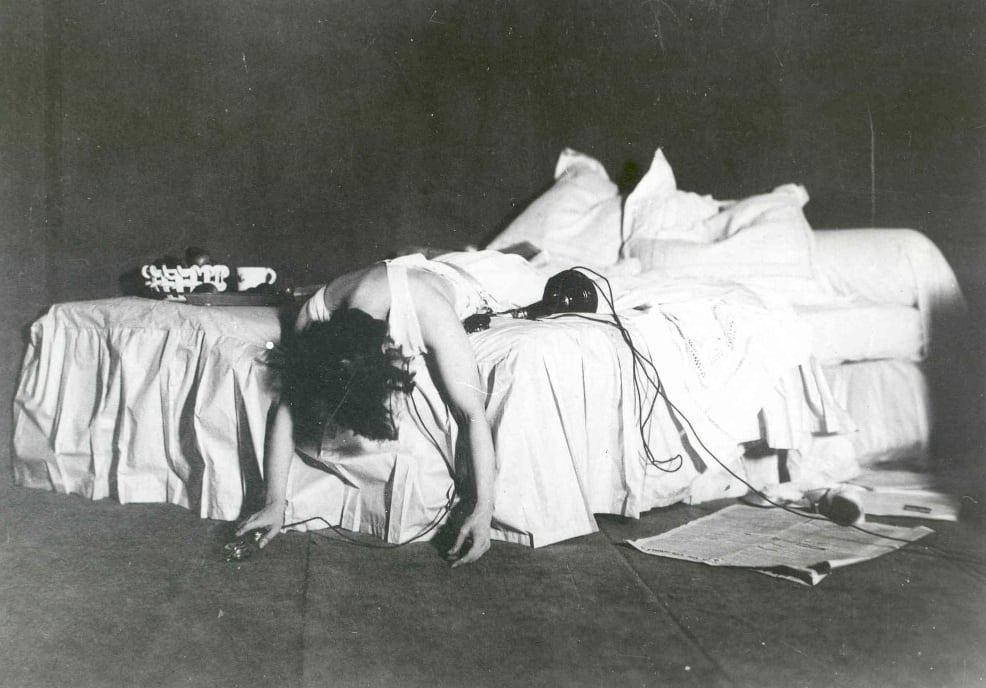

Così, nel nostro progetto di messa in scena multipla, «la voce umana» della protagonista dell’atto unico di Cocteau si moltiplica attraverso le «voci» dei tre autori: passando per i primi piani di Anna  Magnani, espressivi e più eloquenti della sua stessa voce e delle sue parole, e arrivando alla voce-canto di una eccezionale interprete dell’opera di Poulenc, cuciamo la messa in scena di quest’ultima al film di Rossellini facendo cadere il velo-schermo su cui viene proiettato il film e invitando gli stessi spettatori a riascoltare in perfetta continuità (nella spoglia scenografia di una stanza di albergo identica a quella rappresentata nel film di Rossellini) la medesima storia, in chiave operistica. In questo modo gli spettatori sono invitati, attraverso la rilettura, a cogliere ulteriori aspetti del progetto narrativo, come se l’incubo ad occhi aperti della protagonista si ripetesse senza via d’uscita, in abisso, per portare lo spettatore attonito ad una sempre maggiore comprensione della via crucis interiore che attraversa il suo doppio sulla scena.

Magnani, espressivi e più eloquenti della sua stessa voce e delle sue parole, e arrivando alla voce-canto di una eccezionale interprete dell’opera di Poulenc, cuciamo la messa in scena di quest’ultima al film di Rossellini facendo cadere il velo-schermo su cui viene proiettato il film e invitando gli stessi spettatori a riascoltare in perfetta continuità (nella spoglia scenografia di una stanza di albergo identica a quella rappresentata nel film di Rossellini) la medesima storia, in chiave operistica. In questo modo gli spettatori sono invitati, attraverso la rilettura, a cogliere ulteriori aspetti del progetto narrativo, come se l’incubo ad occhi aperti della protagonista si ripetesse senza via d’uscita, in abisso, per portare lo spettatore attonito ad una sempre maggiore comprensione della via crucis interiore che attraversa il suo doppio sulla scena.

Nella nostra messa in scena, ripetuta e variata nelle diverse forme espressive usate dai tre autori, il racconto è scandito esplicitamente secondo le cinque fasi della perdita, come indicato dallo stesso Cocteau nei sui appunti progettuali.

Nella nostra messa in scena, ripetuta e variata nelle diverse forme espressive usate dai tre autori, il racconto è scandito esplicitamente secondo le cinque fasi della perdita, come indicato dallo stesso Cocteau nei sui appunti progettuali.

Un mosaico di espressioni catturate dalla prova attoriale di Anna Magnani invitano lo spettatore ad osservare con attenzione le facce del dolore e a comprendere come ad ogni sfumatura dei sentimenti provati dalla protagonista corrisponda una serie di «espressioni» che nulla hanno a che fare con i gesti, con la «comunicazione», ma molto invece hanno a che fare con quelle costanti umane, biologiche e naturali, in cui si  manifestano i «sentimenti universali», con quella mappa interiore dell’animo umano che si rivela solo nei momenti in cui esso è maggiormente sollecitato.

manifestano i «sentimenti universali», con quella mappa interiore dell’animo umano che si rivela solo nei momenti in cui esso è maggiormente sollecitato.

La narrazione artistica e l’indagine psicologica procedono di pari passo tra arte e scienza in un racconto che è anche una lezione di «anatomia dei sentimenti»: il rifiuto, la rabbia, la negoziazione, la depressione, l’accettazione, cinque facce del dolore, sono la materia di un saggio-racconto che invita gli spettatori ad assistere attoniti ad un «rito di passaggio» dove i conflitti universali dell’animo umano ferito a morte sono al contempo indagati e rappresentati con tutte le forme espressive dell’arte narrativa.

Il nostro progetto non è solo un modo per mettere a confronto le prove attoriali delle protagoniste del dramma, in versione teatrale, cinematografica e operistica, ma anche un modo per comprendere, grazie a questi tre eccezionali autori, le invarianze e le variazioni, nella struttura narrativa e nelle diverse forme di rappresentazione, le  potenzialità del progetto e le soluzioni negli sviluppi interpretativi delle tre messe in scena.

potenzialità del progetto e le soluzioni negli sviluppi interpretativi delle tre messe in scena.

Continuando lo studio da noi condotto attraverso i nostri sistemi reticolari intorno alle «forme espressive della narrazione artistica», e alla possibilità di sfruttarle al meglio nella loro separazione o nella loro complementare compresenza, questo spettacolo costituisce una rara occasione per riflettere sulle trasformazioni di un testo attraverso tre forme di messa in scena e diverse soluzioni autoriali.