La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

I nostri Servizi e Prodotti

5. Gli Spettacoli Multimediali

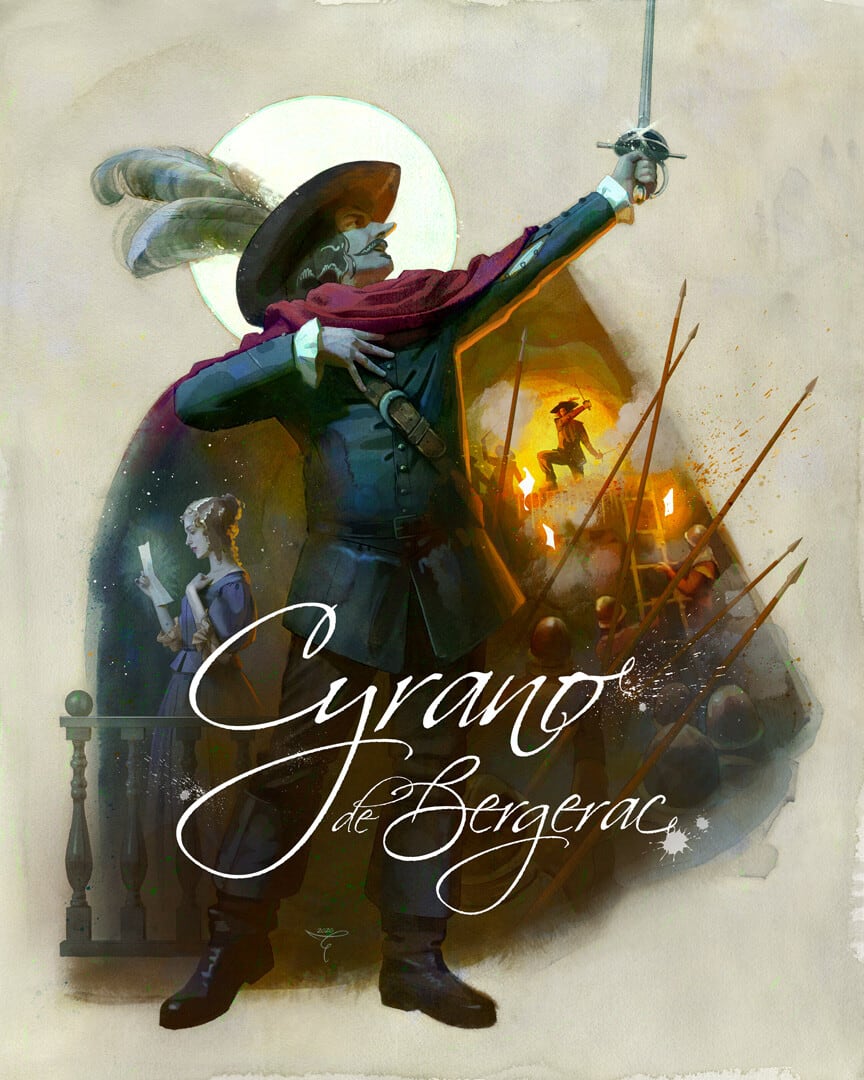

Un testo per tre autori: Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, Orson Welles

Il progetto nasce dalla ricerca e dal ritrovamento di una sceneggiatura scritta a quattro mani da Ben Hecht e da Orson Welles che quest’ultimo non ha mai potuto realizzare, come lui stesso spiega in interviste e scritti a proposito delle tante disavventure produttive con partner inaffidabili.

Il progetto nasce dalla ricerca e dal ritrovamento di una sceneggiatura scritta a quattro mani da Ben Hecht e da Orson Welles che quest’ultimo non ha mai potuto realizzare, come lui stesso spiega in interviste e scritti a proposito delle tante disavventure produttive con partner inaffidabili.

Con quel progetto e quella sceneggiatura Orson Welles si lasciava alle spalle le interpretazioni stereotipate e riduttive del testo di Edmond Rostand, per le quali Cyrano, il poeta-spadaccino, coglie e sfrutta come può l’occasione di aiutare l’innamorato della sua amata per poter corteggiare quella indirettamente, sfidando a distanza, con il suo eloquio, la giovinezza e la bellezza del suo antagonista.

eloquio, la giovinezza e la bellezza del suo antagonista.

Nell’interpretazione immaginata da Welles, Cyrano è un brillante manipolatore, un meticoloso burattinaio, un raffinato stratega ben lontano dall’istintivo spavaldo e tuttavia inibito eroe romantico che si rifugia nella parola per paura dell’amore. Orson Welles vedeva in lui un autore sulla scena doppio dell’autore fuori scena, ovvero la possibilità di far dialogare – attraverso il testo – lo scrittore Edmond Rostand autore della pièce con lo scrittore Cyrano de Bergerac protagonista e ispiratore della pièce.

Da quel che abbiamo ricavato studiando le sceneggiatura e le dichiarazioni dello stesso Welles a proposito del progetto irrealizzato, per lui mettere in scena quel testo era un’occasione straordinaria per poter  costruire – con la complicità dei due autori del e nel Cyrano De Bergerac – un meraviglioso apologo sul rapporto tra arte e vita, una riflessione filosofica drammatizzata sui dilemmi irrisolvibili di un autore che vorrebbe essere anche attore delle sue stesse messe in scena e che non sa decidersi tra rimanere dietro le quinte o entrare in scena per disputare battaglie allo stesso livello dei suoi attori e personaggi.

costruire – con la complicità dei due autori del e nel Cyrano De Bergerac – un meraviglioso apologo sul rapporto tra arte e vita, una riflessione filosofica drammatizzata sui dilemmi irrisolvibili di un autore che vorrebbe essere anche attore delle sue stesse messe in scena e che non sa decidersi tra rimanere dietro le quinte o entrare in scena per disputare battaglie allo stesso livello dei suoi attori e personaggi.

Il nostro progetto sviluppa il progetto di Welles sul progetto di Rostand, e fa tesoro della «riscrittura con variazioni» realizzata dal figlio di Edmond Rostand – Maurice – con il suo L’homme que j’ai tué. Inoltre si avvale delle ulteriori «variazioni sul tema» realizzate da autori cinematografici come Ernst Lubitsch, che con Broken Lullaby – tratto da L’homme que j’ai tué – e con The shop around the corner, riesce addirittura a manipolare la medesima materia prima in forma di tragedia e poi di commedia; o come John Ford, che con il suo The man who shot Liberty Valance fa rivivere, al tramonto del Selvaggio West, il mito dell’eroe che, agendo dietro le quinte, regala la sua vita e la sua fama ad un altro personaggio più adeguato a rappresentarla. Più in generale il nostro progetto vuole tener conto dei tanti autori che hanno elaborato, per la scena teatrale e cinematografica, soluzioni che sviluppano in differenti direzioni il complesso modello logico da cui nasce – anche – il Cyrano De Bergerac di Edmond Rostand.

fa rivivere, al tramonto del Selvaggio West, il mito dell’eroe che, agendo dietro le quinte, regala la sua vita e la sua fama ad un altro personaggio più adeguato a rappresentarla. Più in generale il nostro progetto vuole tener conto dei tanti autori che hanno elaborato, per la scena teatrale e cinematografica, soluzioni che sviluppano in differenti direzioni il complesso modello logico da cui nasce – anche – il Cyrano De Bergerac di Edmond Rostand.

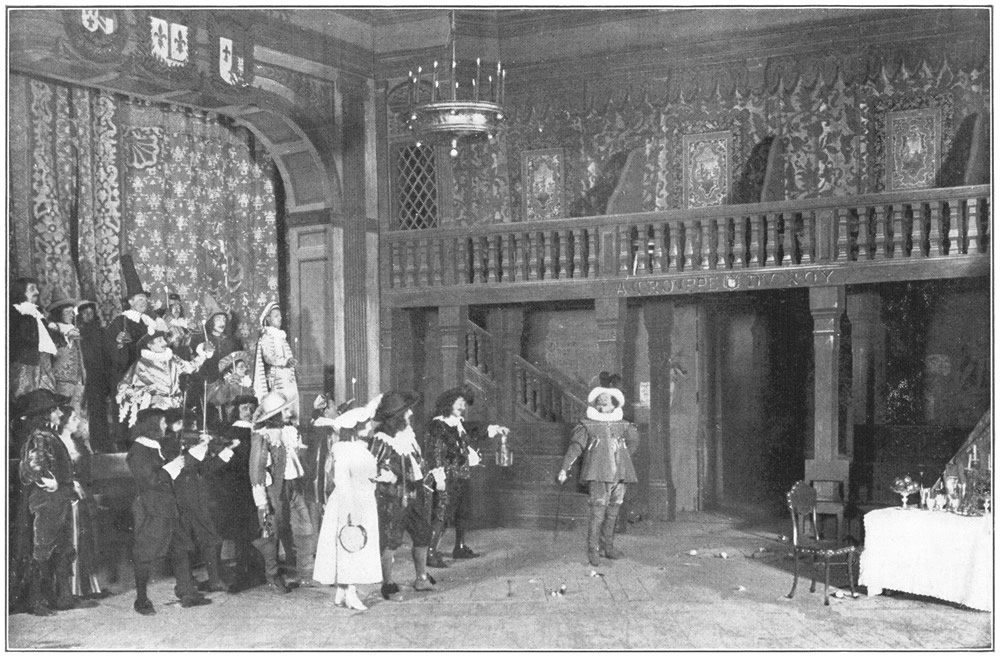

Il progetto si articola come un dialogo a più voci tra autori e personaggi aspiranti autori, che si confrontano sulla medesima scena esplicitando le loro strategie di gioco come in una partita a scacchi, in cui l’autore fuori dal testo – Edmond Rostand – si trova a dover spiegare a se stesso e agli spettatori la logica delle mosse previste anzitutto da lui stesso nel creare il labirinto narrativo in cui fa muovere i suoi personaggi.

Il progetto si articola come un dialogo a più voci tra autori e personaggi aspiranti autori, che si confrontano sulla medesima scena esplicitando le loro strategie di gioco come in una partita a scacchi, in cui l’autore fuori dal testo – Edmond Rostand – si trova a dover spiegare a se stesso e agli spettatori la logica delle mosse previste anzitutto da lui stesso nel creare il labirinto narrativo in cui fa muovere i suoi personaggi.

Ma nella nostra messa in scena Rostand è anche, lui stesso, un personaggio-autore, dotato di quell’ironia che Welles dona a ogni suo personaggio investito del ruolo di narratore (di solito interpretato da lui stesso) quando si trova ad interagire con gli altri personaggi sulla scena, dialogando con loro, come una  voce registica fuori campo, per evitare che quelli non si accontentino del loro ruolo e si attribuiscano – in assenza di un bravo autore – il diritto di elaborare loro stessi soluzioni sceniche. Questa soluzione ironica e paradossale, che Welles ha sviluppato con grande maestria sia nel suo capolavoro F For Fake sia nel lungo trailer da lui stesso ideato per presentare il film, sia in The Fountain of Youth episodio pilota realizzato per una serie televisiva rimasta invece irrealizzata, è la chiave per intendere questa nuova messa in scena che vuole onorare tanto le idee di Rostand quanto quelle di Welles.

voce registica fuori campo, per evitare che quelli non si accontentino del loro ruolo e si attribuiscano – in assenza di un bravo autore – il diritto di elaborare loro stessi soluzioni sceniche. Questa soluzione ironica e paradossale, che Welles ha sviluppato con grande maestria sia nel suo capolavoro F For Fake sia nel lungo trailer da lui stesso ideato per presentare il film, sia in The Fountain of Youth episodio pilota realizzato per una serie televisiva rimasta invece irrealizzata, è la chiave per intendere questa nuova messa in scena che vuole onorare tanto le idee di Rostand quanto quelle di Welles.

Rostand personaggio si muove infatti sulla nostra scena come un regista che abbandona il «dietro le quinte» per spiegare e mostrare ai personaggi e agli spettatori la logica che muove le azioni sceniche del suo doppio nel testo – Cyrano – ma anche degli altri personaggi protagonisti, ognuno da lui dotato di una più o meno sofisticata strategia per contrastare e vincere quella dei suoi antagonisti e compagni di avventura.

Rostand personaggio si muove infatti sulla nostra scena come un regista che abbandona il «dietro le quinte» per spiegare e mostrare ai personaggi e agli spettatori la logica che muove le azioni sceniche del suo doppio nel testo – Cyrano – ma anche degli altri personaggi protagonisti, ognuno da lui dotato di una più o meno sofisticata strategia per contrastare e vincere quella dei suoi antagonisti e compagni di avventura.

In questo modo possiamo comprendere meglio le mosse di De Guiche ma anche di Cristiano e perfino di Rossana, ammiratrice e degna compagna di avventure nei giochi di ruolo raffinati e perversi di suo cugino Cyrano, che la protegge e la ispira fin da quando era bambina.

Rostand, entrando e uscendo dalla sua scena, si rende conto insieme a noi che i suoi personaggi, una volta caratterizzati e istruiti forse più del necessario, hanno acquisito una vita propria, come automi che, una volta dotati di intelligenza, siano diventati imprevedibilmente in grado di svilupparla e applicarla al di là delle aspettative del loro creatore.

Rostand, entrando e uscendo dalla sua scena, si rende conto insieme a noi che i suoi personaggi, una volta caratterizzati e istruiti forse più del necessario, hanno acquisito una vita propria, come automi che, una volta dotati di intelligenza, siano diventati imprevedibilmente in grado di svilupparla e applicarla al di là delle aspettative del loro creatore.

Tutte le esemplificazioni, i complessi ragionamenti e le spiegazioni fornite dallo stesso autore ai personaggi e al pubblico finiscono per suggerirgli suggestive parentele con altri testi in cui lui si è imbattuto nei suoi studi progettuali, testi con i quali egli può creare sorprendenti correlazioni e colpi di scena per dilatare il suo labirinto narrativo.

Alla luce di questa nuova prospettiva il personaggio-autore Rostand sembra accorgersi che anche il suo testo non è altro che un sistema di variazioni entro un modello logico più ampio, lo stesso che ha consentito ad altri autori di sviluppare storie che contengono differenti sviluppi rispetto a quelli da lui attuati in questo stesso racconto.

Alla luce di questa nuova prospettiva il personaggio-autore Rostand sembra accorgersi che anche il suo testo non è altro che un sistema di variazioni entro un modello logico più ampio, lo stesso che ha consentito ad altri autori di sviluppare storie che contengono differenti sviluppi rispetto a quelli da lui attuati in questo stesso racconto.

Considerando le variazioni e gli sviluppi possibili del testo attuate in altri testi, anche i personaggi sembrano prendere coscienza della non «necessità» delle azioni previste dal loro autore, e man mano che diventano più consapevoli le loro decisioni diventano più sofferte e ponderate, tenendo conto di ciò che otterrebbero se trasgredissero ai desideri dell’autore. I personaggi si trasformano a tal punto, sotto i nostri occhi, da apparire sempre di più parenti prossimi di protagonisti di altri racconti (Amleto, Giulietta), quelli di cui il loro autore si è nutrito per farli diventare ciò che sono e non semplici imitazioni di personaggi di altri racconti.

Nella nostra messa in scena è lo stesso Rostand a narrare e metanarrare sulla scena, decidendo quando prendere e quando dare la parola ai suoi personaggi: anzitutto a Cyrano, personaggio-autore che non sempre riflette le idee di Rostand ma  piuttosto spesso rappresenta il suo alter ego, capace di spingersi più in là di quanto Rostand stesso, nella sua vita di autore e come attore sulla scena della vita, si è mai spinto.

piuttosto spesso rappresenta il suo alter ego, capace di spingersi più in là di quanto Rostand stesso, nella sua vita di autore e come attore sulla scena della vita, si è mai spinto.

Così vediamo Rostand introdurre nel personaggio di Cyrano, insieme alle sue idee, anche quelle di Cyrano De Bergerac scrittore e filosofo suo maestro, e poi quelle del maestro del suo personaggio, Miguel de Cervantes autore del Don Chisciotte, costante ispiratore delle strategie del poeta spadaccino protagonista del racconto, e non ultime quelle di William Shakespeare con cui ogni trappola per topi e ogni dilemma irrisolvibile anche in questo racconto sembra aver contratto un debito d’onore.

Così vediamo come ognuno dei personaggi, al delle sue abilità limitate per inesperienza, faccia di tutto per competere con gli altri, per affermare le proprie strategie anche quando viene sopraffatto e manipolato da quelle dei suoi avversari.

Esplicitando le messe in scena implicite nella pièce di Rostand e rendendo Rostand stesso parte di un gioco per quattro giocatori (più alcuni spettatori ammiratori e aiutanti che contribuiscono come possono a sostenere le strategie dei quattro giocatori), Cyrano, Rossana, Cristiano, il conte De Guiche ci appaiono come aspiranti autori che lottano per prendere il controllo, la direzione di un gioco pericoloso di cui, essendo chiamati a svolgere anche il ruolo di giocatori, sono costretti a subire le inevitabili conseguenze.

Esplicitando le messe in scena implicite nella pièce di Rostand e rendendo Rostand stesso parte di un gioco per quattro giocatori (più alcuni spettatori ammiratori e aiutanti che contribuiscono come possono a sostenere le strategie dei quattro giocatori), Cyrano, Rossana, Cristiano, il conte De Guiche ci appaiono come aspiranti autori che lottano per prendere il controllo, la direzione di un gioco pericoloso di cui, essendo chiamati a svolgere anche il ruolo di giocatori, sono costretti a subire le inevitabili conseguenze.

Tra di essi Cyrano emerge come il giocatore che sfruttando al meglio le sue abilità autoriali riesce a vedere più in là degli altri, a prevedere con più chiarezza le loro mosse, fino a quando lui si accorge che anche sua cugina, da lui protetta per tutta la vita, non è affatto una fanciulla indifesa,  ma è capace di determinare il suo destino e persino di cambiare quello degli altri tre, di trasformarli in definitiva persone migliori. Ed ecco allora che ella ci appare come una piccola eroina, come la Giulietta di Romeo and Juliet di William Shakespeare, mentre Cyrano si ritaglia il ruolo di un Amleto che arriva dolorosamente a comprendere che il suo capolavoro artistico potrà realizzarlo solo nella vita e che per portarlo a termine dovrà rinunciare a tutto.

ma è capace di determinare il suo destino e persino di cambiare quello degli altri tre, di trasformarli in definitiva persone migliori. Ed ecco allora che ella ci appare come una piccola eroina, come la Giulietta di Romeo and Juliet di William Shakespeare, mentre Cyrano si ritaglia il ruolo di un Amleto che arriva dolorosamente a comprendere che il suo capolavoro artistico potrà realizzarlo solo nella vita e che per portarlo a termine dovrà rinunciare a tutto.

Se tutti i personaggi, in questa interpretazione, si scoprono vittime delle loro stesse mosse, della loro non sufficiente lungimiranza, della loro incapacità di cogliere appieno i punti di vista degli altri tre, lo stesso autore Rostand si scopre vittima delle sue premesse, affascinato esploratore delle possibilità che il suo stesso progetto – o meglio il grande progetto condiviso con altri autori – gli offre, e delle necessarie conclusioni logiche a cui esso porta sviluppando quelle premesse nelle direzioni da lui privilegiate. Egli condivide quelle medesime conclusioni logiche con altri grandi autori che hanno sofferto per il destino  dei loro personaggi ma al contento hanno reso quei personaggi leggendari, capaci di ispirare non solo i loro spettatori ma anche altri autori, come lo stesso Orson Welles che, come abbiamo detto, non si è accontentato di riprendere le soluzioni interpretative più ovvie e superficiali basate sulla lettura pregiudiziale del testo e non sullo studio nella sua struttura narrativa e delle intenzioni implicite dei personaggi.

dei loro personaggi ma al contento hanno reso quei personaggi leggendari, capaci di ispirare non solo i loro spettatori ma anche altri autori, come lo stesso Orson Welles che, come abbiamo detto, non si è accontentato di riprendere le soluzioni interpretative più ovvie e superficiali basate sulla lettura pregiudiziale del testo e non sullo studio nella sua struttura narrativa e delle intenzioni implicite dei personaggi.

La nostra messa in scena richiede che il dietro le quinte faccia parte della stessa scena, per consentire agli spettatori di vedere il personaggio-autore Rostand e il suo doppio Cyrano entrare e uscire dal gioco in cui si fanno coinvolgere dopo averlo essi stessi preparato. In quel dietro le quinte Cyrano autore tra gli autori può dialogare di strategie narrative e interpretative con l’autore che gli ha dato la parola e la mente per agire nel suo testo; può comprendere, insieme agli spettatori dello spettacolo, i suoi limiti di personaggio e di autore, ovvero come tutto ciò che egli ha progettato sia frutto dello studio, delle riflessioni su altri progetti autoriali di suoi maestri, di coloro che quel progetto narrativo lo hanno già affrontato e sviluppato in direzioni solo in parte in parte condivise.

Narrazione e metanarrazione si alternano nell’unico racconto portando il pubblico ad apprezzare tanto le decisioni dei personaggi quanto quelle dell’autore, facendolo divertire tanto per le soluzioni elaborate dai quattro protagonisti per la loro vita, quanto per quelle elaborate da Rostand per il suo racconto.

Narrazione e metanarrazione si alternano nell’unico racconto portando il pubblico ad apprezzare tanto le decisioni dei personaggi quanto quelle dell’autore, facendolo divertire tanto per le soluzioni elaborate dai quattro protagonisti per la loro vita, quanto per quelle elaborate da Rostand per il suo racconto.

Per questo-spettacolo-laboratorio assumiamo come modello interpretativo lo stesso che Welles ha immaginato per il suo Moby Dick Rehearsed, con cui ha portato sulla scena teatrale il capolavoro di Melville che tanto ha cercato di portare anche al cinema. Assistendo a queste prove di regia vogliamo che gli spettatori si interroghino su come si può interpretare il testo di Rostand proprio mentre questo mentre viene messo in scena esplicitando le scelte registiche di Orson Welles come fa lui stesso nel suo Filming Othello.

Scoprire come si può dar vita a un racconto originale mentre si riflette sui racconti che lo hanno ispirato e che hanno tratto ispirazione da esso, ovvero come un autore possa trarre proprio dai giusti «correlati» la materia e la forma narrativa per creare un nuovo progetto … in questo modo intendiamo far scoprire le qualità di un racconto come il Cyrano de Bergerac mentre lo si confronta con altri racconti, con altre possibilità narrative che il modello logico da cui nasce il racconto stesso offre all’autore. In questo modo possiamo immaginare un labirinto narrativo più ampio in cui non solo le storie dei personaggi ma anche i racconti correlati si intrecciano come possibili narrativi che i personaggi esplorano con la loro immaginazione prima di prendere decisioni che cambieranno per sempre la loro vita.

Scoprire come si può dar vita a un racconto originale mentre si riflette sui racconti che lo hanno ispirato e che hanno tratto ispirazione da esso, ovvero come un autore possa trarre proprio dai giusti «correlati» la materia e la forma narrativa per creare un nuovo progetto … in questo modo intendiamo far scoprire le qualità di un racconto come il Cyrano de Bergerac mentre lo si confronta con altri racconti, con altre possibilità narrative che il modello logico da cui nasce il racconto stesso offre all’autore. In questo modo possiamo immaginare un labirinto narrativo più ampio in cui non solo le storie dei personaggi ma anche i racconti correlati si intrecciano come possibili narrativi che i personaggi esplorano con la loro immaginazione prima di prendere decisioni che cambieranno per sempre la loro vita.

Addentrandoci in Cyrano De Bergerac scopriamo come da un racconto si possa entrare in un altro trasformando lo stesso testo in una commedia, o viceversa come il Romeo and Juliet shakespeariano, commedia che volge in tragedia. E scoprendo relazioni impreviste e sorprendenti con altri racconti finiamo per immaginare ad occhi aperti altri possibili sviluppi dello stesso racconto, e attribuire ai personaggi stessi la possibilità di sognare altri possibili sviluppi narrativi non meno interessanti di quelli che sono destinati a seguire.

ad occhi aperti altri possibili sviluppi dello stesso racconto, e attribuire ai personaggi stessi la possibilità di sognare altri possibili sviluppi narrativi non meno interessanti di quelli che sono destinati a seguire.

Tutto questo fa parte del nostro progetto caleidoscopico in cui Cyrano de Bergerac diventa agli occhi degli spettatori un racconto polimorfico, il cui progetto dà vita ad altri racconti, e la leggenda del poeta spadaccino si moltiplica in tante varianti proprio come i grandi racconti mitologici di cui ogni grande autore ha voluto offrirci una diversa versione; proprio come le fiabe che a volte, con lo stesso nome o con nomi diversi, ci propongono varianti altrettanto interessanti dello stesso modello narrativo.

La scoperta, all’interno dello spettacolo, che la storia leggendaria narrata da Rostand faccia parte di uno progetto condiviso con tanti altri autori, e che i meccanismi e le strategie elaborate da Rostand, come dai suoi personaggi, sono le stesse che ci hanno fatto piangere o ridere in altri racconti più o meno belli e famosi,  è un invito, per i nostri spettatori, ad esplorare, con il tempo necessario, quella rete di relazioni tra racconti che in uno spettacolo può essere solo fatta emergere e intravedere.

è un invito, per i nostri spettatori, ad esplorare, con il tempo necessario, quella rete di relazioni tra racconti che in uno spettacolo può essere solo fatta emergere e intravedere.

In questo senso lo spettacolo, come tutti i nostri spettacoli, può costituire lo strumento più adatto per promuovere un vasto e complesso sistema di studio dedicato alla pièce di Rostand e alle sue interrelazioni con i racconti da cui essa trae ispirazione o che da essa sono stati ispirati; quei racconti che, pur distanti nel tempo e nello spazio, rivelano ad un’attenta analisi relazioni profonde tra loro non immediatamente percepibili; quelle correlazioni implicite prodotte dalla medesima logica con cui funziona la mente umana, con cui i maestri del mondo classico hanno gli archetipi narrativi che nessun grande autore ignora, ma anzi rispetta onora e contribuisce come può a mantenere vivi perché altri se ne servano per sviluppare i loro nuovi progetti.