La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

I nostri Servizi e Prodotti

5. Gli Spettacoli Multimediali

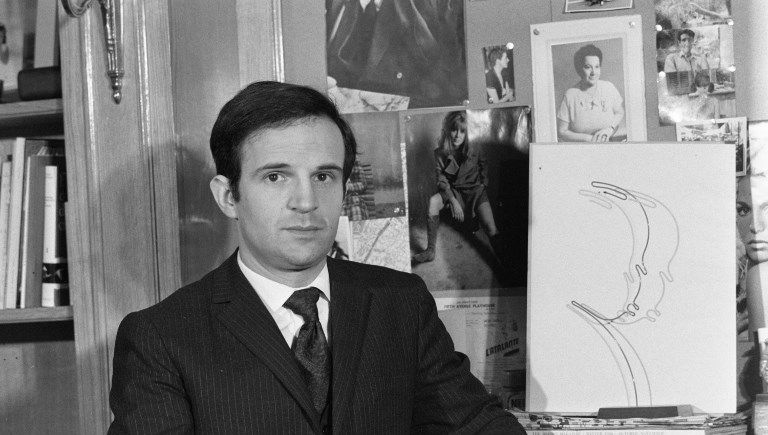

François Truffaut, Alfred Hitchcock, la Conversazione ininterrotta

il dialogo diretto e indiretto tra autori, sull’arte e attraverso l’arte

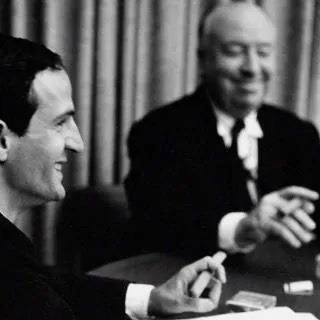

Il progetto di trarre uno spettacolo, dalla «conversazione sul cinema» più famosa al mondo, è nata insieme al più ampio progetto, che iniziammo a sviluppare agli albori dell’Editoria Elettronica, per creare al contempo un’Edizione Reticolare e un Sistema di Studio Reticolare relativi al lungo dialogo tra i due-autori studiosi, avvenuto non solo direttamente ma anche e soprattutto indirettamente attraverso una quantità di scritti e interviste su temi metodologici comuni.

Il progetto di trarre uno spettacolo, dalla «conversazione sul cinema» più famosa al mondo, è nata insieme al più ampio progetto, che iniziammo a sviluppare agli albori dell’Editoria Elettronica, per creare al contempo un’Edizione Reticolare e un Sistema di Studio Reticolare relativi al lungo dialogo tra i due-autori studiosi, avvenuto non solo direttamente ma anche e soprattutto indirettamente attraverso una quantità di scritti e interviste su temi metodologici comuni.

Nel nostro progetto dedicato alla «Conversazione Truffaut Hitchcock» escludemmo solo l’ipotesi di una mostra, perché i documenti che avevamo raccolto in anni di ricerche erano copie, soprattutto digitali, di quegli «originali» che di solito costituiscono la materia prima delle mostre stesse, dove vengono esposti come reperti unici e in tal modo giustificano la visita del pubblico, soprattutto di quello curioso e feticista che preferisce una mostra alla lettura di un libro sullo stesso argomento. Tuttavia una mostra multimediale potrà essere simulata, nella forma di visita guidata al Sistema di Studio Reticolare e alle risorse del nostro Archivio, nonché alla nostra Bibliomediateca Online dove inviteremo gli utenti a recarsi, per visionare, nella loro interezza, gli oggetti di studio più rari presi in esame dal Sistema.

Nel nostro progetto dedicato alla «Conversazione Truffaut Hitchcock» escludemmo solo l’ipotesi di una mostra, perché i documenti che avevamo raccolto in anni di ricerche erano copie, soprattutto digitali, di quegli «originali» che di solito costituiscono la materia prima delle mostre stesse, dove vengono esposti come reperti unici e in tal modo giustificano la visita del pubblico, soprattutto di quello curioso e feticista che preferisce una mostra alla lettura di un libro sullo stesso argomento. Tuttavia una mostra multimediale potrà essere simulata, nella forma di visita guidata al Sistema di Studio Reticolare e alle risorse del nostro Archivio, nonché alla nostra Bibliomediateca Online dove inviteremo gli utenti a recarsi, per visionare, nella loro interezza, gli oggetti di studio più rari presi in esame dal Sistema.

Invece, come per gli altri progetti dedicati ad autori e opere di grande interesse per i nostri studi, abbiamo pensato di «drammatizzare» ciò che abbiamo ricavato dallo studio del nostro oggetto – la Conversazione – per farne uno Spettacolo che possa promuovere –  o essere promosso da – il Sistema di Studio, così come questo valorizzerà l’Edizione Reticolare dell’opera saggistica e artistica dei due autori, trasformando il vasto archivio di risorse da noi raccolte per il progetto in un innovativo «Manuale di Studio della Narrazione Audiovisiva».

o essere promosso da – il Sistema di Studio, così come questo valorizzerà l’Edizione Reticolare dell’opera saggistica e artistica dei due autori, trasformando il vasto archivio di risorse da noi raccolte per il progetto in un innovativo «Manuale di Studio della Narrazione Audiovisiva».

Durante gli anni in cui abbiamo condotto Studi e Corsi sulla Conversazione, decidemmo di realizzare un libro cartaceo tradizionale che facesse scoprire – ai medesimi lettori del famoso «Libro-Intervista» e nello stesso modo in cui avevano fruito quel libro – quanto la Conversazione si estendesse al di là di quello straordinario «Capitolo».

Durante gli anni in cui abbiamo condotto Studi e Corsi sulla Conversazione, decidemmo di realizzare un libro cartaceo tradizionale che facesse scoprire – ai medesimi lettori del famoso «Libro-Intervista» e nello stesso modo in cui avevano fruito quel libro – quanto la Conversazione si estendesse al di là di quello straordinario «Capitolo».

Al contempo realizzammo alcuni Prototipi del Sistema Ipermediale per presentarlo in occasioni pubbliche internazionali e suscitare l’interesse di potenziali Partner a collaborare alla nostra impresa. Volevamo far conoscere l’iceberg sotto la punta di quell’intervista storica che, in forma di racconto lineare, era già stata tradotta in tante lingue ed era già stata letta da chiunque amasse il cinema, anche se i più la consideravano ancora una semplice chiacchierata tra due amici sulle rispettive posizioni riguardo al cinema, o, peggio, solo un’intervista al maestro inglese per promuovere la sua opera presso quella parte di pubblico che la sottovalutava e la evitava assimilandola a prodotti senza qualità della cultura di massa.

In parte raggiungemmo lo scopo, aumentando certamente l’interesse del pubblico per il rapporto tra i due autori. Invero riuscimmo anche a sconvolgere alcuni famosi editori, spaventati dall’idea che, per aiutarci a realizzare il nostro progetto avrebbero dovuto consorziarsi tra loro, e ancor più terrorizzati al pensiero di perdere il loro «pubblico analogico»

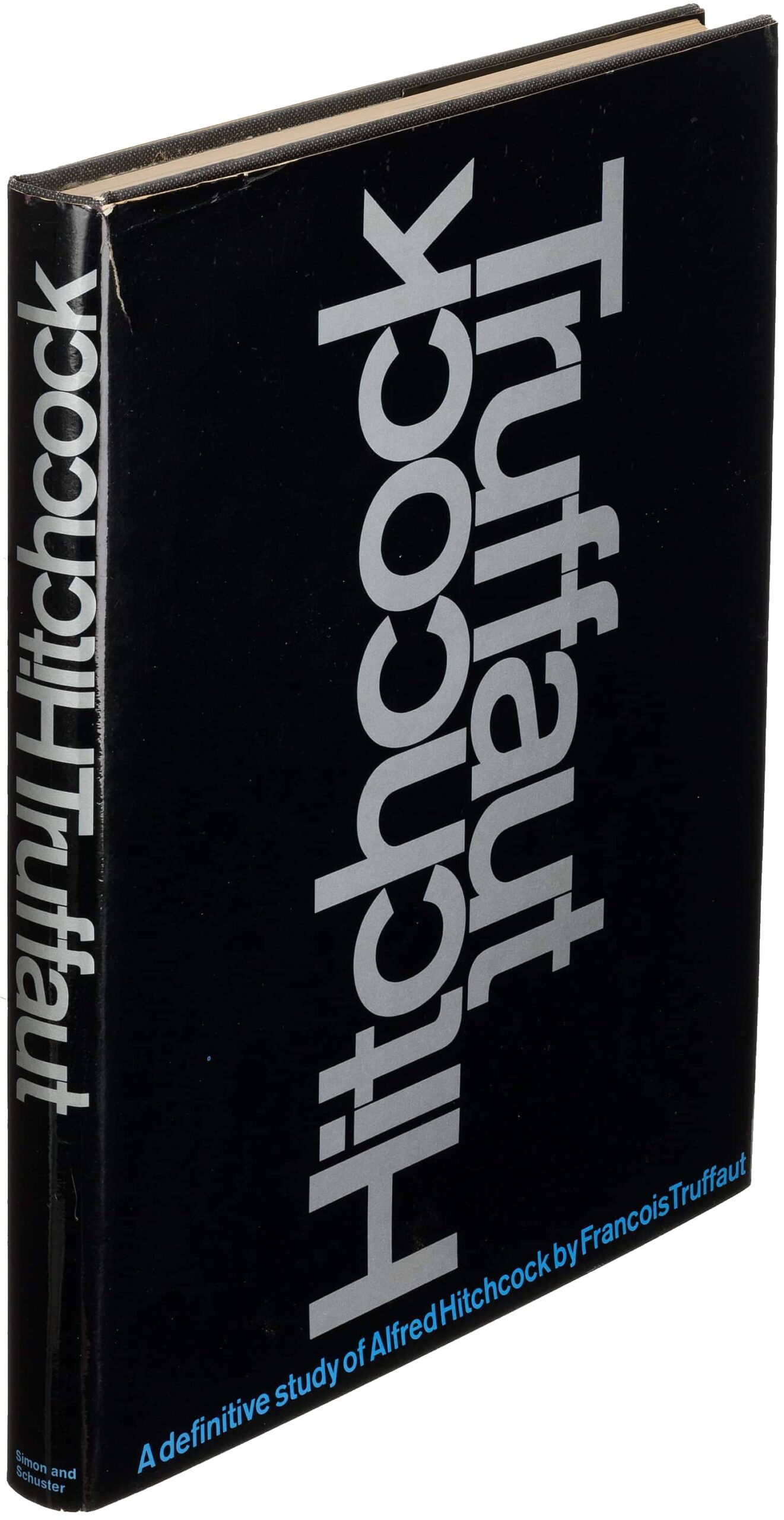

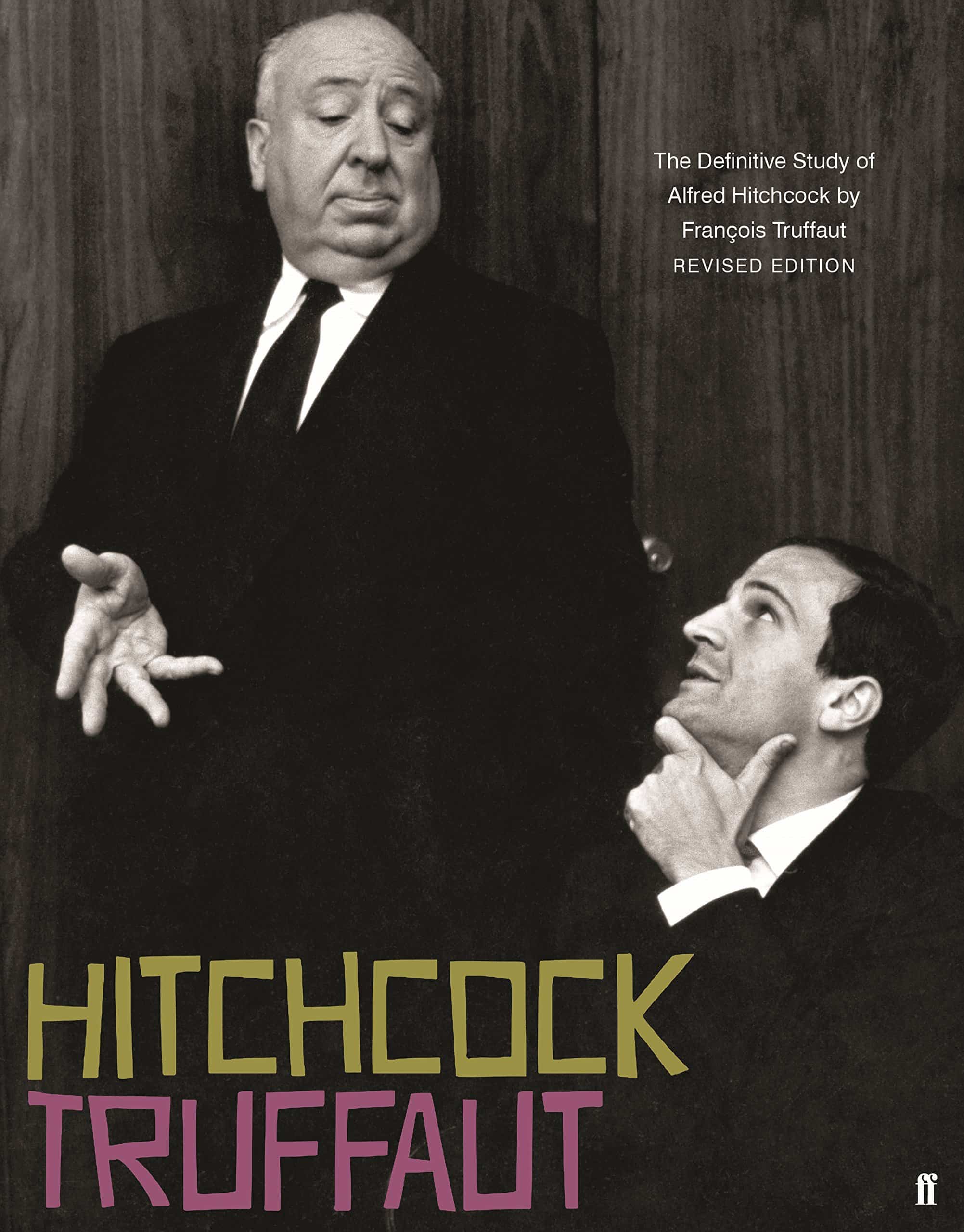

In parte raggiungemmo lo scopo, aumentando certamente l’interesse del pubblico per il rapporto tra i due autori. Invero riuscimmo anche a sconvolgere alcuni famosi editori, spaventati dall’idea che, per aiutarci a realizzare il nostro progetto avrebbero dovuto consorziarsi tra loro, e ancor più terrorizzati al pensiero di perdere il loro «pubblico analogico» offrendo una versione competitiva digitale e addirittura uno strumento di studio anch’esso digitale per studiarla. Tuttavia stimolammo in loro, senza volerlo, l’interesse, meramente economico, per una eventuale edizione multimediale del famoso libro, in cui avrebbero voluto sostituire, con clip dai film, i fotogrammi che avevano accompagnato l’edizione originale composta con colla e forbici dallo stesso Truffaut. Ma siccome valutarono che i guadagni non avrebbero giustificato lo sforzo, finirono per rinunciarvi.

offrendo una versione competitiva digitale e addirittura uno strumento di studio anch’esso digitale per studiarla. Tuttavia stimolammo in loro, senza volerlo, l’interesse, meramente economico, per una eventuale edizione multimediale del famoso libro, in cui avrebbero voluto sostituire, con clip dai film, i fotogrammi che avevano accompagnato l’edizione originale composta con colla e forbici dallo stesso Truffaut. Ma siccome valutarono che i guadagni non avrebbero giustificato lo sforzo, finirono per rinunciarvi.

Così almeno ora non ci ritroviamo a parlarvi dei veri vantaggi di una Edizione Reticolare e di un Sistema di Studio Reticolare mentre sul mercato viene offerta una ridicola edizione multimediale che aggiunga, a quella analogica curata da Truffaut, solo il vantaggio tecnico di non dover visionare a parte le sequenze dei film di cui i due autori parlano e che Truffaut già rappresentò adeguatamente impaginando i fotogrammi pertinenti con il testo letterario ricavato dalle registrazioni degli incontri.

Per quanto riguarda invece l’idea di trarre anche uno spettacolo, dalla Conversazione, questa inizialmente sembrò piacere ad alcuni produttori, finché scoprimmo che ne volevano fare il racconto scandaloso di una strana amicizia tra un vecchio regista di Hollywood e uno agli esordi della Nouvelle Vague francese.

Anni dopo ad altri produttori venne in mente di realizzare documentari, recite teatrali, e persino film con attori per parlare dell’attività dei due famosi registi fuori dai set, per raccogliere e divulgare aneddoti e testimonianze sulla vita dei due autori e i commenti di quei

Anni dopo ad altri produttori venne in mente di realizzare documentari, recite teatrali, e persino film con attori per parlare dell’attività dei due famosi registi fuori dai set, per raccogliere e divulgare aneddoti e testimonianze sulla vita dei due autori e i commenti di quei  registi contemporanei di successo che si consideravano loro eredi e allievi.

registi contemporanei di successo che si consideravano loro eredi e allievi.

Il risultato di queste operazioni, purtroppo realizzate con il supporto dei media pronti a rispolverare le vecchie polemiche, è prevedibilmente finito nel dimenticatoio dei luoghi comuni e delle notizie da rotocalco, perché – come è accaduto per le biografie scandalose scritte da giornalisti dietrologi a caccia di notizie, spacciatisi per studiosi dei due autori – ha spostato l’attenzione sulla loro vita privata, sui legami affettivi, sui problemi personali, e persino su presunte posizioni ideologiche che avrebbero reso i mondi dei autori non comunicanti tra loro. Paradossalmente queste operazioni hanno consolidato i pregiudizi della critica «militante» sulla Conversazione, ritenuta un’inutile tentativo di dialogo tra il cinema d’autore europeo e il cinema commerciale americano. E certamente non è stato d’aiuto, per il nostro Progetto, il rifiuto pregiudiziale di questi maître à penser – ascoltati e stimati dalla politica e dalle Istituzioni culturali – a conoscere, studiare e rappresentare il dialogo tra i due autori, giudicato addirittura, da uno di essi, “un dialogo tra sordi”.

Un altro sgradevole effetto collaterale prodotto da queste operazioni divulgative e liquidatorie è che qualcuno potrebbe dirci oggi che un il racconto della Conversazione è già stato messo in scena. Ora voi stessi potete constatare – vedendo ad esempio il film documentario dedicato alla Conversazione che trovate ancora facilmente in commercio o sui Network – che, a parte il titolo simile, quella operazione «riduttiva» e «didascalica» non ha nulla a che fare con il nostro progetto; piuttosto sembra avere molto a che fare con quei programmi di «intrattenimento» che riempiono i palinsesti dei Network – «servizi giornalistici», si sarebbe detto un tempo – che propinano allo spettatore onnivoro e vorace un po’

Un altro sgradevole effetto collaterale prodotto da queste operazioni divulgative e liquidatorie è che qualcuno potrebbe dirci oggi che un il racconto della Conversazione è già stato messo in scena. Ora voi stessi potete constatare – vedendo ad esempio il film documentario dedicato alla Conversazione che trovate ancora facilmente in commercio o sui Network – che, a parte il titolo simile, quella operazione «riduttiva» e «didascalica» non ha nulla a che fare con il nostro progetto; piuttosto sembra avere molto a che fare con quei programmi di «intrattenimento» che riempiono i palinsesti dei Network – «servizi giornalistici», si sarebbe detto un tempo – che propinano allo spettatore onnivoro e vorace un po’  di prevedibili luoghi comuni e banalità su ogni argomento, per illuderlo di aver capito quel che c’era da capire sullo scibile umano.

di prevedibili luoghi comuni e banalità su ogni argomento, per illuderlo di aver capito quel che c’era da capire sullo scibile umano.

D’altro canto una delle ragioni che ci ha spinto a considerare l’ipotesi di uno Spettacolo per suscitare un interesse non superficiale ed effimero riguardo la materia e la forma di quella straordinaria Conversazione, e indurre a studiarla seriamente, è stata la visione di uno spettacolo francese, in forma di oratorio, in cui un solo attore – che interpretava la parte di Truffaut – leggeva ad alta voce le lettere che scriveva ai suoi colleghi e amici, in risposta alle loro provocazioni e richieste, sempre lette ad alta voce. Il pubblico si  divertiva, grazie anche alla bravura del cantastorie, che aggiungeva piccole azioni espressive alla lettura, già di per sé molto espressiva, delle lettere sagaci e ironiche che riceveva e scriveva.

divertiva, grazie anche alla bravura del cantastorie, che aggiungeva piccole azioni espressive alla lettura, già di per sé molto espressiva, delle lettere sagaci e ironiche che riceveva e scriveva.

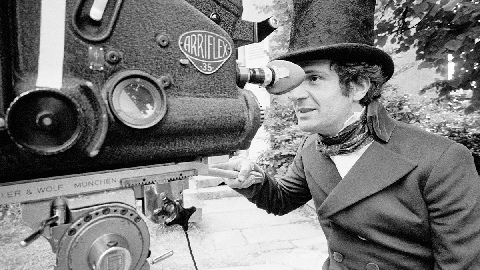

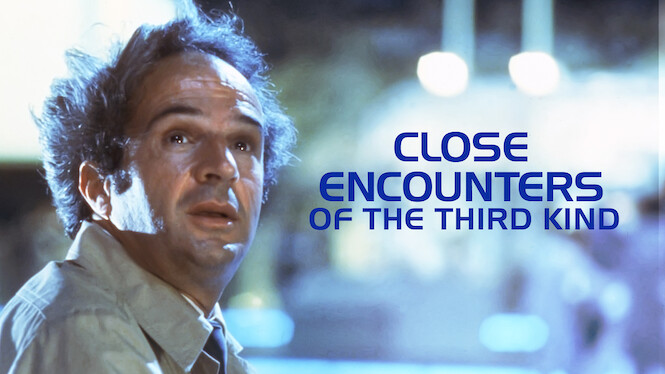

Di qui l’idea di sfruttare i due «autori» per fare di loro anche due «attori» dentro e fuori dai loro set, come loro stessi hanno voluto fare in vita per contribuire al successo della loro stessa opera. Volevamo valorizzare, nel caso di Truffaut, sia la sua interpretazione di «personaggio-autore» nei suoi film (e persino in un film di Spielberg di grande successo), sia la sua bellissima scrittura letteraria che si era  manifestata nei suoi scritti e nelle sue lettere oltre che nei copioni. Nel caso di Hitchcock volevamo valorizzare le parti attoriali che questo straordinario autore polivalente si era scritto e che recitava in perfetta continuità sul set e nella sua vita privata, da lui stesso resa spettacolarmente pubblica. Noi ammiravamo come, in questo modo, egli fosse riuscito a mantenere sempre vivo l’interesse del suo publico anche tra un suo film e l’altro, prestandosi a interpretare un personaggio che è diventato famoso per i suoi camei, per le sue introduzioni alle serie di telefilm prodotti o diretti dallo stesso Hitchcock, e per le divertenti interviste rilasciate a giornalisti complici e compiacenti.

manifestata nei suoi scritti e nelle sue lettere oltre che nei copioni. Nel caso di Hitchcock volevamo valorizzare le parti attoriali che questo straordinario autore polivalente si era scritto e che recitava in perfetta continuità sul set e nella sua vita privata, da lui stesso resa spettacolarmente pubblica. Noi ammiravamo come, in questo modo, egli fosse riuscito a mantenere sempre vivo l’interesse del suo publico anche tra un suo film e l’altro, prestandosi a interpretare un personaggio che è diventato famoso per i suoi camei, per le sue introduzioni alle serie di telefilm prodotti o diretti dallo stesso Hitchcock, e per le divertenti interviste rilasciate a giornalisti complici e compiacenti.

Il Progetto di Spettacolo che elaborammo per accompagnare il Sistema di Studio e l’Edizione Reticolare della Conversazione, nonostante fosse basato soprattutto sulla la drammatizzazione dei dialoghi letterari che Truffaut aveva condiviso con altri autori e in particolare con Hitchcock, era concepito come uno spettacolo a tutti gli effetti, pieno di suspense e di commedia proprio come lo avrebbero fatto i due autori se avessero deciso di mettere in scena ciò che per Truffaut stava a fatica nel Libro-Intervista, per quanto aggiornabile, e perciò doveva espandersi in qualcos’altro con continue riprese di quel dialogo senza fine.

Il Progetto di Spettacolo che elaborammo per accompagnare il Sistema di Studio e l’Edizione Reticolare della Conversazione, nonostante fosse basato soprattutto sulla la drammatizzazione dei dialoghi letterari che Truffaut aveva condiviso con altri autori e in particolare con Hitchcock, era concepito come uno spettacolo a tutti gli effetti, pieno di suspense e di commedia proprio come lo avrebbero fatto i due autori se avessero deciso di mettere in scena ciò che per Truffaut stava a fatica nel Libro-Intervista, per quanto aggiornabile, e perciò doveva espandersi in qualcos’altro con continue riprese di quel dialogo senza fine.

Il progetto finì per suscitare interesse in uno dei più importanti Teatri italiani, che volle metterlo in cartellone; ma rinunciò poi a portarlo sulla scena per ragioni economiche, dal momento che, per la parte principale – e unica in carne ed ossa sulla scena – avevamo chiesto di utilizzare un famoso, e per loro troppo costoso, attore di lingua francese, bravo e persino somigliante a François Truffaut, come Daniel Auteuil.

Il progetto finì per suscitare interesse in uno dei più importanti Teatri italiani, che volle metterlo in cartellone; ma rinunciò poi a portarlo sulla scena per ragioni economiche, dal momento che, per la parte principale – e unica in carne ed ossa sulla scena – avevamo chiesto di utilizzare un famoso, e per loro troppo costoso, attore di lingua francese, bravo e persino somigliante a François Truffaut, come Daniel Auteuil.

Il progetto completo dello Spettacolo è visibile – come tutte le articolazioni dei nostri progetti – solo ai nostri collaboratori e agli allievi della nostra Scuola di Narrazione, che possono apprezzarne e studiarne l’intreccio.

Il progetto completo dello Spettacolo è visibile – come tutte le articolazioni dei nostri progetti – solo ai nostri collaboratori e agli allievi della nostra Scuola di Narrazione, che possono apprezzarne e studiarne l’intreccio.

Il progetto nei nostri piani verrà finalmente realizzato quando rilasceremo il Sistema di Studio e daremo ai nostri archivi truffaut-hitchcockiani la forma di una Edizione Reticolare degli studi e dei progetti narrativi dei due grandi autori. Allora potremo offrire, anzitutto agli allievi della nostra Scuola, un degno strumento di studio della narrazione audiovisiva, accompagnato da una degna edizione, e persino da un’efficace rappresentazione scenica dello straordinario oggetto di studio, tanto complesso quanto interessante, costituito dalla Conversazione.

Contiamo ancora su un Partner istituzionale illuminato che, leggendo non solo il Progetto dello Spettacolo, ma anche il Progetto più generale, capisca l’importanza dell’operazione e voglia partecipare al successo che merita e che potrà avere anche sul piano internazionale. Tutto questo sarà più facile da ottenere quando il Sistema di Studio Reticolare e l’Edizione Reticolare potranno finalmente far conoscere, nella sua grandezza e complessità, quell’iceberg di cui è ancora visibile solo la punta, sottovalutata e trattata come una semplice storia di amicizia, da chi non ha mai compreso il progetto che Truffaut elaborò per convincere il suo oracolo a realizzare il primo e più complesso strumento di studio della narrazione artistica in forma audiovisiva.

Contiamo ancora su un Partner istituzionale illuminato che, leggendo non solo il Progetto dello Spettacolo, ma anche il Progetto più generale, capisca l’importanza dell’operazione e voglia partecipare al successo che merita e che potrà avere anche sul piano internazionale. Tutto questo sarà più facile da ottenere quando il Sistema di Studio Reticolare e l’Edizione Reticolare potranno finalmente far conoscere, nella sua grandezza e complessità, quell’iceberg di cui è ancora visibile solo la punta, sottovalutata e trattata come una semplice storia di amicizia, da chi non ha mai compreso il progetto che Truffaut elaborò per convincere il suo oracolo a realizzare il primo e più complesso strumento di studio della narrazione artistica in forma audiovisiva.

Il nostro Spettacolo rappresenta ipoteticamente, ma verosimilmente, la “cerimonia degli addii” di François Truffaut, lettore appassionato degli scritti dei grandi artisti alla fine dalla loro vita, dal momento in cui aveva appena perso l’amico e mastro Alfred Hitchcock, e si avviava lui stesso a una fine prematura, anticipata da improvvisi e gravi decadimenti fisici e dalla conseguente difficoltà a mettere in cantiere nuovi film.

Il nostro Spettacolo rappresenta ipoteticamente, ma verosimilmente, la “cerimonia degli addii” di François Truffaut, lettore appassionato degli scritti dei grandi artisti alla fine dalla loro vita, dal momento in cui aveva appena perso l’amico e mastro Alfred Hitchcock, e si avviava lui stesso a una fine prematura, anticipata da improvvisi e gravi decadimenti fisici e dalla conseguente difficoltà a mettere in cantiere nuovi film.

Nel nostro Progetto un autore che si definiva “un romanziere prestato al cinema” ci mette a parte dei ricordi, delle immaginazioni, dei sentimenti e delle intenzioni che hanno attraversato tutta la sua carriera artistica e il suo studio incessante del “Grande Segreto” dei maestri.

E dal momento che lo stesso Truffaut si definiva figlio di tanti autori, non solo cinematografici, che in vita si detestavano ma che “erano costretti a convivere in lui”, nel suo cinema e nelle sue riflessioni sull’arte narrativa, è a loro anzitutto, ai suoi amati maestri che il protagonista del nostro Spettacolo dedica i suoi pensieri, rileggendo parti del fitto epistolario condiviso con essi, e ripensando a film e a scambi di riflessioni sui film che lo hanno fatto sentire parte di un dialogo allargato, come invitato d’eccellenza alla corte dei “Maestri del Segreto Perduto”.

Il personaggio Truffaut protagonista dello Spettacolo appare provato e vicino alla fine dei suoi giorni mentre lo vediamo, fragile e insicuro, domandarsi se è stato un degno allievo ed erede dei suoi maestri, e se alcuni degli autori scomparsi – già dalla memoria collettiva, ma non dalla sua – sarebbero orgogliosi dei suoi film e della sua vasta riflessione metodologica su quella nuova arte che, insieme a lui, a meno di un secolo dalla nascita, sembra già arrivata al capolinea. Seguendo le sue riflessioni vediamo scorrere sequenze dei suoi film che si intrecciano con quelle dei suoi maestri, mostrandoci, eloquentemente, quanto e cosa egli abbia imparato da essi.

Il personaggio Truffaut protagonista dello Spettacolo appare provato e vicino alla fine dei suoi giorni mentre lo vediamo, fragile e insicuro, domandarsi se è stato un degno allievo ed erede dei suoi maestri, e se alcuni degli autori scomparsi – già dalla memoria collettiva, ma non dalla sua – sarebbero orgogliosi dei suoi film e della sua vasta riflessione metodologica su quella nuova arte che, insieme a lui, a meno di un secolo dalla nascita, sembra già arrivata al capolinea. Seguendo le sue riflessioni vediamo scorrere sequenze dei suoi film che si intrecciano con quelle dei suoi maestri, mostrandoci, eloquentemente, quanto e cosa egli abbia imparato da essi.

La parte più divertente dello spettacolo è proprio quella che costituisce il vero «dialogo tra sordi», cioè tra Truffaut artista a pieno titolo capace di portare nel suo cinema il meglio raggiunto da ogni forma d’arte, e quei cineasti e critici che non riuscivano a comprendere il senso delle sue operazioni e dei suoi interessi per il cinema del passato e per opere addirittura non cinematografiche, che esulavano dai loro interessi settoriali ed eminentemente ideologici.  Ad essi Truffaut dedica lettere e pagine taglienti, a cominciare da quelle che rivolge al falso amico Godard, da tanti forzatamente sempre accostato a Truffaut, nonostante la sua distanza da Truffaut fosse diventata con il tempo vera e propria ostilità riguardo al modo, non “sperimentale” e non “impegnato”, di Truffaut di intendere l’arte narrativa e di dare un senso al fare cinema.

Ad essi Truffaut dedica lettere e pagine taglienti, a cominciare da quelle che rivolge al falso amico Godard, da tanti forzatamente sempre accostato a Truffaut, nonostante la sua distanza da Truffaut fosse diventata con il tempo vera e propria ostilità riguardo al modo, non “sperimentale” e non “impegnato”, di Truffaut di intendere l’arte narrativa e di dare un senso al fare cinema.

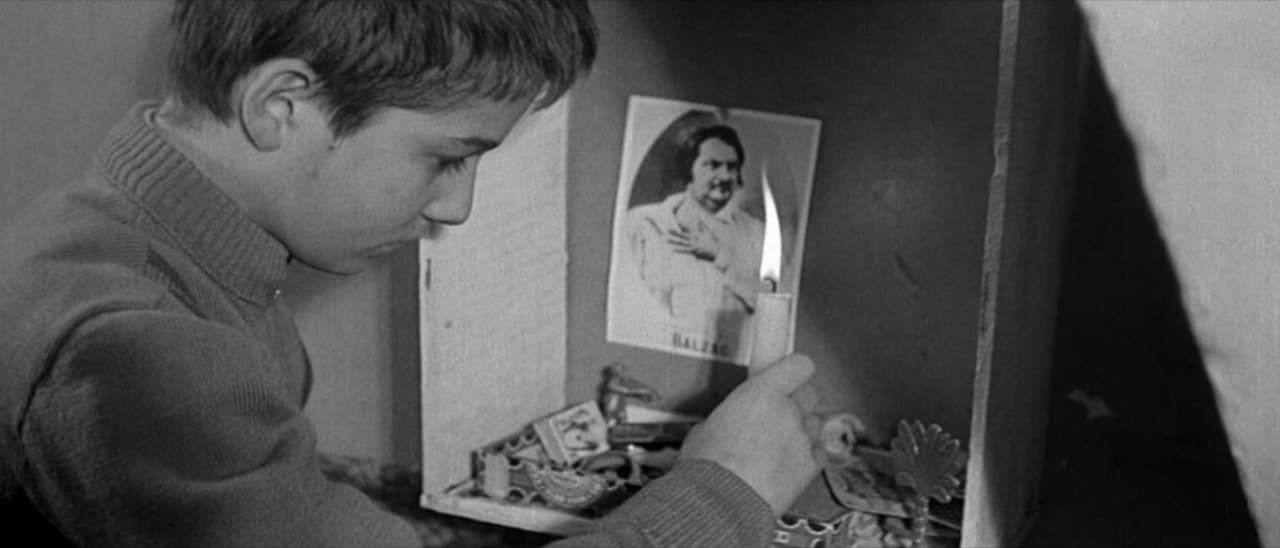

La parte più commovente dello spettacolo è la progressiva composizione della «camera verde» truffautiana, dell’«altare dei morti» dell’autore in cui egli stesso posiziona, uno ad uno, con foto e ricordi scritti e recitati, i ritratti privati, personali, intimi dei suoi amici, maestri e colleghi che hanno contribuito, con le loro collaborazioni, i loro stimoli, e i loro insegnamenti, a fare di lui un grande artista.

Tra di essi spicca il fantasma di Hitchcock, che nella messa in scena occupa una parte di rilievo. Ma anche ad altri, che per Truffaut sono stati importanti compagni di viaggio – Henri James, Honoré de Balzac, Henri-Pierre Roché, Ernst Lubitsch, Jean Renoir, Roberto Rossellini, André Bazin, Jean Cocteau, … –  egli dedica molte riflessioni ad alta voce, per accomiatarsi da loro prima di raggiungerli e di trovare anche lui una collocazione in quell’altare, dove attendiamo, fino alla fine dello spettacolo, di veder posizionare l’ultima candela per rappresentare, nel coro di fiammelle, anche lui, François Truffaut.

egli dedica molte riflessioni ad alta voce, per accomiatarsi da loro prima di raggiungerli e di trovare anche lui una collocazione in quell’altare, dove attendiamo, fino alla fine dello spettacolo, di veder posizionare l’ultima candela per rappresentare, nel coro di fiammelle, anche lui, François Truffaut.

Così Truffaut si fa nostro cantastorie per tutto lo spettacolo, leggendoci pagine memorabili dei suoi maestri amici e collaboratori diretti e indiretti, per argomentare le ragioni del suo amore per la loro opera e per il loro spirito. Egli estrae i loro ricordi da quei dossier – che noi stessi abbiamo avuto la fortuna di consultare nel suo Studio – dove riponeva ritagli di giornali, fotocopie di libri annotate, appunti. E accanto ad essi – proprio come nella realtà – trova posto sulla scena il vasto epistolario ordinato entro uno schedario fisico e ingombrante, e poi di fronte ad esso la biblioteca delle opere narrative e saggistiche da lui stesso annotate, e la videoteca dei film che hanno cambiato la sua vita, che hanno provocato la sua vocazione cinematografica.  Sulla scena ci sono tutte le preziose risorse che hanno accompagnato, con la loro lettura e visione, ogni nuovo progetto filmico o letterario di Truffaut, tutte disposte in modo che dall’una egli possa saltare all’altra, e, dalla disposizione architettonica, possa raccogliere stimoli, come fili invisibili che legano un’opera all’altra.

Sulla scena ci sono tutte le preziose risorse che hanno accompagnato, con la loro lettura e visione, ogni nuovo progetto filmico o letterario di Truffaut, tutte disposte in modo che dall’una egli possa saltare all’altra, e, dalla disposizione architettonica, possa raccogliere stimoli, come fili invisibili che legano un’opera all’altra.

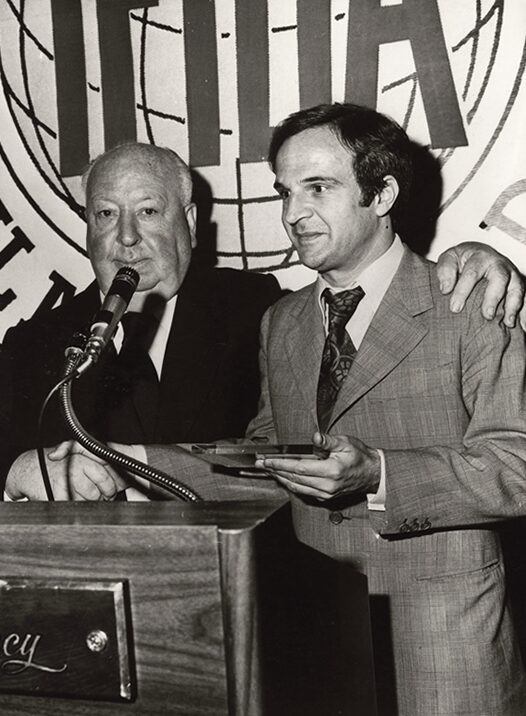

Inizialmente avevamo pensato di far entrare in scena alcuni personaggi che rappresentassero amici e amori dello stesso Truffaut, ma alla fine abbiamo preferito dedicare il palcoscenico al solo Truffaut, visitato solo dai fantasmi – cari e premurosi – dei suoi maestri e di quei collaboratori e amici che hanno condiviso con lui ricerche e progetti, a partire dal maestro dei maestri, Alfred Hitchcock, a cui Truffaut è appena andato a porgere l’ultimo saluto, come si vede da un video – vero – in cui egli entra in chiesa seguito da una corona di fiori composta con la nota silhouette del maestro

Le voci in audio, le immagini fotografiche e video degli interlocutori ideali e storici del grande regista francese accompagnano il protagonista, unico attore in carne ed ossa in scena, come se fossero i fantasmi di Scrooge ma in versione benevola, che vengono non a perseguitare ma a confortare e ad accompagnare lui stesso nell’ultimo viaggio, come scopriamo ad un certo punto del racconto da lui stesso narrato in prima persona.

Le voci in audio, le immagini fotografiche e video degli interlocutori ideali e storici del grande regista francese accompagnano il protagonista, unico attore in carne ed ossa in scena, come se fossero i fantasmi di Scrooge ma in versione benevola, che vengono non a perseguitare ma a confortare e ad accompagnare lui stesso nell’ultimo viaggio, come scopriamo ad un certo punto del racconto da lui stesso narrato in prima persona.

Poi, prima della fine dello spettacolo, il palcoscenico si svuota del tutto, e lo stesso Truffaut diventa un fantasma di cui possiamo ancora ascoltare la voce originale e osservare l’immagine, video o fotografica, proiettata sugli schermi dove abbiamo visto comparire, prima, i suoi interlocutori-fantasmi.

Gli schermi sono le pareti della stanza-studio in cui egli si muove per tutto l’atto unico, passando dal letto alla scrivania alla poltrona.

Gli schermi sono le pareti della stanza-studio in cui egli si muove per tutto l’atto unico, passando dal letto alla scrivania alla poltrona.

La sua immagine e la sua voce si uniscono ala fine dello spettacolo a quelle dei suoi cari, rappresentati anch’essi dalle foto e dalle candele dell’altare dei morti. Solo quest’ultimo oggetto, che illumina il buio del sala e del palcoscenico, rimane in scena a salutare il pubblico, chiamato a rendere omaggio a Truffaut e a tutti quei personaggi straordinari che ne hanno fatto uno degli artisti più amati del secolo scorso e uno dei pochi che, raccogliendo gli insegnamenti dei suoi maestri – e in particolare dell’«oracolo» Hitchcock – è stato capace, dopo di loro, di riuscire ancora a fare arte con il cinema.