La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

I nostri Servizi e Prodotti

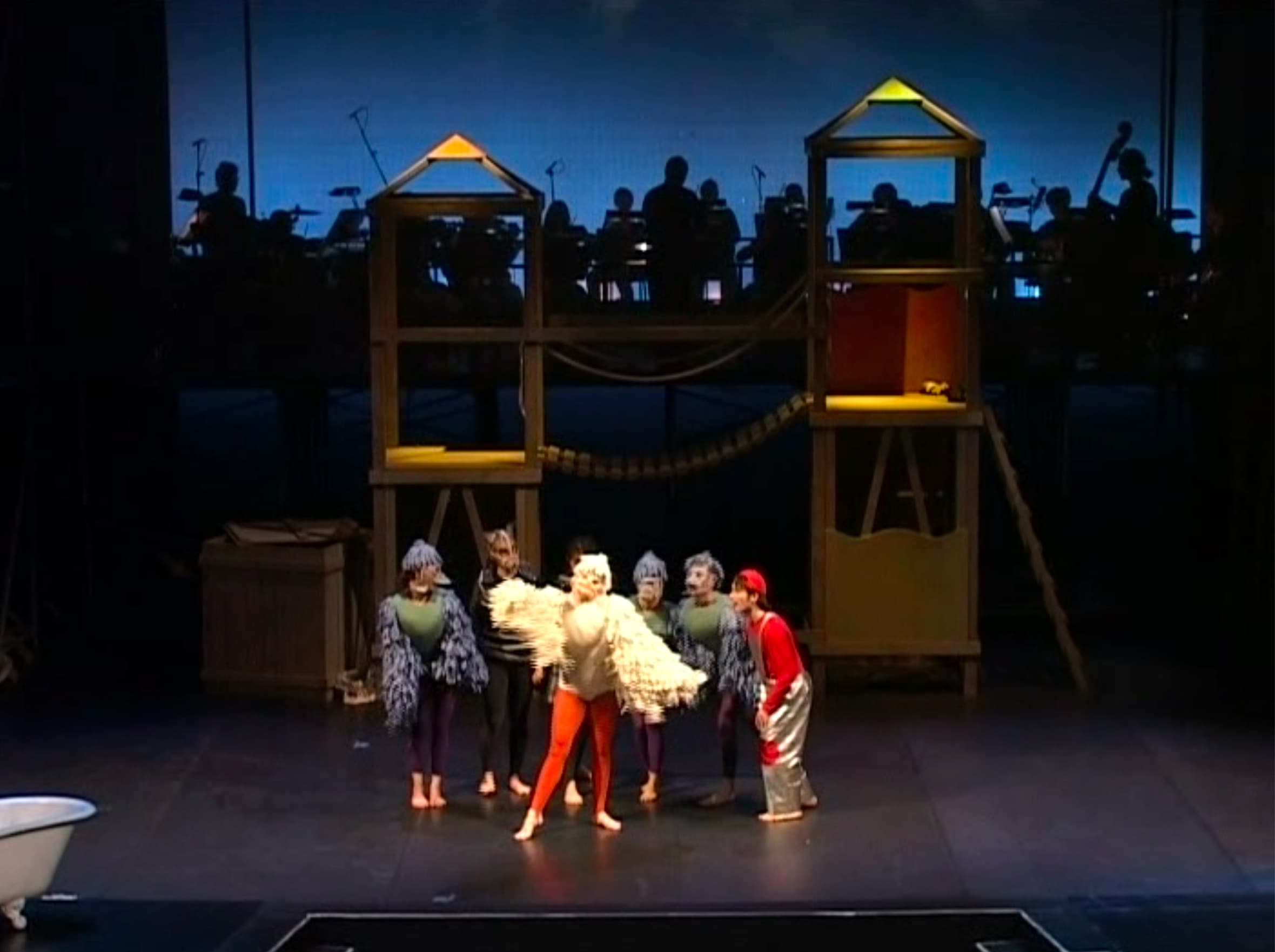

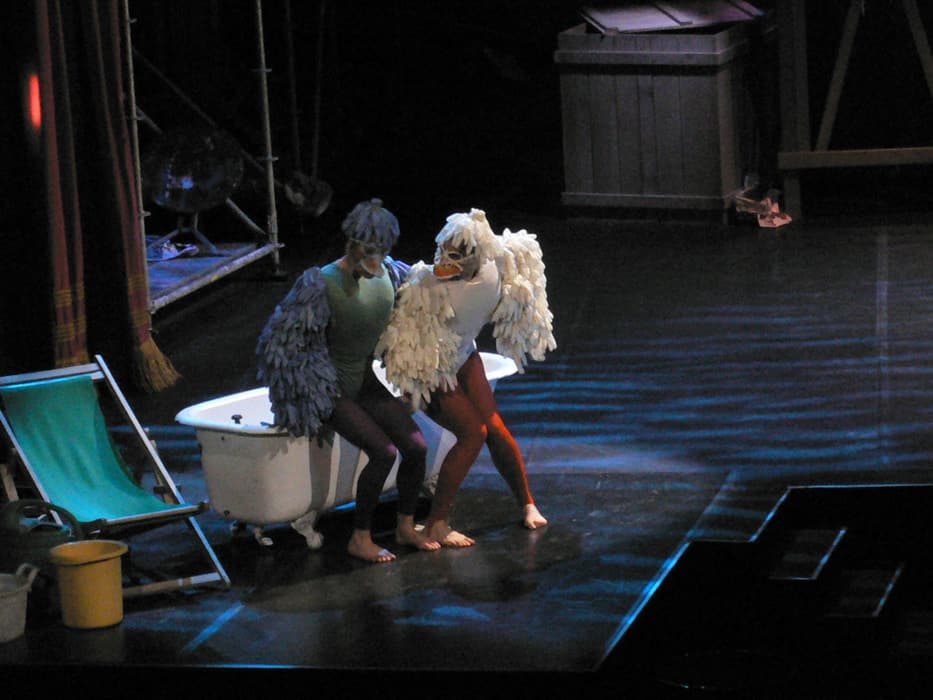

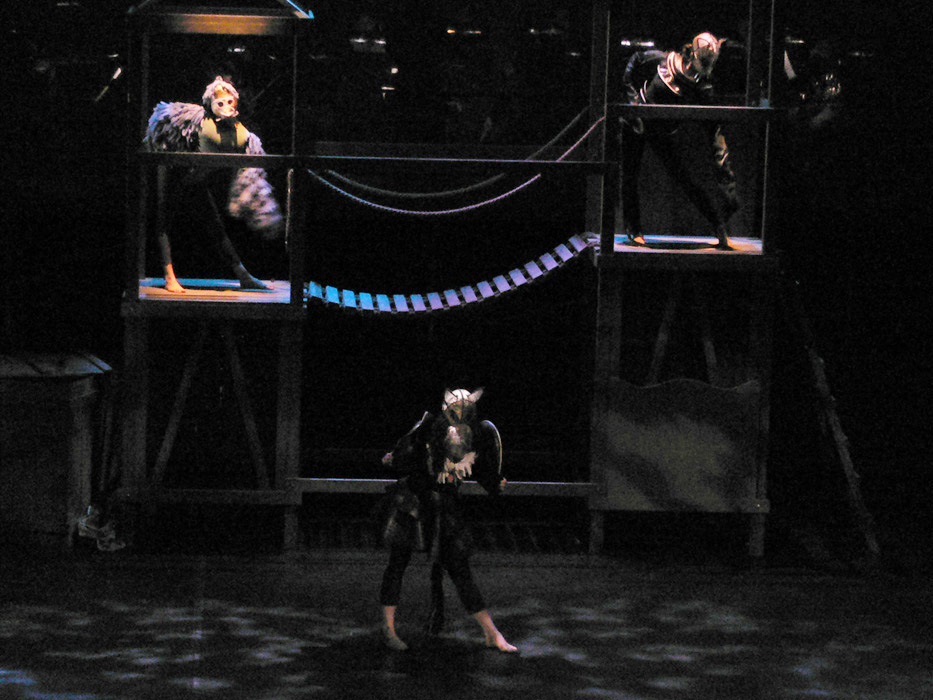

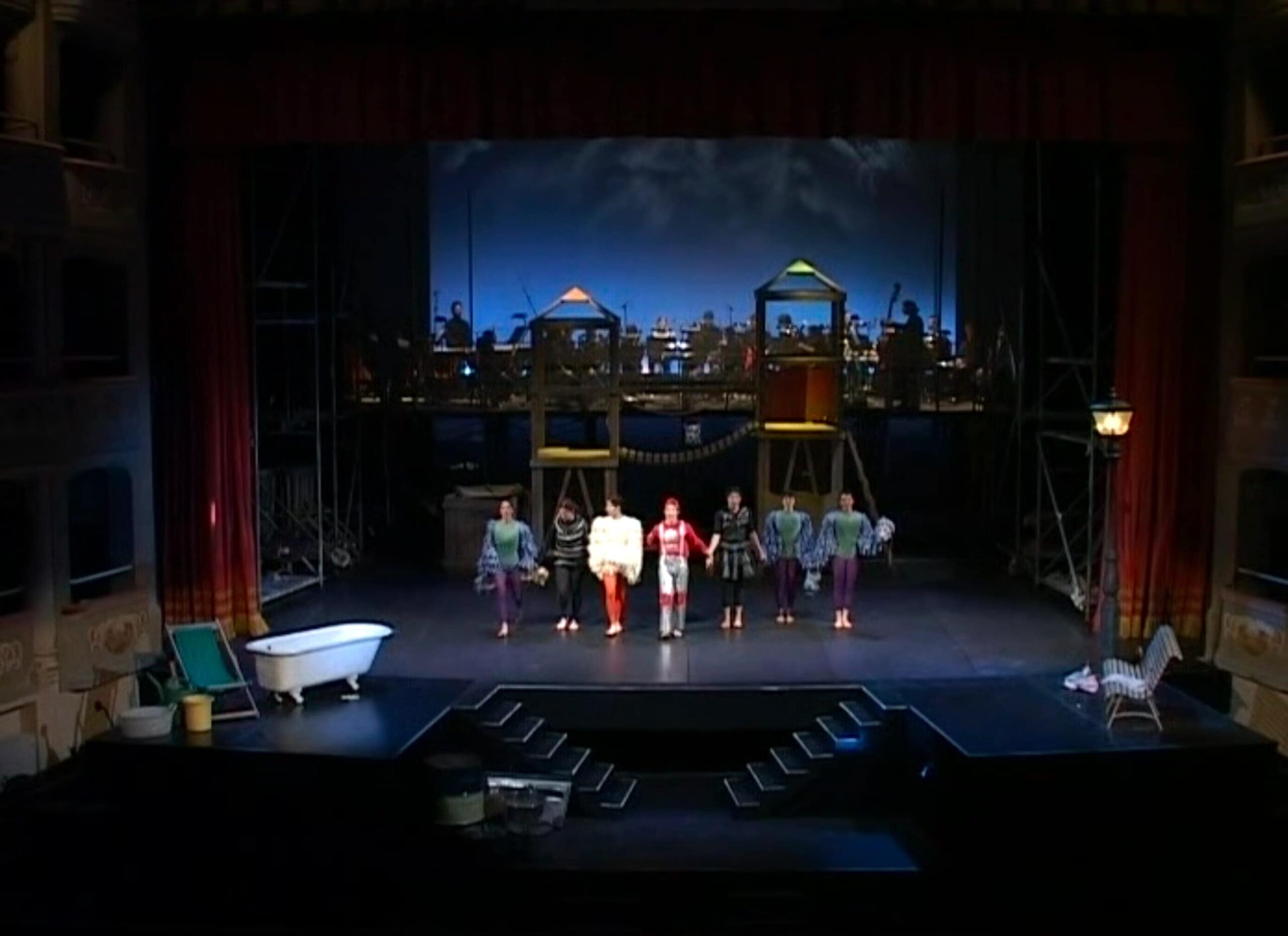

5. Gli Spettacoli Multimediali

Pierviolino e il lupo

Conoscete qualcuno che, per quanto giovanissimo, non abbia mai provato l’occasione/emozione di ascoltare il geniale “racconto musicale per bambini” (meglio la: “favola sinfonica”) Petja i volk di Sergej Prokof’ev? Ci si è divertiti davvero tutti (complici nonni, genitori o zii e oggi con classi multietniche sempre più gli insegnanti) a scoprire questa storia esemplarmente lineare e di argomento universale: parola e suono (vuoi alternati vuoi intrecciati in forma di teso ‘melologo’) narrano una vicenda con pochi e ben delineati personaggi umani e

Conoscete qualcuno che, per quanto giovanissimo, non abbia mai provato l’occasione/emozione di ascoltare il geniale “racconto musicale per bambini” (meglio la: “favola sinfonica”) Petja i volk di Sergej Prokof’ev? Ci si è divertiti davvero tutti (complici nonni, genitori o zii e oggi con classi multietniche sempre più gli insegnanti) a scoprire questa storia esemplarmente lineare e di argomento universale: parola e suono (vuoi alternati vuoi intrecciati in forma di teso ‘melologo’) narrano una vicenda con pochi e ben delineati personaggi umani e  animali in cui è facile immedesimarsi e che interagiscono da amici o nemici, mentre una varietà di timbri sonori ne sottolinea pensiero e azione rappresentando gli strumenti di un’orchestra pressoché completa (se tendete le orecchie, non mancano neppure tromba e trombone e, oltre ai timpani che sparano, una batteria di percussioni).

animali in cui è facile immedesimarsi e che interagiscono da amici o nemici, mentre una varietà di timbri sonori ne sottolinea pensiero e azione rappresentando gli strumenti di un’orchestra pressoché completa (se tendete le orecchie, non mancano neppure tromba e trombone e, oltre ai timpani che sparano, una batteria di percussioni).

L’Autore sia del testo che della musica (a garanzia di una ricercata integrazione espressiva), rendendo esplicito il fine educativo di tale lavoro sin dalla Prima rappresentazione (Mosca, Teatro Centrale per l’Infanzia, 2 maggio 1936) e già a luglio tornando a sperimentarne l’efficacia tra i Pionieri nella loro Casa Centrale, pensò subito (e prescrisse in partitura) che l’esecuzione dovesse obbligatoriamente essere preceduta da un’elencazione dei personaggi, degli strumenti e anche dei disegni ritmico-melodici (‘Temi’) loro associati. Ricorda lo stesso Prokof’ev :

«Prima dell’esecuzione questi diversi strumenti venivano presentati ai bambini e si facevano loro ascoltare i temi conduttori; durante l’esecuzione i bambini ascoltavano i temi ripetuti alcune volte e imparavano a riconoscere i vari strumenti dell’orchestra. Il testo veniva letto tra un brano e l’altro della musica, che era sproporzionatamente più lunga del testo stesso, ma per me la storia era importante solo come mezzo per indurre i bambini ad ascoltare la musica».

«Prima dell’esecuzione questi diversi strumenti venivano presentati ai bambini e si facevano loro ascoltare i temi conduttori; durante l’esecuzione i bambini ascoltavano i temi ripetuti alcune volte e imparavano a riconoscere i vari strumenti dell’orchestra. Il testo veniva letto tra un brano e l’altro della musica, che era sproporzionatamente più lunga del testo stesso, ma per me la storia era importante solo come mezzo per indurre i bambini ad ascoltare la musica».

Lo stesso Prokof’ev concepisce dunque il racconto come un modo appassionante per portare l’attenzione dei bambini verso gli strumenti e la musica, insegnando e divertendo insieme secondo quegli antichi insegnamenti che ogni buona azione educativa dovrebbe sempre tenere presente.

La prassi esecutiva di tale lavoro (che in Italia annoverò, tra i ‘Narratori’, attori del calibro di Ruggero Ruggeri, Sergio Tofano, Eduardo De Filippo, Tino Carraro, Polo Poli) ci abituò così a farcene un’idea come di un’opera sì preziosa e per certi versi unica, ma irrimediabilmente ‘monomediale’ e quasi “radiodrammatica’, viziata da uno schema formale troppo rigido e ancora, adottandone traduzioni “letterali”, da un testo verbale poco flessibile: paradossalmente “una noia”, come dichiarò schiettamente (e alquanto scoraggiato!) Lorenzo Arruga, pur con la sua abilità e competenza applicata alla stesura di libretti e adattamenti. E coerentemente con codesta visione, la “via di uscita” esecutiva, teatrale o meno, che egli sapeva indicarci consisteva nell’indispensabile ricorso a grandi “personaggi” (attori, cantanti, mattatori… come Sean Connery, Boris Karloff, Sting etc. cui affidare il ruolo-chiave di ‘conta/canta-storie’, in grado di calamitare l’attenzione con il loro istrionismo inventivo e la loro abilità improvvisatoria.

La prassi esecutiva di tale lavoro (che in Italia annoverò, tra i ‘Narratori’, attori del calibro di Ruggero Ruggeri, Sergio Tofano, Eduardo De Filippo, Tino Carraro, Polo Poli) ci abituò così a farcene un’idea come di un’opera sì preziosa e per certi versi unica, ma irrimediabilmente ‘monomediale’ e quasi “radiodrammatica’, viziata da uno schema formale troppo rigido e ancora, adottandone traduzioni “letterali”, da un testo verbale poco flessibile: paradossalmente “una noia”, come dichiarò schiettamente (e alquanto scoraggiato!) Lorenzo Arruga, pur con la sua abilità e competenza applicata alla stesura di libretti e adattamenti. E coerentemente con codesta visione, la “via di uscita” esecutiva, teatrale o meno, che egli sapeva indicarci consisteva nell’indispensabile ricorso a grandi “personaggi” (attori, cantanti, mattatori… come Sean Connery, Boris Karloff, Sting etc. cui affidare il ruolo-chiave di ‘conta/canta-storie’, in grado di calamitare l’attenzione con il loro istrionismo inventivo e la loro abilità improvvisatoria.

Entro la stessa scia interpretativa non si può non nominare anche l’irridente, parodistica lettura di Dario Fo del 1992 (negli anni di Storia italiana comunemente detti “di Tangentopoli”), in cui l’attore-giullare si divertì a raccontare la vicenda (utilizzando la musica meno che come colonna sonora: puro sottofondo all’eloquio…) collocandola in un degradato spazio urbano (tra rifiuti, pozza inquinata e lezzi maleodoranti) e colorandola di attualità politica (facile l’associazione tra assessori corrotti e lupi famelici); ne scaturisce una “nuova storia”, un “teatro di parola” che fa scorrere immagini e associazioni a ruota libera (con rilettura di situazioni, aggiunta di dettagli circensi, etc.) e che potrebbe prolungare all’infinito il suo gioco autogenerativo al punto che non ci si stupisce di incontrare una ‘Coda’ narrativa, in cui tra l’altro si spiazzano

Entro la stessa scia interpretativa non si può non nominare anche l’irridente, parodistica lettura di Dario Fo del 1992 (negli anni di Storia italiana comunemente detti “di Tangentopoli”), in cui l’attore-giullare si divertì a raccontare la vicenda (utilizzando la musica meno che come colonna sonora: puro sottofondo all’eloquio…) collocandola in un degradato spazio urbano (tra rifiuti, pozza inquinata e lezzi maleodoranti) e colorandola di attualità politica (facile l’associazione tra assessori corrotti e lupi famelici); ne scaturisce una “nuova storia”, un “teatro di parola” che fa scorrere immagini e associazioni a ruota libera (con rilettura di situazioni, aggiunta di dettagli circensi, etc.) e che potrebbe prolungare all’infinito il suo gioco autogenerativo al punto che non ci si stupisce di incontrare una ‘Coda’ narrativa, in cui tra l’altro si spiazzano  gli ascoltatori mediante un’astrusa ricombinazione di personaggi, strumenti e temi (le Guardie forestali liberano il lupo, il

gli ascoltatori mediante un’astrusa ricombinazione di personaggi, strumenti e temi (le Guardie forestali liberano il lupo, il  Nonno finisce allo zoo e poi in un pensionato, Pierino viene arrestato e i tre corni ne propongono il tema in vece degli Archi etc.).

Nonno finisce allo zoo e poi in un pensionato, Pierino viene arrestato e i tre corni ne propongono il tema in vece degli Archi etc.).

In definitiva non può essere accettabile la soluzione che un’opera nata anche come propedeutica infantile alla conoscenza degli strumenti musicali e dunque potenzialmente da utilizzare in modo diffuso come ausilio prezioso alla didattica, venga affidata da un lato ad esecuzioni rare e “di lusso” (per i cachet giustamente da riconoscere alle star), magari risparmiando sulle soluzioni sceniche e (per colmo di contraddizione!) annullando l’incontro diretto con gli strumenti occultati – ancora “radiofonici”! – in ‘buca’, dall’altro possa circolare esclusivamente riprodotta, su Cd o Dvd, senza l’emozionante esperienza “dal vivo”.

annullando l’incontro diretto con gli strumenti occultati – ancora “radiofonici”! – in ‘buca’, dall’altro possa circolare esclusivamente riprodotta, su Cd o Dvd, senza l’emozionante esperienza “dal vivo”.

Con il nostro spettacolo si è dunque deciso di imboccare una strada di ricerca diversa, rischiosa ma insieme più fedele alle intenzioni originarie di Prokof’ev, più innovativa come qualità e potenzialmente di maggiore resa artistica ed educativa (in relazione a un budget teatrale contenuto e ragionevole).

Già nel 1989 avevamo avuto modo di mostrare, come l’apparente semplicità (ma non povertà né casualità!) del testo verbale e teatrale di Pierino e il lupo fosse dovuta a una tutt’altro che semplice articolazione narrativa adeguata alla nitidezza espositiva: la graduale addizione dei personaggi, il procedere modulato per complicazioni e pathos progressivi alternati a “raffreddamenti”, il picco della “catastrofe annunciata”, lo ‘scioglimento’ provocato dai prodi, il lungo e ‘catartico’ corteo dei vincitori al termine… una fine ricchezza comunicativa assolutamente ben sfruttabile per l’educazione linguistica, comunicativa e narrativa (e persino per l’insegnamento delle lingue straniere…). In quell’occasione se ne invitava ad esaminare anche la dimensione teatrale (simulandola tramite soluzioni visive: disegni, modellini, libri pop up, ipotesi di scenografia, di figurini per costumi, costruzione di marionette, burattini, sagome etc. ma anche corporeo-pantomimiche, interagendo su basi registrate).

Già nel 1989 avevamo avuto modo di mostrare, come l’apparente semplicità (ma non povertà né casualità!) del testo verbale e teatrale di Pierino e il lupo fosse dovuta a una tutt’altro che semplice articolazione narrativa adeguata alla nitidezza espositiva: la graduale addizione dei personaggi, il procedere modulato per complicazioni e pathos progressivi alternati a “raffreddamenti”, il picco della “catastrofe annunciata”, lo ‘scioglimento’ provocato dai prodi, il lungo e ‘catartico’ corteo dei vincitori al termine… una fine ricchezza comunicativa assolutamente ben sfruttabile per l’educazione linguistica, comunicativa e narrativa (e persino per l’insegnamento delle lingue straniere…). In quell’occasione se ne invitava ad esaminare anche la dimensione teatrale (simulandola tramite soluzioni visive: disegni, modellini, libri pop up, ipotesi di scenografia, di figurini per costumi, costruzione di marionette, burattini, sagome etc. ma anche corporeo-pantomimiche, interagendo su basi registrate).

Nel creare questo spettacolo ci siamo limitati a riprendere quel filo lavorando su tre importanti questioni, rilevanti sul piano scenico ed economico: se fosse possibile semplificare i personaggi, se si potesse incrementare la durata portandola a tempi di una “normale” rappresentazione per ragazzi, se si potesse presentare strumenti e temi musicali in modo meno automatico e sbrigativo.

Quanto alla prima, abbiamo pensato di eliminare il ‘Narratore’ studiando come trasferirne la funzione al ‘Nonno’ che rievoca i fatti in flashback e quasi mai da testimone: ciò che sa lo ha appreso dallo stesso nipote sfuggitogli al controllo e ce lo riferisce impastato di  irritazione, ansia, fantasia e malcelati orgoglio, premura e persino innamoramento per “l’esploratore (lui!)”, che… in fondo gli assomiglia; ne è venuto fuori un ritratto teatrale “a tutto tondo”, dalle molte, e rapidamente cangianti, sfumature psicologiche ed emotive che possono solleticare le corde vocali e gestuali di qualsiasi vero attore (il medesimo testo è interpretabile facendo oscillare l’ago della bilancia interpretativa più sul realismo crudo o l’impaccio comico o il cronismo, gli “affetti” etc. a seconda dell’età del pubblico); nel contempo abbiamo eliminato i Cacciatori (davvero ‘comparse’: giungono quando tutto è finito e, se servono a festeggiare, tanto vale che lo facciano Orchestra e Pubblico, secondo gli stilemi delle culture extraeuropee…).

irritazione, ansia, fantasia e malcelati orgoglio, premura e persino innamoramento per “l’esploratore (lui!)”, che… in fondo gli assomiglia; ne è venuto fuori un ritratto teatrale “a tutto tondo”, dalle molte, e rapidamente cangianti, sfumature psicologiche ed emotive che possono solleticare le corde vocali e gestuali di qualsiasi vero attore (il medesimo testo è interpretabile facendo oscillare l’ago della bilancia interpretativa più sul realismo crudo o l’impaccio comico o il cronismo, gli “affetti” etc. a seconda dell’età del pubblico); nel contempo abbiamo eliminato i Cacciatori (davvero ‘comparse’: giungono quando tutto è finito e, se servono a festeggiare, tanto vale che lo facciano Orchestra e Pubblico, secondo gli stilemi delle culture extraeuropee…).

Quanto alla seconda e alla terza questione, abbiamo pensato di risolverle scrivendo una sorta di “performance per attore solo”, un monologo da rappresentarsi prima dell’apertura del sipario e in continuità con l’inizio dell’opera musicale. Dobbiamo la pulce creativa a un’affermazione encomiastica su Pierino e il lupo e il suo compositore (collaboratore per le musiche dei suoi film) che fece il grande regista russo Ejzenstein in un libro dedicato a Disney 7 : “In Sergej Sergeevic i timbri degli strumenti sono comicamente definiti mediante campi di rappresentatività di oggetti”. In tale Prologo dunque il ‘Nonno’, nell’accingersi a presentare la propria nevrotica e “speciale” giornata (“cinque in un anno”)  rende “surreale” non più se stesso ma la condizione in cui è precipitato, in bilico tra presente, passato e futuro, e nel suo zigzagante discorso allude a protagonisti, caratteri e metafore che offrono il destro di presentare strumenti e temi musicali in modo ironico ma altamente informativo, a contatto con gli spettatori che, per giunta, vengono ad un certo punto addestrati ad eseguire sequenze ritmicogestuali partecipative sopra il buffo e guardingo ‘tema’ associato ai ‘Cacciatori’ (non dovendo assolutamente risultare un ‘monologo’ ma un’azione multimediale si è abbondato in indicazioni ad uso registico rivolte ai singoli professori d’orchestra coinvolti nel gioco).

rende “surreale” non più se stesso ma la condizione in cui è precipitato, in bilico tra presente, passato e futuro, e nel suo zigzagante discorso allude a protagonisti, caratteri e metafore che offrono il destro di presentare strumenti e temi musicali in modo ironico ma altamente informativo, a contatto con gli spettatori che, per giunta, vengono ad un certo punto addestrati ad eseguire sequenze ritmicogestuali partecipative sopra il buffo e guardingo ‘tema’ associato ai ‘Cacciatori’ (non dovendo assolutamente risultare un ‘monologo’ ma un’azione multimediale si è abbondato in indicazioni ad uso registico rivolte ai singoli professori d’orchestra coinvolti nel gioco).