La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

I nostri Servizi e Prodotti

5. Gli Spettacoli Multimediali

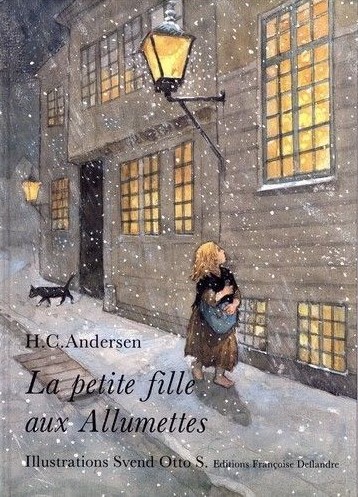

Miracoli e spiriti del Natale: Il canto di Natale e La piccola fiammiferaia

C’è una ragione intrinseca che lega tra loro due testi drammatici per l’infanzia – il Canto di Natale di Charles Dickens e La piccola fiammiferaia di Arthur Andersen – al di là delle palesi ragioni di ambientazione natalizia.

C’è una ragione intrinseca che lega tra loro due testi drammatici per l’infanzia – il Canto di Natale di Charles Dickens e La piccola fiammiferaia di Arthur Andersen – al di là delle palesi ragioni di ambientazione natalizia.

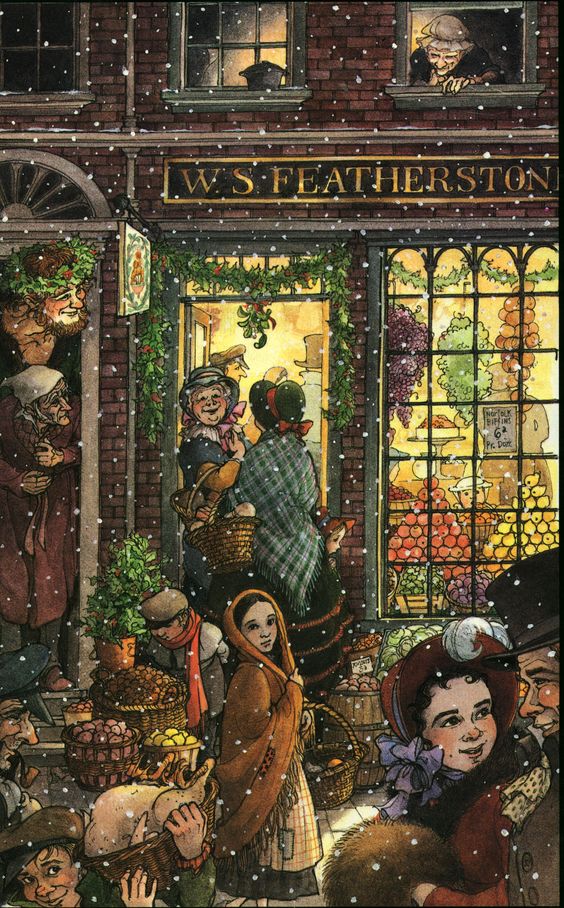

Nel testo di Dickens il vecchio Scrooge incontra, sulla strada tra la casa e l’ufficio, numerosi piccoli questuanti che egli si rifiuta di aiutare, lasciandoli al gelo e alla fame e al loro triste destino, mentre noi ci domandiamo quanti di quelli sopravviveranno alla notte più fredda dell’anno.

Nel testo di Dickens il vecchio Scrooge incontra, sulla strada tra la casa e l’ufficio, numerosi piccoli questuanti che egli si rifiuta di aiutare, lasciandoli al gelo e alla fame e al loro triste destino, mentre noi ci domandiamo quanti di quelli sopravviveranno alla notte più fredda dell’anno.

Nel testo di Andersen la piccola fiammiferaia prega invano i passanti – tra i quali immaginiamo si confonda anche Scrooge – di comperare uno dei suoi fiammiferi per consentirle di tornare a casa con qualche soldino e non essere picchiata da quei miserabili che – come i Thénardier del romanzo che Hugo ha dedicato a tutti “i miserabili” del mondo – la trattano in modo disumano e non si preoccupano se la sua fragile vita sia in pericolo.

Questo denominatore comune, questa radice di due diverse ramificazioni narrative, fa sì che i  destini dei protagonisti di due dei racconti più famosi rivolti all’infanzia, si sfiorino senza incrociarsi e svilupparsi nella reciproca interazione.

destini dei protagonisti di due dei racconti più famosi rivolti all’infanzia, si sfiorino senza incrociarsi e svilupparsi nella reciproca interazione.

Noi intendiamo mettere in scena, con un unico racconto a due voci parallele, la cronaca di una morte annunciata, quella della piccola fiammiferaia, insieme alla resurrezione dell’usuraio Scrooge da quel destino di perdizione a cui lui stesso si era condannato.

Saltando inesorabilmente da una scena all’altra, e mostrando come i due personaggi vivano le loro storie così vicini eppure ignorandosi reciprocamente, intendiamo far vivere ai nostri spettatori una doppia esperienza, di commedia e di tragedia, cosicché, quando in conclusione Scrooge si trasforma in un potenziale eroe capace di salvare tanti bimbi – sottraendoli alla loro sfortunata condizione, di piccoli lavoratori sfruttati senza pietà e di mendicanti senza speranze – la sua trasformazione appaia agli spettatori giunta «troppo tardi», per salvare anche la piccola protagonista del racconto di Andersen.

Saltando inesorabilmente da una scena all’altra, e mostrando come i due personaggi vivano le loro storie così vicini eppure ignorandosi reciprocamente, intendiamo far vivere ai nostri spettatori una doppia esperienza, di commedia e di tragedia, cosicché, quando in conclusione Scrooge si trasforma in un potenziale eroe capace di salvare tanti bimbi – sottraendoli alla loro sfortunata condizione, di piccoli lavoratori sfruttati senza pietà e di mendicanti senza speranze – la sua trasformazione appaia agli spettatori giunta «troppo tardi», per salvare anche la piccola protagonista del racconto di Andersen.

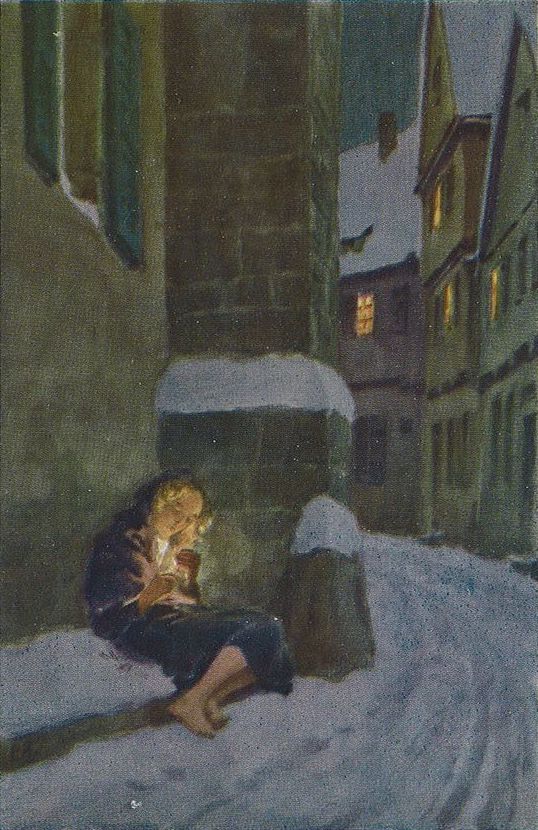

Questa, nel frattempo, mentre lui cambiava, è già morta di freddo e si è trasformata in un angelo. Solo il suo piccolo corpo rattrappito e congelato è rimasto sulla strada a vergogna di chi non ha fatto nulla per  aiutarla, di chi ha finto di non notarla e si è persino lamentato della presenza di troppi cenciosi questuanti sulle vie addobbate dei bei negozi. Ella, come puro e innocente spirito, costretta ad abbandonare prematuramente il suo corpicino, ha potuto finalmente e meritatamente raggiungere la cara nonna da cui ha imparato l’amore anziché l’odio verso quello stesso mondo che l’ha ridotta in schiavitù e che ne ignora cinicamente la sorte.

aiutarla, di chi ha finto di non notarla e si è persino lamentato della presenza di troppi cenciosi questuanti sulle vie addobbate dei bei negozi. Ella, come puro e innocente spirito, costretta ad abbandonare prematuramente il suo corpicino, ha potuto finalmente e meritatamente raggiungere la cara nonna da cui ha imparato l’amore anziché l’odio verso quello stesso mondo che l’ha ridotta in schiavitù e che ne ignora cinicamente la sorte.

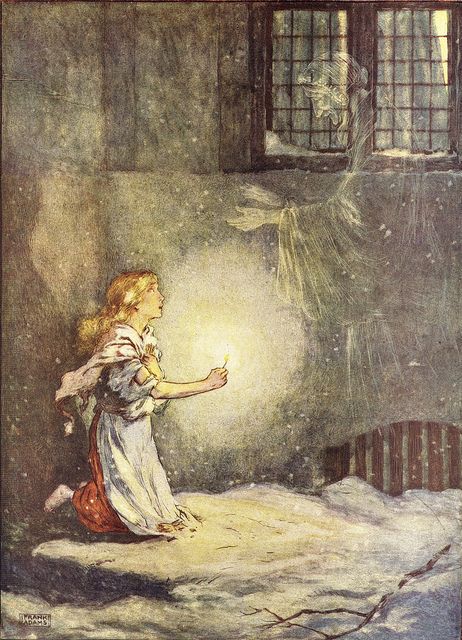

Entrambi i racconti esplorano e rappresentano diversi aspetti della dimensione narrativa onirica, attraverso la quale i protagonisti affrontano i cambiamenti interiori che consentono loro di meritare il destino che gli autori hanno preparato con cura, per far accettare a loro e a noi, scena dopo scena, la magia in un caso, il miracolo dall’altro, e dare così un degno epilogo ai due racconti.

Entrambi i racconti esplorano e rappresentano diversi aspetti della dimensione narrativa onirica, attraverso la quale i protagonisti affrontano i cambiamenti interiori che consentono loro di meritare il destino che gli autori hanno preparato con cura, per far accettare a loro e a noi, scena dopo scena, la magia in un caso, il miracolo dall’altro, e dare così un degno epilogo ai due racconti.

Se in Canto di Natale la soluzione onirica consente di ammirare il gioco dei possibili narrativi con salti non solo «analettici» e «prolettici» tra passato e futuro ma anche verso ipotetiche realtà  parallele di storie non attuate ma attuabili, in La piccola fiammiferaia consente di introdurre la fiaba nel realismo gelido del medesimo mondo disumano in cui si muove Scrooge, presentandola come modello idealistico ispiratore de «la vita come vorremmo che fosse»; un’illusione o un miracolo che, irrompendo ne «la vita come è», fa apparire quest’ultima inaccettabile, povera di sentimenti e incapace di esprimerli.

parallele di storie non attuate ma attuabili, in La piccola fiammiferaia consente di introdurre la fiaba nel realismo gelido del medesimo mondo disumano in cui si muove Scrooge, presentandola come modello idealistico ispiratore de «la vita come vorremmo che fosse»; un’illusione o un miracolo che, irrompendo ne «la vita come è», fa apparire quest’ultima inaccettabile, povera di sentimenti e incapace di esprimerli.

A livello «metanarrativo» spetta al nostro cantastorie far notare agli spettatori come Il Canto di Natale sia diventato il modello archetipico per racconti di viaggi straordinari e fantastici, verosimili ma pur sempre incredibili, nel passato e nel futuro, per esplorazioni, con la memoria elaborativa, di realtà possibili e di ipotesi irrealizzate.

A livello «metanarrativo» spetta al nostro cantastorie far notare agli spettatori come Il Canto di Natale sia diventato il modello archetipico per racconti di viaggi straordinari e fantastici, verosimili ma pur sempre incredibili, nel passato e nel futuro, per esplorazioni, con la memoria elaborativa, di realtà possibili e di ipotesi irrealizzate.

È grazie al piccolo capolavoro di Dickens che possiamo apprezzare le riscritture magiche della realtà e i sogni ad occhi aperti nei racconti cinematografici di Frank Capra e di Kriszotf Kieslowski, ed è sempre grazie ad esso che possiamo divertirci seguendo le acrobazie spazio-temporali della serie cinematografica dedicata a Ritorno al futuro.

Allo stesso modo La piccola fiammiferaia può essere considerata il modello archetipico per quella narrazione che invita a trovare conforto nell’arte, in quell’evasione salvifica dalla realtà quando questa diventa insopportabile e inaccettabile per un animo puro e innocente; e allora la piccola protagonista incontra idealmente i protagonisti del Peter Ibbetson di George Du Maurier, de Il Vagabondo delle stelle di Jack London, de Il Labirinto del Fauno di Guillermo del Toro.

Allo stesso modo La piccola fiammiferaia può essere considerata il modello archetipico per quella narrazione che invita a trovare conforto nell’arte, in quell’evasione salvifica dalla realtà quando questa diventa insopportabile e inaccettabile per un animo puro e innocente; e allora la piccola protagonista incontra idealmente i protagonisti del Peter Ibbetson di George Du Maurier, de Il Vagabondo delle stelle di Jack London, de Il Labirinto del Fauno di Guillermo del Toro.

Questa fondamentale dimensione del sogno è rappresentata nello spettacolo dalle sequenze con cui due maestri del cinema hanno visualizzato l’invisibile mettendo in scena rispettivamente Canto di Natale (Scrooge, di Brian Desmond Hurst, nel 1951) e La piccola fiammiferaia (La Petite marchande d’allumettes, di Jean Renoir, nel 1928). I due film, entrambi in bianco e nero, sono probabilmente sconosciuti al pubblico, anzitutto perché sono stati dimenticati dagli stessi distributori di opere cinematografiche, che continuano a sottovalutare la bellezza immortale dei classici.

sono probabilmente sconosciuti al pubblico, anzitutto perché sono stati dimenticati dagli stessi distributori di opere cinematografiche, che continuano a sottovalutare la bellezza immortale dei classici.

Attraverso quei sogni a occhi aperti e filmati, che lo spettatore del nostro spettacolo può vivere insieme ai protagonisti delle due storie, il racconto multimediale passa dalla narrazione orale del cantastorie a quella audiovisiva dei due registi, rompendo, con la musicalità delle immagini in movimento, il silenzio che circonda i protagonisti stessi dei due racconti.

La messa in scena di entrambi gli episodi è infatti pensata come un oratorio per un solo personaggio, che vive solitario la sua via crucis dialogando con personaggi immaginari – o meglio immaginati – di cui lo spettatore può ricavare indirettamente le parole attraverso le azioni e le reazioni dei protagonisti delle due storie che interagiscono con loro.

La messa in scena di entrambi gli episodi è infatti pensata come un oratorio per un solo personaggio, che vive solitario la sua via crucis dialogando con personaggi immaginari – o meglio immaginati – di cui lo spettatore può ricavare indirettamente le parole attraverso le azioni e le reazioni dei protagonisti delle due storie che interagiscono con loro.

Scrooge è solo come lo è la piccola fiammiferaia. Scrooge è circondato da persone che lo disprezzano tanto quanto lui disprezza loro. La piccola fiammiferaia è ignorata dai suoi interlocutori mentre tenta invano di attirare la loro attenzione. Ed entrambi da soli devono affrontare gli incubi e i sogni ad occhi aperti di una trasformazione tanto difficile da vivere e da accettare quanto sorprendente per i suoi esiti.

Il pubblico dei piccoli e grandi spettatori del nostro spettacolo deve essere indotto dallo spettacolo stesso a pensare che quei due destini avrebbero potuto incontrarsi, incrociarsi e risolversi a vicenda; e deve soffrire e gioire, come in un film di Chaplin o di Capra, seguendo e osservando attentamente i loro destini e sperando invano che si incrocino.

Il pubblico dei piccoli e grandi spettatori del nostro spettacolo deve essere indotto dallo spettacolo stesso a pensare che quei due destini avrebbero potuto incontrarsi, incrociarsi e risolversi a vicenda; e deve soffrire e gioire, come in un film di Chaplin o di Capra, seguendo e osservando attentamente i loro destini e sperando invano che si incrocino.

In questo senso i due racconti finiscono per diventare nel nostro spettacolo due sviluppi complementari di una stessa situazione iniziale; di conseguenza lo spettatore finisce per accettare le storie dei due protagonisti come varianti e sviluppi possibili di un unico racconto; due percorsi nello stesso labirinto narrativo dove ulteriori storie – come quella de Il piccolo spazzacamino – potrebbero intrecciarsi per essere raccontate, insieme a tante altre storie di Natale, al medesimo pubblico ansioso di conoscere il destino di altri piccoli e grandi eroi.