La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

I nostri Servizi e Prodotti

5. Gli Spettacoli Multimediali

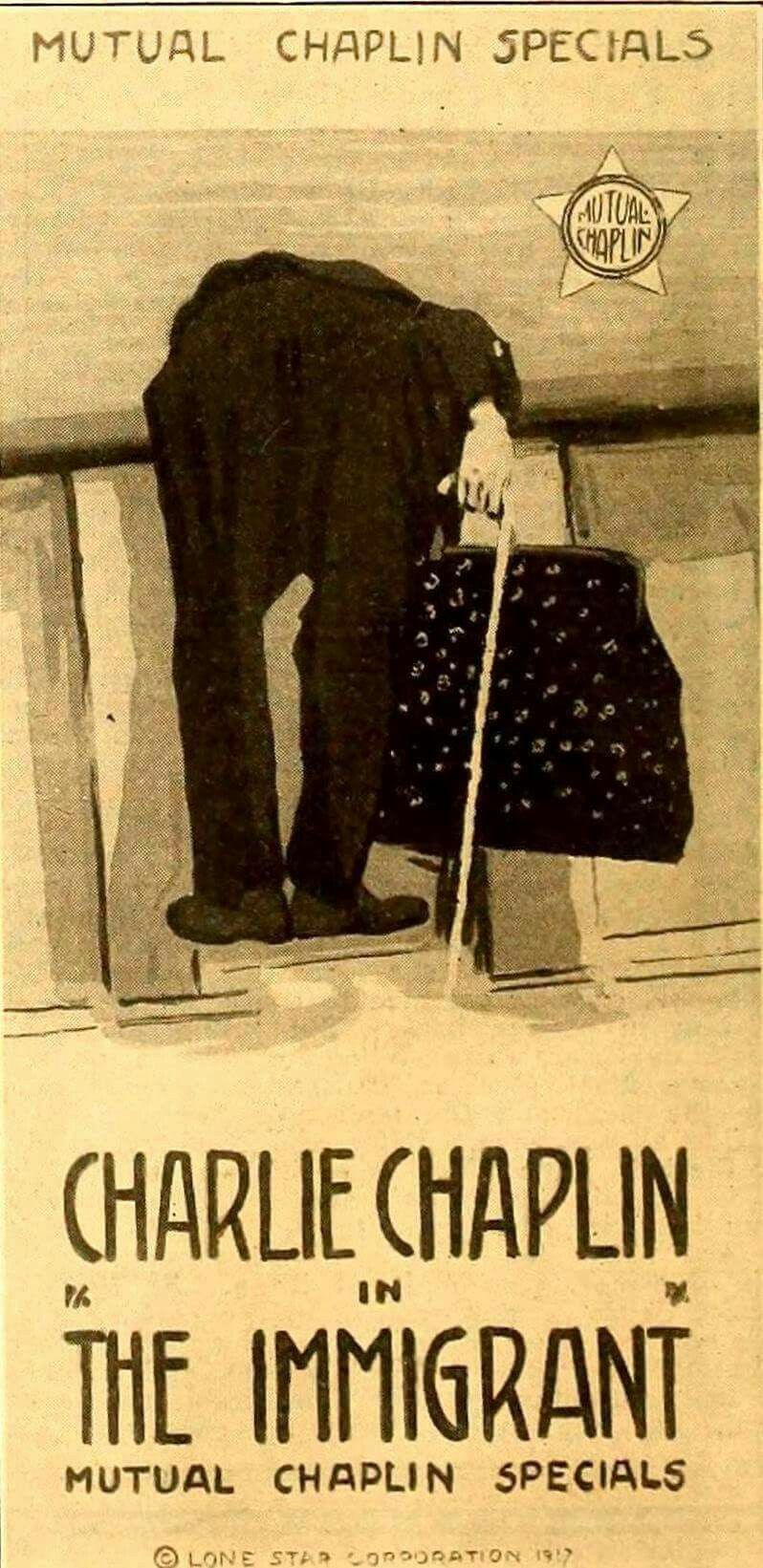

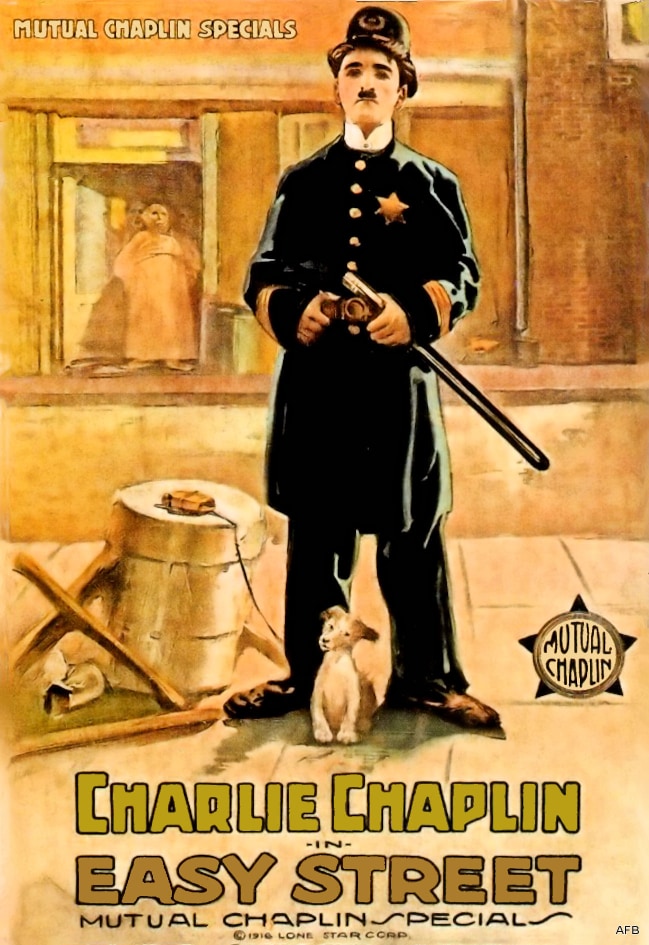

Il Vagabondo – La serie

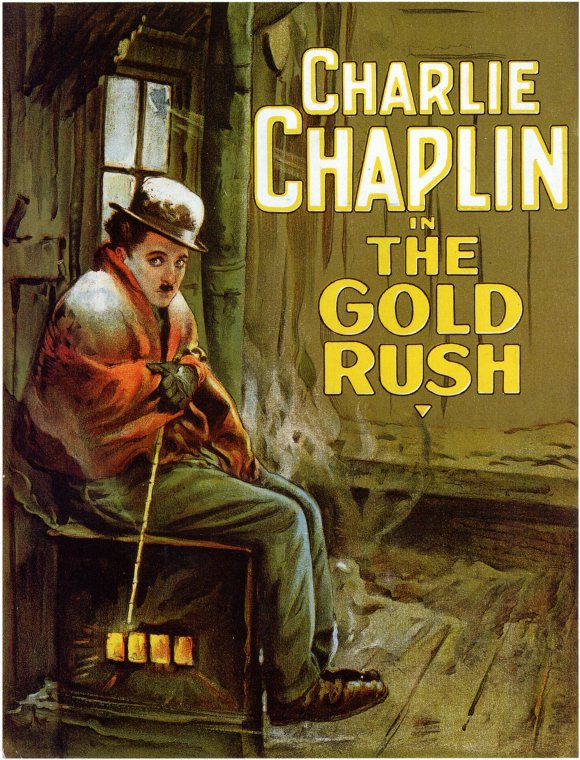

La saga dell’omino più famoso al mondo creata da Charlie Chaplin

Il progetto nasce come sviluppo di un’idea implicita nell’intera opera chapliniana, se si eccettuano quei pochi film in cui Charlie Chaplin non veste né materialmente né idealmente i panni del personaggio – il “vagabondo” – da lui stesso creato.

Il progetto nasce come sviluppo di un’idea implicita nell’intera opera chapliniana, se si eccettuano quei pochi film in cui Charlie Chaplin non veste né materialmente né idealmente i panni del personaggio – il “vagabondo” – da lui stesso creato.

Ogni film a sua firma, a partire dai cortometraggi, aggiunge infatti un nuovo tassello al mosaico che, nel suo insieme, compone la «Saga del vagabondo». Ma dal momento che la cronologia di produzione della sua opera non segue la cronologia della saga, questa risulta difficile da cogliere e comprendere da parte di chi, ingenuamente, confonde l’una con l’altra.

Ogni film a sua firma, a partire dai cortometraggi, aggiunge infatti un nuovo tassello al mosaico che, nel suo insieme, compone la «Saga del vagabondo». Ma dal momento che la cronologia di produzione della sua opera non segue la cronologia della saga, questa risulta difficile da cogliere e comprendere da parte di chi, ingenuamente, confonde l’una con l’altra.

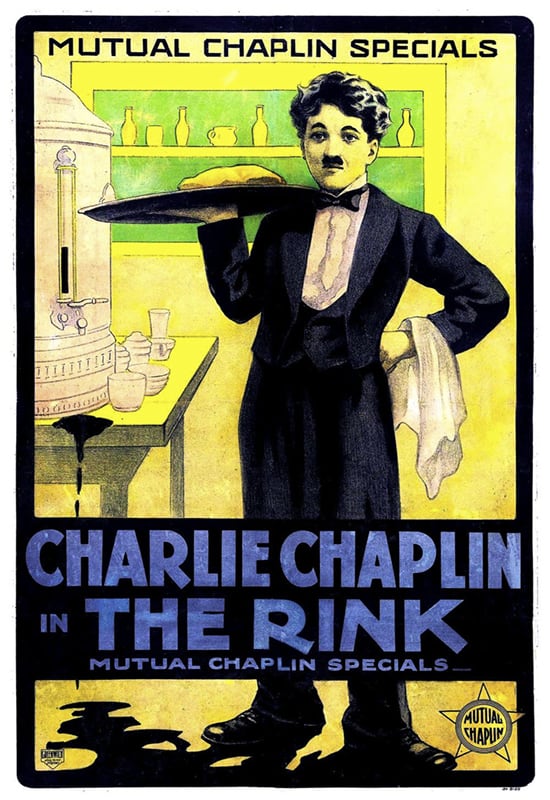

Inoltre ogni suo film, presentandosi come una nuova avventura del medesimo personaggio, ed essendo perfettamente fruibile nell’indipendenza dagli altri, non impedisce che gli spettatori, e non di meno i critici ingenui, traggano la conclusione che non vi sia alcuna relazione, oltre la più ovvia, tra di essi.

Il senso comune, per il quale se un testo è autonomo non può essere correlato e complementare ad altri, impedisce di vedere in ognuno di essi un «capitolo» di un’opera più vasta che si articola in una molteplicità di episodi e che avrebbe potuto crescere ancora se l’autore non avesse deciso di non continuare ad «espanderla».

Questo vuol dire non che la sua opera – proprio in quanto «saga» – non abbia un «inizio» e una «fine», ma che tra di essi vi è una quantità di «episodi» che espandono in varie direzioni l’universo del suo protagonista e aiutano a comprenderne il «carattere», tutt’altro che stereotipato, che si rivela e si trasforma in parte durante la saga stessa per potergli regalare un meritato e sofferto lieto fine.

Questo vuol dire non che la sua opera – proprio in quanto «saga» – non abbia un «inizio» e una «fine», ma che tra di essi vi è una quantità di «episodi» che espandono in varie direzioni l’universo del suo protagonista e aiutano a comprenderne il «carattere», tutt’altro che stereotipato, che si rivela e si trasforma in parte durante la saga stessa per potergli regalare un meritato e sofferto lieto fine.

Stiamo parlando di quel che accade tra l’arrivo del vagabondo nella terra dei sogni per tutti gli emigranti, e l’incontro con un personaggio che rappresenta al femminile la sua anima gemella proprio come l’agognata Papagena per l’ingenuo Papageno del Flauto Magico.

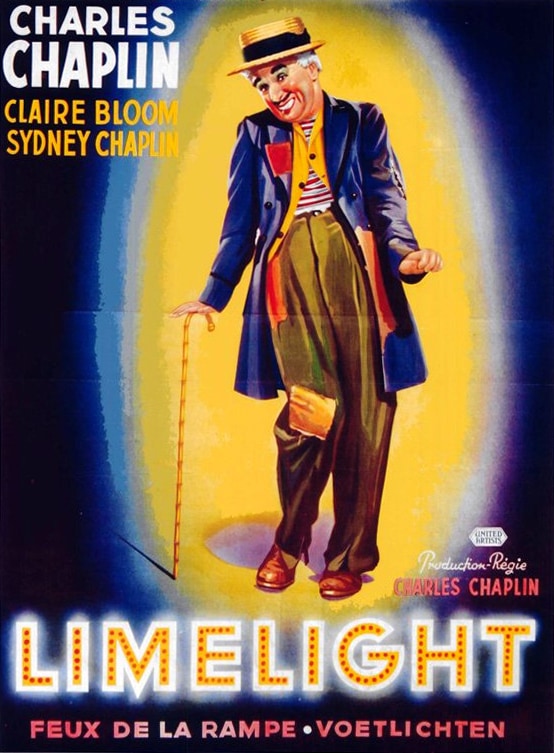

Il lungo viaggio da The Pilgrim a Limelight non esclude i film realizzati in precedenza, ma li include come episodi, che si incastrano perfettamente in qualità di momenti che possono essere conosciuti seguendo la «diacronia» della «fabula» oppure costruendo un «intreccio» con salti tra «flashback» e «flashforward», tra ricordi – pieni di nostalgia e rimpianti – e sogni a occhi aperti – pieni di speranze e illusioni – dell’omino predestinato a compiere imprese superiori alle sue ambizioni.

Il lungo viaggio da The Pilgrim a Limelight non esclude i film realizzati in precedenza, ma li include come episodi, che si incastrano perfettamente in qualità di momenti che possono essere conosciuti seguendo la «diacronia» della «fabula» oppure costruendo un «intreccio» con salti tra «flashback» e «flashforward», tra ricordi – pieni di nostalgia e rimpianti – e sogni a occhi aperti – pieni di speranze e illusioni – dell’omino predestinato a compiere imprese superiori alle sue ambizioni.

Il fatto che lo stesso Chaplin non voglia dare al suo personaggio e al suo spettatore ideale la falsa speranza che in ogni episodio le cose, per lo sventurato, si sistemino una volta per tutte, ci dice molto, indirettamente riguardo la volontà dell’autore di fornire solo conclusioni provvisorie; conclusioni che possano trasformasi in nuovi inizi, riaprendo il racconto seriale a nuovi sviluppi, per farci ritrovare l’omino, ad ogni nuovo film, in una situazione simile a quella in cui lo abbiamo incontrato in apertura di ogni capitolo.

Per lui infatti la sfortuna sembra ripetersi, come in un gioco dell’oca, riportandolo sempre per strada a vagabondare, anche quando lui desidererebbe un po’ di pace e tranquillità. Ma i suoi spettatori non possono rimanere orfani di tale maestro di arte e di vita; e tra un piccolo o grande capolavoro e l’altro rimangono in attesa sperando crudelmente che la fortuna raggiunta giri di nuovo le spalle all’omino e lo metta nuovo nei guai affinché torni a vestire i panni mai dismessi del vagabondo, e si trovi di nuovo alle prese con ulteriori sfide e prove che l’autore-destino non smette mai di studiare per lui.

Per lui infatti la sfortuna sembra ripetersi, come in un gioco dell’oca, riportandolo sempre per strada a vagabondare, anche quando lui desidererebbe un po’ di pace e tranquillità. Ma i suoi spettatori non possono rimanere orfani di tale maestro di arte e di vita; e tra un piccolo o grande capolavoro e l’altro rimangono in attesa sperando crudelmente che la fortuna raggiunta giri di nuovo le spalle all’omino e lo metta nuovo nei guai affinché torni a vestire i panni mai dismessi del vagabondo, e si trovi di nuovo alle prese con ulteriori sfide e prove che l’autore-destino non smette mai di studiare per lui.

Per far emergere il progetto di saga ricomponendo i film in un unico grande racconto abbiamo dovuto semplicemente introdurre alcuni «cartelli» di raccordo tra un episodio e l’altro, per spiegare, con la medesima ironia dell’autore, come mai la fortuna insperata, trovata in conclusione dell’episodio precedente, non sia durata troppo a lungo e non possa continuare ad accompagnare un personaggio concepito dall’autore come un asociale, incapace di adattarsi alle consuetudini del mondo in cui si muove, e incapace di essere accettato da quanti – quasi tutti – vedano in lui una minaccia per la solidità delle istituzioni culturali che non contemplano la sua stessa esistenza.

Non ci vuol molto per capire vedendo qualunque dei suoi film che il personaggio del «vagabondo» non è fatto per vivere felice e contento in quel mondo che richiede l’accettazione di regole implicite, tanto assurde quanto considerate ovvie, che lui non può sopportare. Come un

Non ci vuol molto per capire vedendo qualunque dei suoi film che il personaggio del «vagabondo» non è fatto per vivere felice e contento in quel mondo che richiede l’accettazione di regole implicite, tanto assurde quanto considerate ovvie, che lui non può sopportare. Come un  Donchisciotte nato in un mondo in cui la nobiltà d’animo non è riconosciuta e non ha valore, se non è accompagnata – o persino sostituita – da abiti e titoli appropriati, il nostro vagabondo attraversa momenti storici e situazioni sia personali che sociali come un bimbo che con la sua innocenza ne rivela le contraddizioni, i paradossi, trovandosi ogni volta suo malgrado a combattere battaglie per poter semplicemente continuare a vivere come un vagabondo apolide, senza etichette, senza un lavoro fisso, una residenza fissa, una famiglia e un ruolo sociale riconosciuto e approvato.

Donchisciotte nato in un mondo in cui la nobiltà d’animo non è riconosciuta e non ha valore, se non è accompagnata – o persino sostituita – da abiti e titoli appropriati, il nostro vagabondo attraversa momenti storici e situazioni sia personali che sociali come un bimbo che con la sua innocenza ne rivela le contraddizioni, i paradossi, trovandosi ogni volta suo malgrado a combattere battaglie per poter semplicemente continuare a vivere come un vagabondo apolide, senza etichette, senza un lavoro fisso, una residenza fissa, una famiglia e un ruolo sociale riconosciuto e approvato.

Questa libertà negata nel “Paese delle libertà” fa di lui un eroe suo malgrado che ogni volta riemerge quasi indenne da un inferno attraversato senza bruciarsi, con lo stesso candore che mai perde nonostante venga messo alla prova da complicazioni sempre crescenti.

Anzi, ogni volta come un cavaliere errante aiuta fanciulle perseguitate dal destino e dalla società a trovare quella felicità che a lui è sempre negata, tranne nei momenti in cui ha modo di sognarla per rimettersi in viaggio e continuare a cercarla, sperando che qualcuno prima o poi premi i meriti che solo noi spettatori possiamo riconoscergli, accompagnandolo con piacere lungo il difficile cammino in cui continua ad essere «visibile» e amato solo da creature innocenti e sventurate come lui.

in cui continua ad essere «visibile» e amato solo da creature innocenti e sventurate come lui.

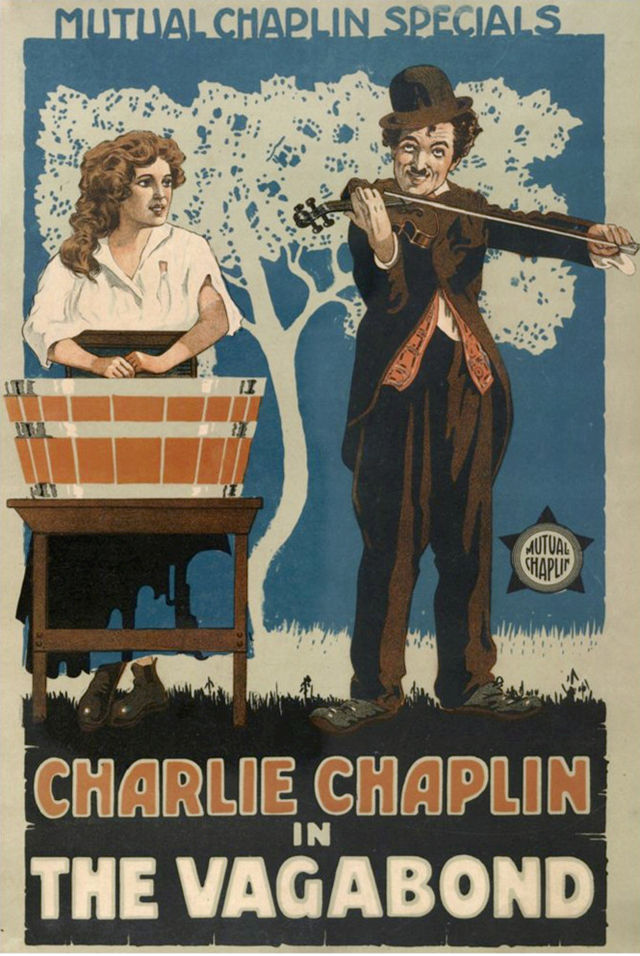

Il suo vagabondo è infatti imparentato con tanti personaggi e racconti che da esso hanno tratto ispirazione (i personaggi di Fellini e di Eduardo De Filippo, per rimanere nel nostro paese) persino nel costume «clownesco» a cui lo stesso Chaplin mai rinuncia, volendo nobilitare quell’arte circense attraverso una storia immortale che fa di un personaggio sfortunato l’eroe per caso artefice delle fortune altrui.

Il vagabondo di Chaplin ridà vita a un Donchisciotte senza lancia, cavallo e scudiero, nobile nei modi, con un costume signorile ma consunto, e sempre pronto a indignarsi per il degrado morale che si accompagna invece al benessere di una società che non si prende cura degli «ultimi», che li combatte e li bracca con i poliziotti-segugi, trattandoli come randagi costretti a sfuggire agli accalappiacani appostati dietro ogni angolo.

In quella condizione, in cui lo stato del vagabondo è continuamente equivocato come quello di un delinquente, o peggio identificato pregiudizialmente come quello del potenziale delinquente e del “delinquente nato”, a causa della sua cronica «povertà» scambiata erroneamente per «miseria», lo vediamo di avventura in avventura compiere imprese straordinarie che il destino lo invita a compiere, offrendogli un modo e un’occasione con cui esercitare il compito di gentiluomo benefattore a cui lui sembra votato ma che la società non gli riconosce né l’aiuta a svolgere.

In quella condizione, in cui lo stato del vagabondo è continuamente equivocato come quello di un delinquente, o peggio identificato pregiudizialmente come quello del potenziale delinquente e del “delinquente nato”, a causa della sua cronica «povertà» scambiata erroneamente per «miseria», lo vediamo di avventura in avventura compiere imprese straordinarie che il destino lo invita a compiere, offrendogli un modo e un’occasione con cui esercitare il compito di gentiluomo benefattore a cui lui sembra votato ma che la società non gli riconosce né l’aiuta a svolgere.

Da un racconto all’altro, come un Falstaff shakespeariano, egli rinasce pronto a nuove imprese, un po’ più invecchiato e malconcio ma mai domo, sempre capace di stupirsi di come vada il mondo in cui si trova costretto a vivere, nonostante lui faccia di tutto per allontanarsi da esso, per viaggiare, invano, alla scoperta di un modo migliore.

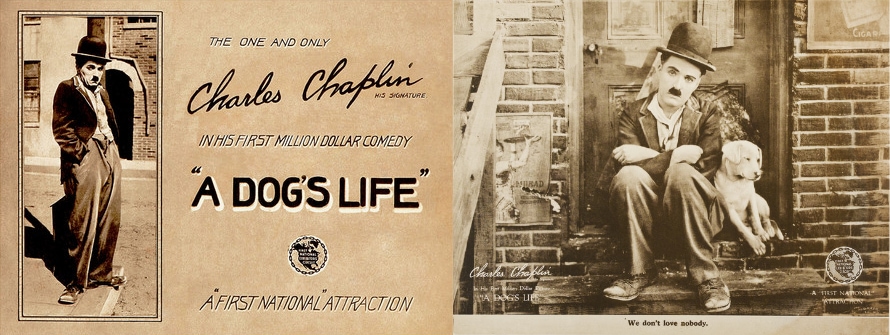

Perciò comprendiamo la sua continua ma mai rassegnata delusione quando, dopo il suo viaggio iniziale dalla vecchia Europa il vagabondo si trova a scoprire che «tutto il mondo è paese» e nulla cambia, nel tempo e nello spazio, tutto si ripete (e per questo lui è preparato ad affrontare le «nuove» disavventure) perché non cambia l’animo umano, persino in circostanze dove la fratellanza, la solidarietà, appaiono come le uniche ragionevoli vie d’uscita.

Così lo ritroviamo tra i ghiacciai del Klondike, alla ricerca dell’oro in mezzo a tanti altri disperati; lo ritroviamo nella grande depressione alla catena di montaggio a tentare di stare al passo di un progresso nemico della ragione. Lo ritroviamo poi in guerra contro i nazisti che prendono di mira la vita quotidiana che lui si è finalmente costruita come barbiere tentando di diventare una persona normale. E infine lo ritroviamo solo e povero come all’inizio, ma ancora pronto a salvare un’ultima fanciulla disperata e ancora una volta perso in un illusorio sogno d’amore.

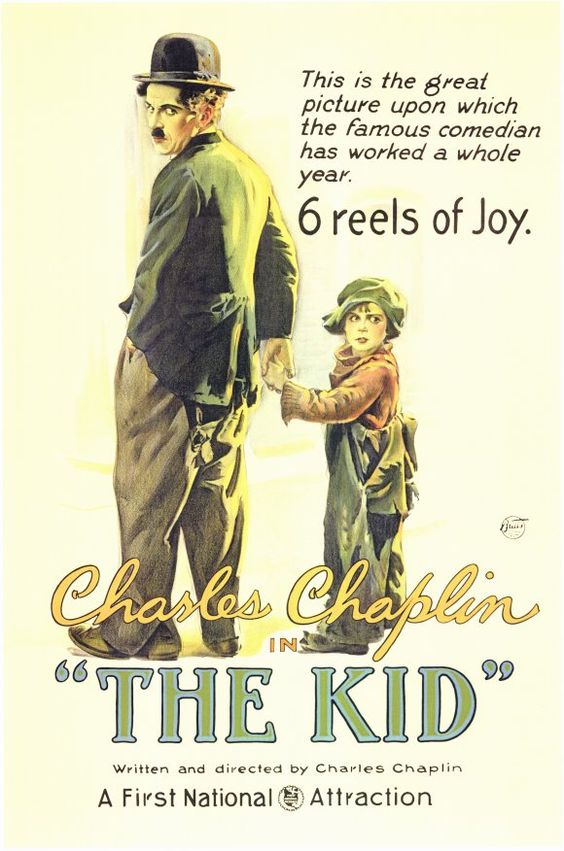

Così lo ritroviamo tra i ghiacciai del Klondike, alla ricerca dell’oro in mezzo a tanti altri disperati; lo ritroviamo nella grande depressione alla catena di montaggio a tentare di stare al passo di un progresso nemico della ragione. Lo ritroviamo poi in guerra contro i nazisti che prendono di mira la vita quotidiana che lui si è finalmente costruita come barbiere tentando di diventare una persona normale. E infine lo ritroviamo solo e povero come all’inizio, ma ancora pronto a salvare un’ultima fanciulla disperata e ancora una volta perso in un illusorio sogno d’amore.  E in tutte queste disavventure lo vediamo salvare amici e fanciulle in pericolo; lo vediamo vestire per un po’ persino i panni di un padre sui generis di un bimbo, che educa a diventare il suo doppio più giovane, un monello che impara a cavarsela in un mondo che vorrebbe separarlo proprio dall’uomo che si è preso cura di lui anziché abbandonarlo

E in tutte queste disavventure lo vediamo salvare amici e fanciulle in pericolo; lo vediamo vestire per un po’ persino i panni di un padre sui generis di un bimbo, che educa a diventare il suo doppio più giovane, un monello che impara a cavarsela in un mondo che vorrebbe separarlo proprio dall’uomo che si è preso cura di lui anziché abbandonarlo ad un ospizio dei poveri.

ad un ospizio dei poveri.

E quando finalmente lo vediamo incontrare la sua anima gemella, una matta spiantata vagabonda e asociale come lui, speriamo che anche per lui sia giunto il meritato epilogo, e che i due potranno allontanarsi insieme al tramonto lungo una strada che li porterà lontano, a contagiare, con il loro animo di sognatori, altri personaggi, altro pubblico, nonché nuovi cantastorie che da loro trarranno ispirazione per creare nuovi personaggi e nuove storie che siano degne applicazioni degli insegnamenti del maestro.

Ma poi lo ritroviamo ancora come soldato e poi come eroe suo malgrado contro i nazisti che vogliono strapparlo persino a quella vita normale da barbiere appena ritrovata dopo la guerra che gli ha fatto perdere tutto compresa la donna che non sembra più in grado di riconoscere come d’altra parte lei diventata un’estranea ma pronta a riinnamorarsi.

E infine dopo aver assolto al suo compito eroico parlando al mondo intero al posto del suo doppio con i baffetti per rianimare ideali sepolti e umiliati, lo ritroviamo vecchio e solo con un passato da comico di varietà che sembra ormai l’unico ricordo di una vita in cui ha finito per identificarsi in ciò che sapeva far meglio: far divertire spettatori di ogni età E dopo aver sognato ancora un amore impossibile questa volta per evidenti ragioni di età può avere il suo commiato con una morte d’artista in scena osannato dal suo pubblico.

Il progetto si articola in parti ciascuna delle quali rappresenta un capitolo di un’unica saga fruibile come una serie audiovisiva che regala, a chi conosce i singoli episodi, il piacere di scoprire correlazioni implicite ed esplicite tra di essi.

Il progetto si articola in parti ciascuna delle quali rappresenta un capitolo di un’unica saga fruibile come una serie audiovisiva che regala, a chi conosce i singoli episodi, il piacere di scoprire correlazioni implicite ed esplicite tra di essi.

Persino le ripetizioni, in questo spettacolo, divengono delle divertenti scommesse per lo spettatore, che può prevedere, immaginare, temere, sperare e sognare insieme al protagonista, imparando a conoscerne l’animo, le sue abitudini, le sue capacità, le sue «armi» basate sulla prontezza di spirito e di movimenti.

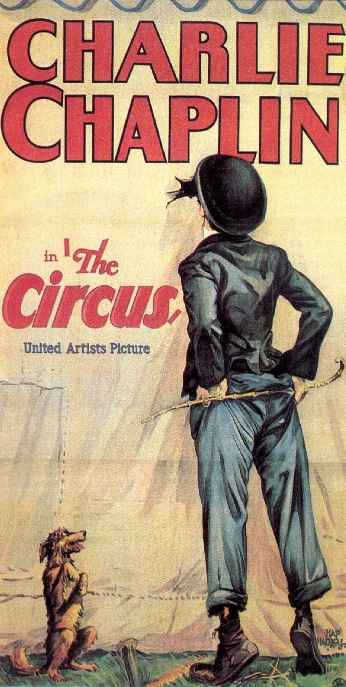

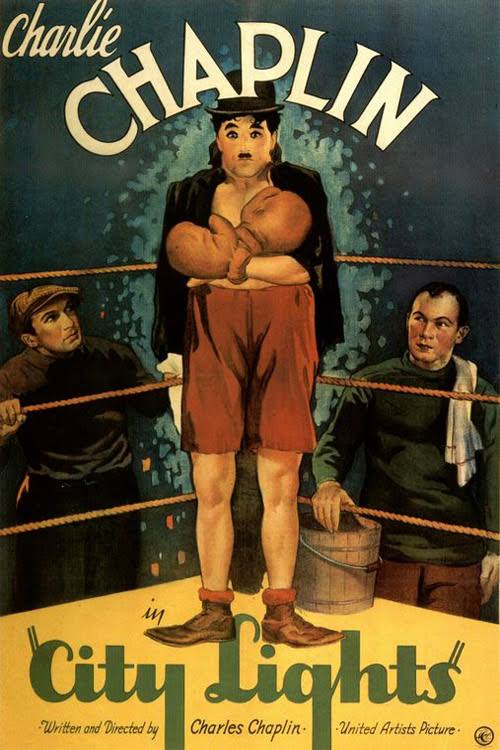

Le conquiste e le cadute del vagabondo appaiono allo spettatore della serie un gioco di equilibrismo che solo Chaplin e i suoi instancabili e affezionati seguaci e conoscitori possono apprezzare a pieno, vedendo in lui un clown involontario che persino quando è regolarmente assunto in questo ruolo nell’episodio The Circus) non è mai remunerato apprezzato e premiato adeguatamente. Il clown implicito, che diventa clown esplicito per un episodio soltanto, nel circo dei girovaghi di cui diviene la star per risollevarlo dalla sfortuna, diventa il protagonista di tutta la saga, realizzando così il più grande

Le conquiste e le cadute del vagabondo appaiono allo spettatore della serie un gioco di equilibrismo che solo Chaplin e i suoi instancabili e affezionati seguaci e conoscitori possono apprezzare a pieno, vedendo in lui un clown involontario che persino quando è regolarmente assunto in questo ruolo nell’episodio The Circus) non è mai remunerato apprezzato e premiato adeguatamente. Il clown implicito, che diventa clown esplicito per un episodio soltanto, nel circo dei girovaghi di cui diviene la star per risollevarlo dalla sfortuna, diventa il protagonista di tutta la saga, realizzando così il più grande  omaggio al mondo del circo senza tuttavia nominarlo esplicitamente oltre quel singolo episodio, dove il povero diavolo si trova a fare il clown involontariamente e quando capisce che è lui l’attrazione è ormai vicino a lasciare il suo ruolo e donare al circo la dignità ritrovata. Grazie a Chaplin il circo vive la sua stagione più bella facendo del suo eccezionale clown proprio come Fellini nel suo film dedicato a I Clown, il protagonista di un’avventura che continua nel suo lungo racconto autobiografico in cui vita e arte sia mescolano.

omaggio al mondo del circo senza tuttavia nominarlo esplicitamente oltre quel singolo episodio, dove il povero diavolo si trova a fare il clown involontariamente e quando capisce che è lui l’attrazione è ormai vicino a lasciare il suo ruolo e donare al circo la dignità ritrovata. Grazie a Chaplin il circo vive la sua stagione più bella facendo del suo eccezionale clown proprio come Fellini nel suo film dedicato a I Clown, il protagonista di un’avventura che continua nel suo lungo racconto autobiografico in cui vita e arte sia mescolano.

In Limelight, dedicato al tramonto del nostro vagabondo, Chaplin ci aiuta a rileggere e apprezzare maggiormente la sua saga mostrando un finale triste ma più adatto al nostro vagabondo, finalmente divenuto un vero clown, anche se in pensione e ovviamente caduto in disgrazia ma ancora una volta cavaliere senza macchia capace di aiutare una ragazza a rinascere come una nuova stella, la quale dalla sua conoscenza trarrà ispirazione, come tutti noi, anche per vivere una vita migliore. L’ultimo capitolo, dedicato al vecchio Calvero, toglie al nostro vagabondo il lieto fine conquistato in Modern Times e quello sospeso de The Great Dictator ma completa la caratterizzazione del vagabondo come un sognatore fino all’ultima scena, un donchisciotte capace sia di salvare vere fanciulle sia di far divertire fino in fondo i suoi spettatori.