La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

I nostri Servizi e Prodotti

5. Gli Spettacoli Multimediali

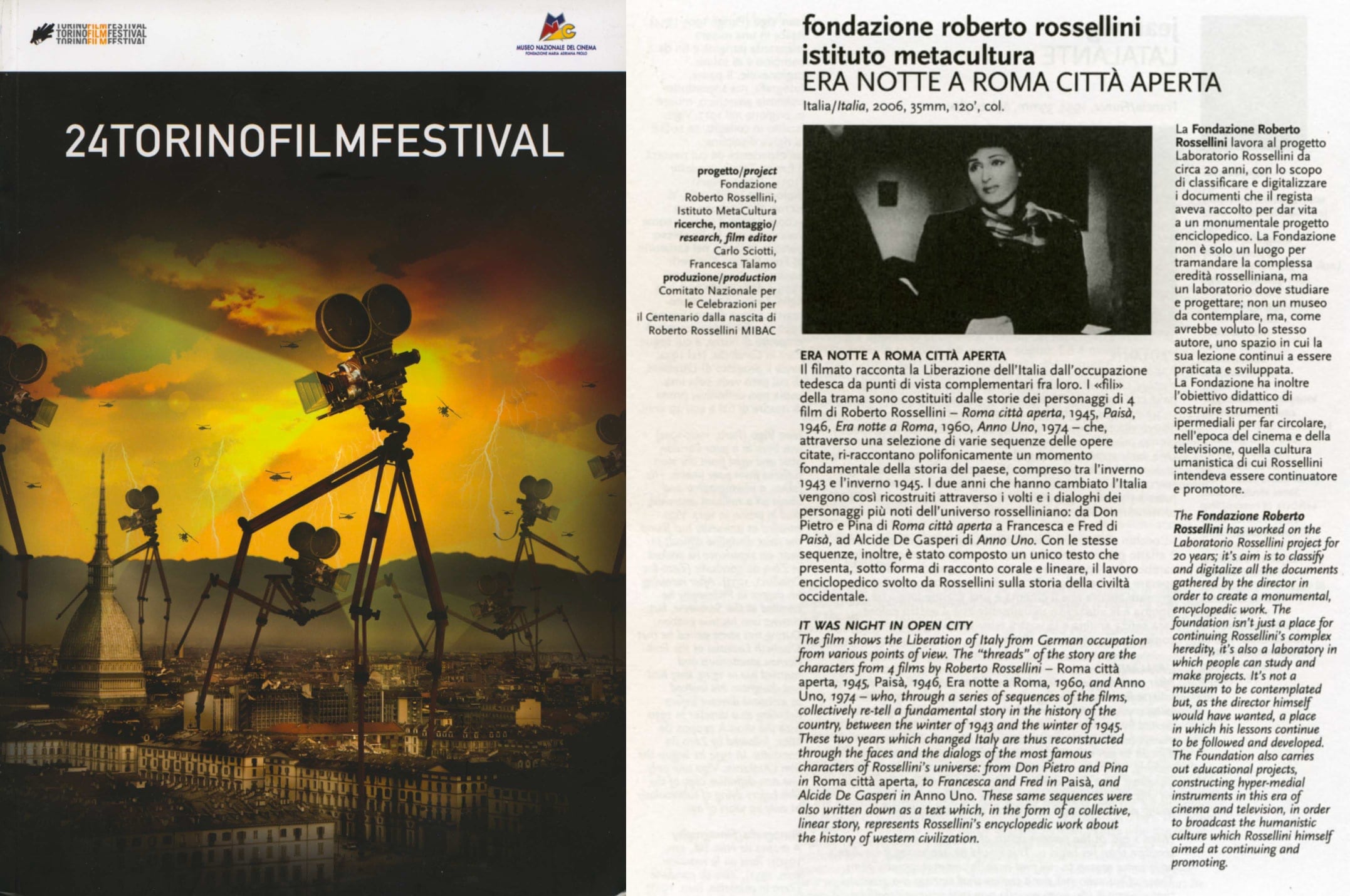

Era notte a Roma città aperta

Il progetto di questo film e di questa serie è nato all’interno del più ampio progetto con cui abbiamo celebrato il Centenario della nascita di Roberto Rossellini. Da più di 20 anni, con pochissimi aiuti e molti ostacoli cerchiamo di portare a termine il piano poli-enciclopedico ideato da Roberto Rossellini; al di là delle celebrazioni abbiamo voluto dare ad uno dei nostri più amati maestri la possibilità di continuare ad essere un maestro per gli umanisti del futuro, così come lo è stato, in vita, per una generazione di autori e di studiosi che da lui hanno appreso un modo di relazionarsi con la nostra tradizione umanistica raccontando ciò che hanno imparato studiando capolavori immortali.

Il progetto di questo film e di questa serie è nato all’interno del più ampio progetto con cui abbiamo celebrato il Centenario della nascita di Roberto Rossellini. Da più di 20 anni, con pochissimi aiuti e molti ostacoli cerchiamo di portare a termine il piano poli-enciclopedico ideato da Roberto Rossellini; al di là delle celebrazioni abbiamo voluto dare ad uno dei nostri più amati maestri la possibilità di continuare ad essere un maestro per gli umanisti del futuro, così come lo è stato, in vita, per una generazione di autori e di studiosi che da lui hanno appreso un modo di relazionarsi con la nostra tradizione umanistica raccontando ciò che hanno imparato studiando capolavori immortali.

Questo doppio spettacolo audiovisivo – in versione sintetica e in versione più estesa – è nato con il preciso scopo, promozionale, di far conoscere, con un esempio, quello che Rossellini aveva immaginato per la sua intera opera insieme narrativa e meta-narrativa: fare dei suoi film e dei suoi scritti un reticolo di «ponti» tra opere di altri autori suoi maestri e colleghi, e invitare i suoi spettatori coevi e futuri a conoscere non solo l’opera di Roberto Rossellini ma l’opera di quegli autori di cui Roberto Rossellini voleva essere il cantore e di cui si sentiva l’allievo.

Come tanti altri grandi autori prima di lui, anche Roberto Rossellini ha sfruttato ogni occasione per realizzare, in circostanze diverse, quei pezzi del suo mosaico che un politico interessato piuttosto che un mecenate disinteressato era disposto incidentalmente a finanziare con la speranza che anche Rossellini si potesse adattare a fare del suo lavoro uno strumento di propaganda.

Grazie a questa efficace strategia, che ha consentito a Rossellini di poter realizzare le sue opere facendo credere a produttori di realizzare le loro idee, abbiamo potuto ereditare un ampio patrimonio di frammenti del suo grande mosaico, il cui ordine cronologico di produzione non rende chiaro ma anzi nasconde il progetto unitario, e spinge critici ingenui e politicizzati (loro, non Rossellini) a parlare di “periodi” e persino di giravolte politiche dello stesso Rossellini (prima camicia nera poi partigiano poi democristiano poi comunista …).

Ciò che rende ancor più difficile cogliere il senso del suo progetto, oltre al fatto che esca dai confini cinematografici, è che lo stesso Rossellini ritenesse che molte parti erano già state realizzate o sarebbero state realizzate da altri autori, e che quindi non occorresse realizzare l’intero piano pur avendolo ideato nella sua complessità. Rossellini era ben cosciente di non poter attuare lui stesso tutte le parti del suo piano – pur dedicandovi la sua intera vita – per collegare indirettamente tra loro i progetti, le ricerche, le idee dei grandi maestri della tradizione umanistica. Ma era anche consapevole che, realizzandone alcune parti, avrebbe offerto l’esempio necessario perché altri continuassero il suo lavoro. Sapeva anche che con i suoi scritti e i progetti non realizzati, insieme a quanto aveva esemplificato realizzando alcuni capitoli della sua polienciclopedia (con mezzi peraltro inadeguati per un sistema che richiedeva la reticolarità delle connessioni) avrebbe spinto altri – come noi – a riorganizzare reticolarmente gli innumerevoli frammenti del suo progetto polienciclopedico.

Doveva avere in mente i codici leonardiani, non solo frammentati in tanti volumi (peraltro in gran parte dispersi) ma scritti in un ordine (quello cronologico di annotazioni da riordinare) che non rende giustizia al progetto complessivo; e soprattutto scritti non per sostituire ciò di cui parlavano ma per correlare ciò che la ricostruzione della biblioteca leonardiana ha definitivamente esplicitato; e cioè che la grandezza di Leonardo – le sue stesse invenzioni, le sue stesse scoperte, gli stessi progetti artistici – nascono dalla sua capacità di «correlare» il sapere, i progetti, le idee di tutti quegli studiosi, quegli artisti che lui aveva studiato e aveva coinvolto implicitamente nel suo grande progetto: rappresentare almeno in parte, per quella parte a lui nota, i saperi della tradizione umanistica.

In questa stessa prospettiva, che ci piace chiamare leonardesca, Roberto Rossellini era più interessato a far conoscere le correlazioni tra le idee, i progetti, le ricerche degli umanisti che considerava sui maestri piuttosto che vantarsi di idee, ricerche e progetti propri di cui riconosceva – e voleva farci conoscere – i debiti.

Un piccolo esempio del Piano polienciclopedico rosselliniano che abbiamo voluto rappresentare con questo spettacolo è dedicato a uno degli aspetti più evidenti ma anche più equivocati della polienciclopedia.

Lo abbiamo voluto realizzare con un film e con una mini-serie, in cui abbiamo correlato tra loro i frammenti che Rossellini aveva girato separatamente per film e programmi televisivi destinati, nella sua mente, a riunirsi e a riunire documenti esterni in un un unico grande affresco, un affresco non solo storico ma anche etno-antropologico, etico morale e filosofico, e infine metodologico.

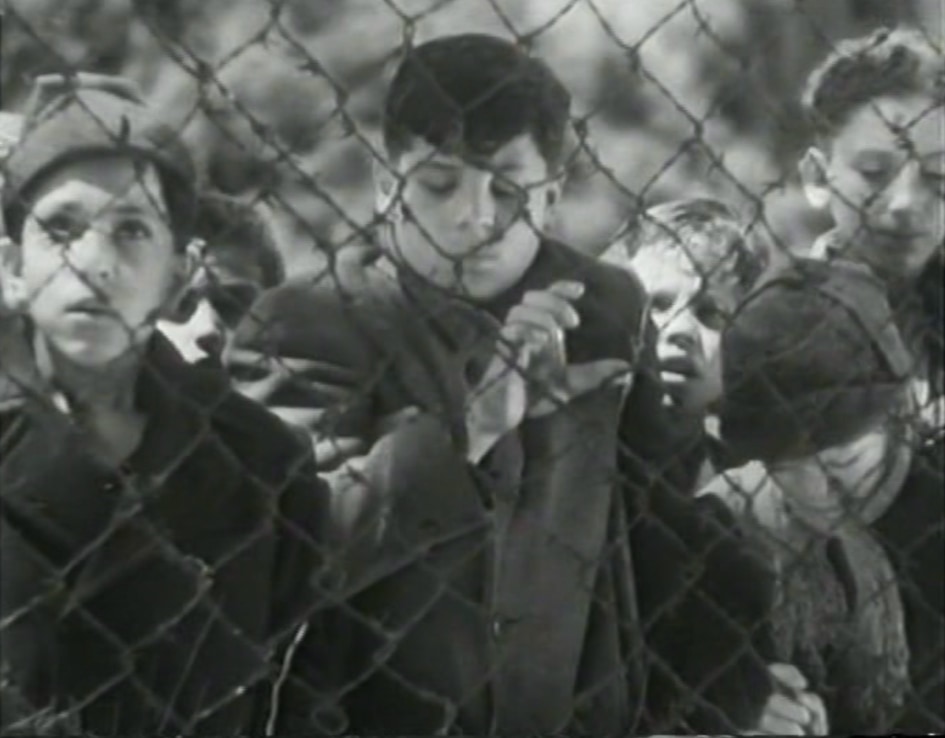

In questo spettacolo abbiamo riunito i frammenti dedicati a uno dei momenti storici insieme più bassi e più alti della nostra Civiltà, in cui tutti i sogni degli artisti e degli scienziati, di contribuire a formare un’unica Europa dove le idee viaggiassero senza confini, erano andato in fumo a causa di una prima e poi di una seconda guerra mondiale.

In questo spettacolo abbiamo riunito i frammenti dedicati a uno dei momenti storici insieme più bassi e più alti della nostra Civiltà, in cui tutti i sogni degli artisti e degli scienziati, di contribuire a formare un’unica Europa dove le idee viaggiassero senza confini, erano andato in fumo a causa di una prima e poi di una seconda guerra mondiale.

Realizzare questo spettacolo ci è parso un modo anzitutto per sfruttare quel poco di conoscenza che tutti hanno di Roberto Rossellini, legata al film più noto, più usato e abusato dello stesso autore, Roma città aperta; e poi un modo per mostrare come i capitoli di questo stesso film fossero stati pensati da Rossellini per raccontare un affresco più ampio, in cui le imprese dei personaggi possono essere lette non solo sul piano storico ma anche su quello morale, come voci di un decalogo esplicitato dallo stesso Rossellini attraverso titoli e sottotitoli dei suoi film (da Dov’è la libertà a L’invidia, a La paura, a L’amore …) e ancora sul piano etno-antropologico degli scontri e incontri tra civiltà che tanto hanno saputo influenzarsi tra loro quanto hanno saputo danneggiarsi reciprocamente quando hanno smesso di ricercare e riconoscere i fondamenti comuni.

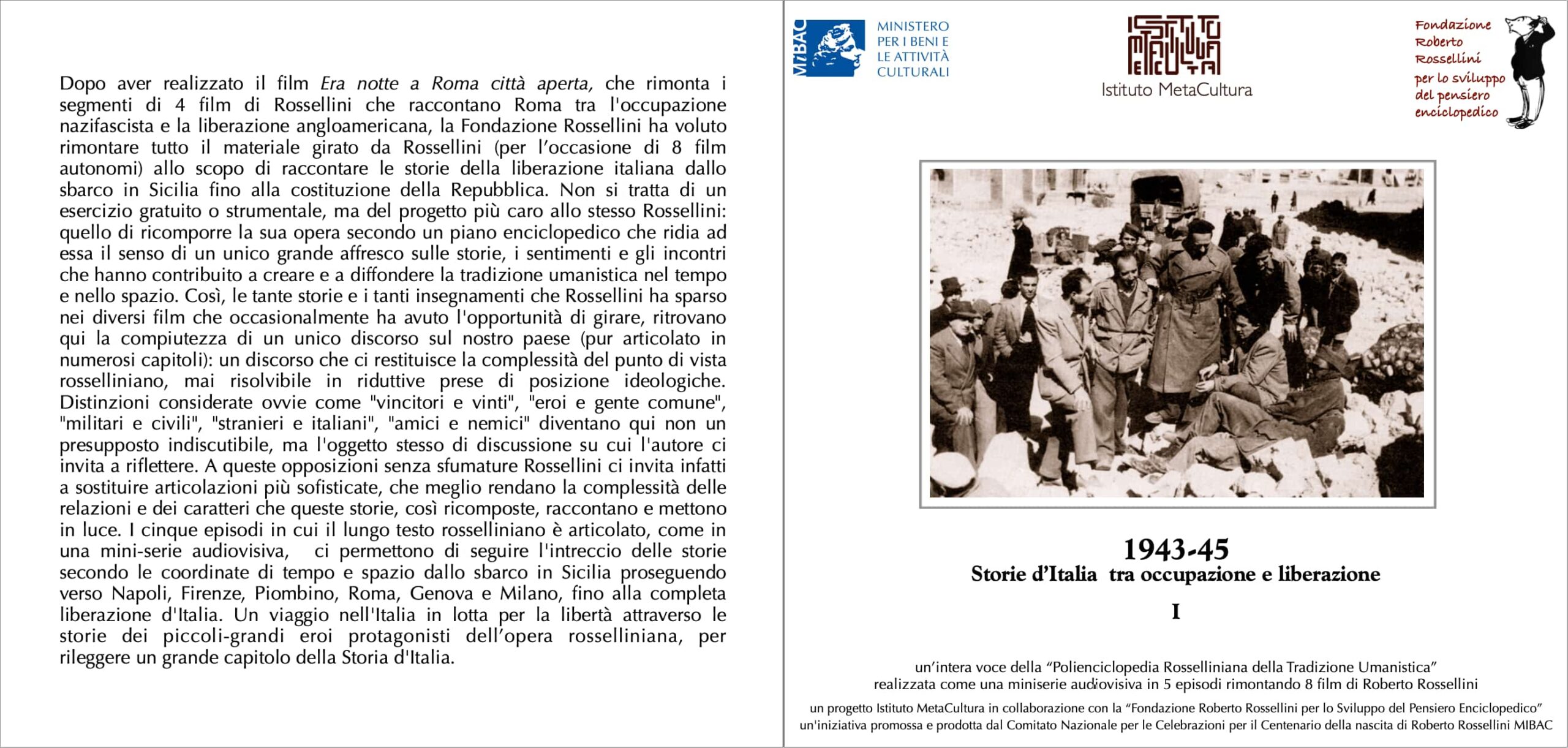

Era notte a Roma città aperta così come la serie 1943-1945. Storie d’Italia tra tra occupazione e liberazione sono inviti ad esplorare ma anche a contribuire a realizzare il progetto polienciclopedico Rosselliniano di cui abbiamo potuto completare solo parti ed esempi per mostrarne non la sua «attualità» ma la sua universalità, la sua importanza per continuare a mantenere vivi gli insegnamenti e gli ideali dei grandi umanisti del passato e del presente, per contribuire a dissolvere i luoghi comuni e pregiudizi intorno alla stessa tradizione umanistica che da un po’ di tempo per ignoranza e malafede viene confusa con il colonialismo.

Questo esempio straordinario di sintesi enciclopedica funziona molto bene per capire come Rossellini ci inviti ad entrare nella animo di un personaggio ma anche a risalire ai pregiudizi, alle ideologie, alle abitudini di un intero gruppo, di cui fa parte; come Rossellini ci guidi a scoprire le intenzioni, i conflitti interiori, i sentimenti universali che muovono i personaggi; e al contempo a scoprire i problemi che nascono quando gruppi sociali da troppo tempo separati da barriere linguistiche, ideologiche, economiche, si ritrovino a dover convivere e riscoprire quei legami profondi, non solo storici ma anche morali e logici, in una fratellanza non semplice da raggiungere e tuttavia ben chiara agli artisti agli scienziati, e agli animi candidi come quelli dei bambini.

Con questo primo abbozzo di un capitolo della sua polienciclopedia, anche se sviluppato utilizzando solo il materiale offertoci dagli archivi dello stesso Rossellini, il materiale girato e scritto da lui stesso, si può comprendere il suo piano per coinvolgere i suoi spettatori – potenziali studenti, studiosi e cantastorie – facendo loro scoprire come nei momenti più bui della nostra civiltà siano rinati gli ideali umanistici grazie alle piccole e grandi imprese straordinarie di personaggi capaci, con il loro sacrificio, di ispirare ancora una volta grandi mutamenti profondi, sociali, morali, spirituali, di cui abbiamo ereditato i risultati senza comprendere gli insegnamenti.