La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

I nostri Servizi e Prodotti

1. I Sistemi e i Sentieri

Le avventure di Alice nel Paese degli Ipertesti

“Che cosa occorre, per fare un ipertesto? – Chiede Alice al Brucaliffo – È semplice: un’ipertesta”. Questo era il modo in cui introducevamo i nostri piccoli allievi alla elaborazione ipertestuale quando ancora l’ipertestualità era realizzabile solo offline e con mezzi inadeguati, mentre la rete

“Che cosa occorre, per fare un ipertesto? – Chiede Alice al Brucaliffo – È semplice: un’ipertesta”. Questo era il modo in cui introducevamo i nostri piccoli allievi alla elaborazione ipertestuale quando ancora l’ipertestualità era realizzabile solo offline e con mezzi inadeguati, mentre la rete  era pensata come una serie infinita di siti isolati e gerarchici da gestire con database; la sola possibilità di creare link era di per sé considerata una soluzione ipertestuale, e i programmi per creare mappe concettuali erano allora – come purtroppo anche oggi – solo degli alberi camuffati da reti, con un nodo iniziale e tante ramificazioni. Occuparci del testo di Carroll e dei suoi impliciti ed espliciti correlati era per noi una buona occasione per spiegare, anzitutto ai ragazzi e poi agli educatori, che ragionare in modo non lineare e non gerarchico era una questione di testa, non di tecnologia, ma che le tecnologie digitali potevano agevolare e rappresentare quel modo di ragionare fuori dagli schemi.

era pensata come una serie infinita di siti isolati e gerarchici da gestire con database; la sola possibilità di creare link era di per sé considerata una soluzione ipertestuale, e i programmi per creare mappe concettuali erano allora – come purtroppo anche oggi – solo degli alberi camuffati da reti, con un nodo iniziale e tante ramificazioni. Occuparci del testo di Carroll e dei suoi impliciti ed espliciti correlati era per noi una buona occasione per spiegare, anzitutto ai ragazzi e poi agli educatori, che ragionare in modo non lineare e non gerarchico era una questione di testa, non di tecnologia, ma che le tecnologie digitali potevano agevolare e rappresentare quel modo di ragionare fuori dagli schemi.

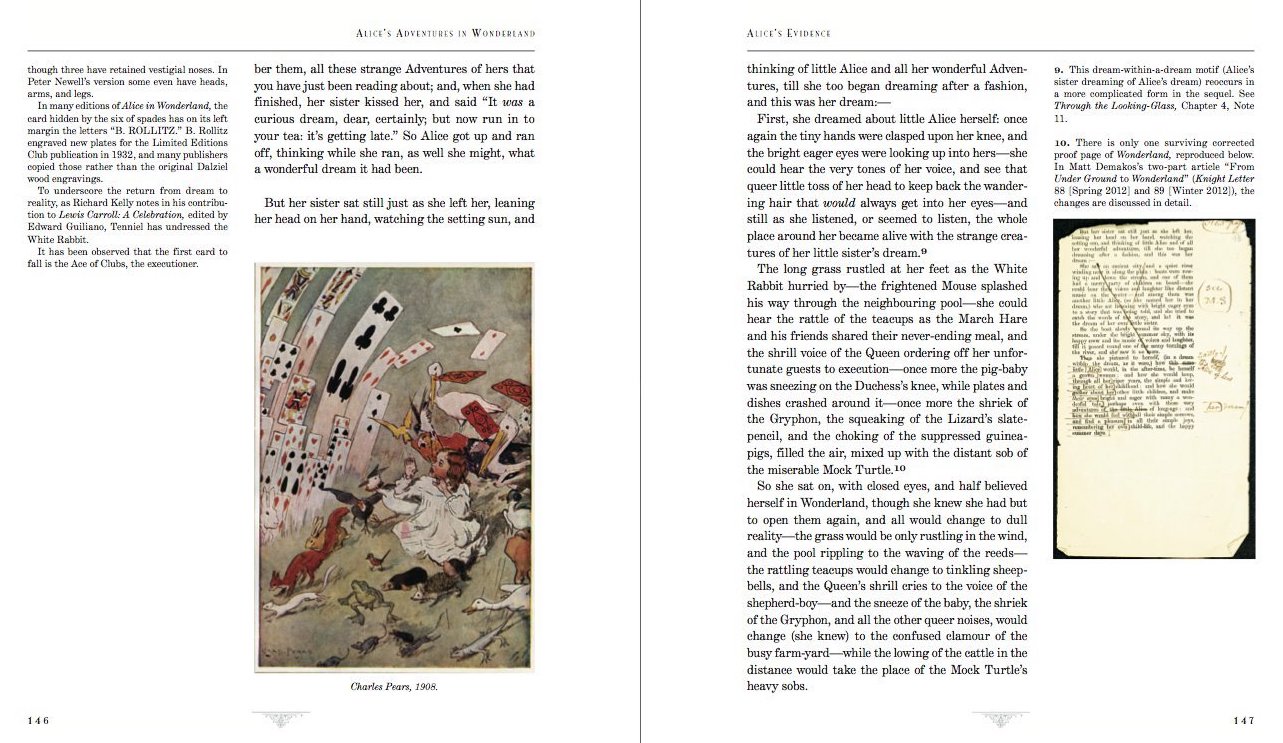

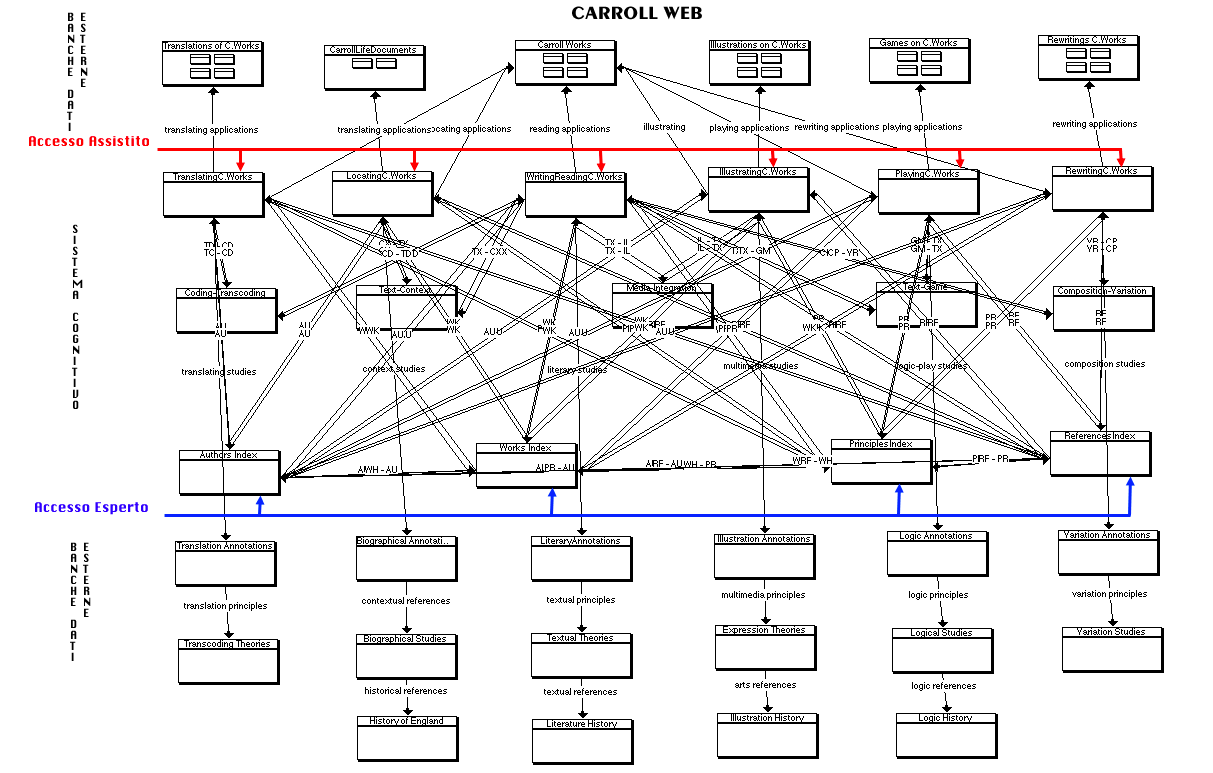

Ma mentre noi insegnavamo ai bimbi ad usare la memoria elaborativa per creare reti di informazioni implementabili nei nodi e nei collegamenti, mentre insegnavamo loro come esplicitare e affinare i criteri di correlazione, come l’introduzione di una nuova informazione o di un nuovo criterio di correlazione in un sistema reticolare richiedesse la revisione dell’intero sistema, mentre spiegavamo loro come creare intrecci-viaggi esplorativi nella rete ipertestuale, iniziammo a studiare con loro e per loro un prototipo di  Sistema che da un lato valorizzasse le qualità intrinsecamente reticolari dei testi di Lewis Carroll, e da un altro ci consentisse di dimostrare le inadeguatezze delle edizioni elettroniche che si stavano realizzando, a partire proprio dall’edizione ebook della versione annotata di Alice’s Adventures in Wonderland.

Sistema che da un lato valorizzasse le qualità intrinsecamente reticolari dei testi di Lewis Carroll, e da un altro ci consentisse di dimostrare le inadeguatezze delle edizioni elettroniche che si stavano realizzando, a partire proprio dall’edizione ebook della versione annotata di Alice’s Adventures in Wonderland.

Volevamo mostrare come, potendo disporre di tecnologie adatte, non avesse senso annotare quel testo da un solo punto di vista, così come non avesse senso includere un solo testo di Carroll in una edizione il cui valore aggiunto consisteva proprio nella possibilità di correlare virtualmente in unico Sistema ipertestuale più testi dello stesso autore e più metatesti critici su di essi.

Volevamo mostrare come, potendo disporre di tecnologie adatte, non avesse senso annotare quel testo da un solo punto di vista, così come non avesse senso includere un solo testo di Carroll in una edizione il cui valore aggiunto consisteva proprio nella possibilità di correlare virtualmente in unico Sistema ipertestuale più testi dello stesso autore e più metatesti critici su di essi.

Per aiutarci in questa impresa fummo invitati in Francia a mostrare il nostro prototipo alla “Ecole normale superieure” di Parigi e a tenere un seminario dedicato alla progettazione ipertestuale; quindi pubblicammo il nostro progetto dedicato ad Alice’s Adventures in Wonderland in un volume collettivo pubblicato da “Presses Universitaires de France”.

Grazie all’interesse suscitato in numerosi convegni internazionali provammo a proporre ad alcuni editori – non ostili al digitale – una nuova versione di edizione elettronica, «per studio», del capolavoro di  Carroll, che non fosse semplicemente “annotata” e non riproducesse in forma digitale l’edizione annotata esistente già da anni in versione cartacea. Spiegammo loro perché l’idea stessa di «edizione annotata» – di origine cartacea e scolastica – era limitativa e non portava valore aggiunto oltre quello di mera utilità pratica. Ma gli editori allora sembravano piuttosto interessati a stupire il pubblico con animazioni digitali multimediali e a usare ancora il mercato del digitale per promuovere quello analogico. Ad esempio Apple distribuì gratuitamente una divertente versione del libro di Carroll con le illustrazioni di

Carroll, che non fosse semplicemente “annotata” e non riproducesse in forma digitale l’edizione annotata esistente già da anni in versione cartacea. Spiegammo loro perché l’idea stessa di «edizione annotata» – di origine cartacea e scolastica – era limitativa e non portava valore aggiunto oltre quello di mera utilità pratica. Ma gli editori allora sembravano piuttosto interessati a stupire il pubblico con animazioni digitali multimediali e a usare ancora il mercato del digitale per promuovere quello analogico. Ad esempio Apple distribuì gratuitamente una divertente versione del libro di Carroll con le illustrazioni di  Tenniel che, sfruttando la rotazione dei dispositivi mobili, faceva spostare, precipitare, mutare gli oggetti rappresentati intorno ad Alice, e trasformare in altri oggetti, proprio come si è sempre fatto nei classici libri gioco pop-up realizzati per l’infanzia in edizioni cartonate. Il presupposto che anche l’edizione digitale di un libro non potesse allontanarsi dal modello cartaceo era così radicato che, paradossalmente, lo si imitava persino in quei casi in cui il libro cartaceo aveva mostrato i suoi maggiori limiti proprio cercando di simulare espansioni e trasformazioni impossibili con acrobazie come quelle mostrate da Queneau o Nelson realizzando eccezionali libri a strappi, o come quelle dei «libri-gioco» pensati per salti da un capitolo all’altro.

Tenniel che, sfruttando la rotazione dei dispositivi mobili, faceva spostare, precipitare, mutare gli oggetti rappresentati intorno ad Alice, e trasformare in altri oggetti, proprio come si è sempre fatto nei classici libri gioco pop-up realizzati per l’infanzia in edizioni cartonate. Il presupposto che anche l’edizione digitale di un libro non potesse allontanarsi dal modello cartaceo era così radicato che, paradossalmente, lo si imitava persino in quei casi in cui il libro cartaceo aveva mostrato i suoi maggiori limiti proprio cercando di simulare espansioni e trasformazioni impossibili con acrobazie come quelle mostrate da Queneau o Nelson realizzando eccezionali libri a strappi, o come quelle dei «libri-gioco» pensati per salti da un capitolo all’altro.

Noi mostrammo che per realizzare una edizione di Alice’s Adventures in Wonderland davvero competitiva rispetto alle tante esistenti in versione cartacea, compresa quella “annotata” da Martin Gardner, si potesse sfruttare tutta l’opera di Carroll, valorizzando la sua polivalenza di autore-studioso, cioè includendo anche i suoi lavori di matematico, logico, e didatta; inoltre si poteva correlare sistematicamente tutta la letteratura critica – o almeno quella parte realizzata in modo rigoroso – che era nata su quel testo; e infine si potevano correlare tutte le teorie scientifiche presupposte dallo stesso Carroll e dai suoi studiosi, facendo così di quel racconto – o meglio di quei racconti correlati – non un semplice libro-gioco da esaurire in una partita, ma un vero e proprio manuale applicato di logica, linguistica, disegno, e di tante altre materie di solito separate tra scienze e arti. Nell’opera di Carroll pensavamo di aver trovato un oggetto particolarmente adatto per mostrare come in un sistema ipertestuale – così come noi lo intendevamo – gli studi scientifici e artistici potessero convivere, e anzi reciprocamente promuoversi attraverso un unico ambiente in cui si poteva imparare a fare arte e scienza, o meglio arte con la scienza.

Noi mostrammo che per realizzare una edizione di Alice’s Adventures in Wonderland davvero competitiva rispetto alle tante esistenti in versione cartacea, compresa quella “annotata” da Martin Gardner, si potesse sfruttare tutta l’opera di Carroll, valorizzando la sua polivalenza di autore-studioso, cioè includendo anche i suoi lavori di matematico, logico, e didatta; inoltre si poteva correlare sistematicamente tutta la letteratura critica – o almeno quella parte realizzata in modo rigoroso – che era nata su quel testo; e infine si potevano correlare tutte le teorie scientifiche presupposte dallo stesso Carroll e dai suoi studiosi, facendo così di quel racconto – o meglio di quei racconti correlati – non un semplice libro-gioco da esaurire in una partita, ma un vero e proprio manuale applicato di logica, linguistica, disegno, e di tante altre materie di solito separate tra scienze e arti. Nell’opera di Carroll pensavamo di aver trovato un oggetto particolarmente adatto per mostrare come in un sistema ipertestuale – così come noi lo intendevamo – gli studi scientifici e artistici potessero convivere, e anzi reciprocamente promuoversi attraverso un unico ambiente in cui si poteva imparare a fare arte e scienza, o meglio arte con la scienza.

Il progetto dedicato a Carroll, e al suo Alice’s Adventures in Wonderland, è stato in quegli anni il nostro cavallo di troia per mostrare le inadeguatezze dell’editoria elettronica che riproponeva in «versione pop up e multimediale» l’edizione illustrata e annotata dello stesso testo, senza riuscire a proporre alcun valore aggiunto oltre l’utilità «salvaspazio». Ma è stato anche il Sistema con cui, sollecitando un confronto rigoroso con ciò che si era fatto o si stava facendo su questo autore, abbiamo potuto mostrare cosa eravamo in grado di fare noi con una materia tanto ricca e stimolante.

Il progetto dedicato a Carroll, e al suo Alice’s Adventures in Wonderland, è stato in quegli anni il nostro cavallo di troia per mostrare le inadeguatezze dell’editoria elettronica che riproponeva in «versione pop up e multimediale» l’edizione illustrata e annotata dello stesso testo, senza riuscire a proporre alcun valore aggiunto oltre l’utilità «salvaspazio». Ma è stato anche il Sistema con cui, sollecitando un confronto rigoroso con ciò che si era fatto o si stava facendo su questo autore, abbiamo potuto mostrare cosa eravamo in grado di fare noi con una materia tanto ricca e stimolante.