La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

I nostri Servizi e Prodotti

3. Le Mostre Multimediali

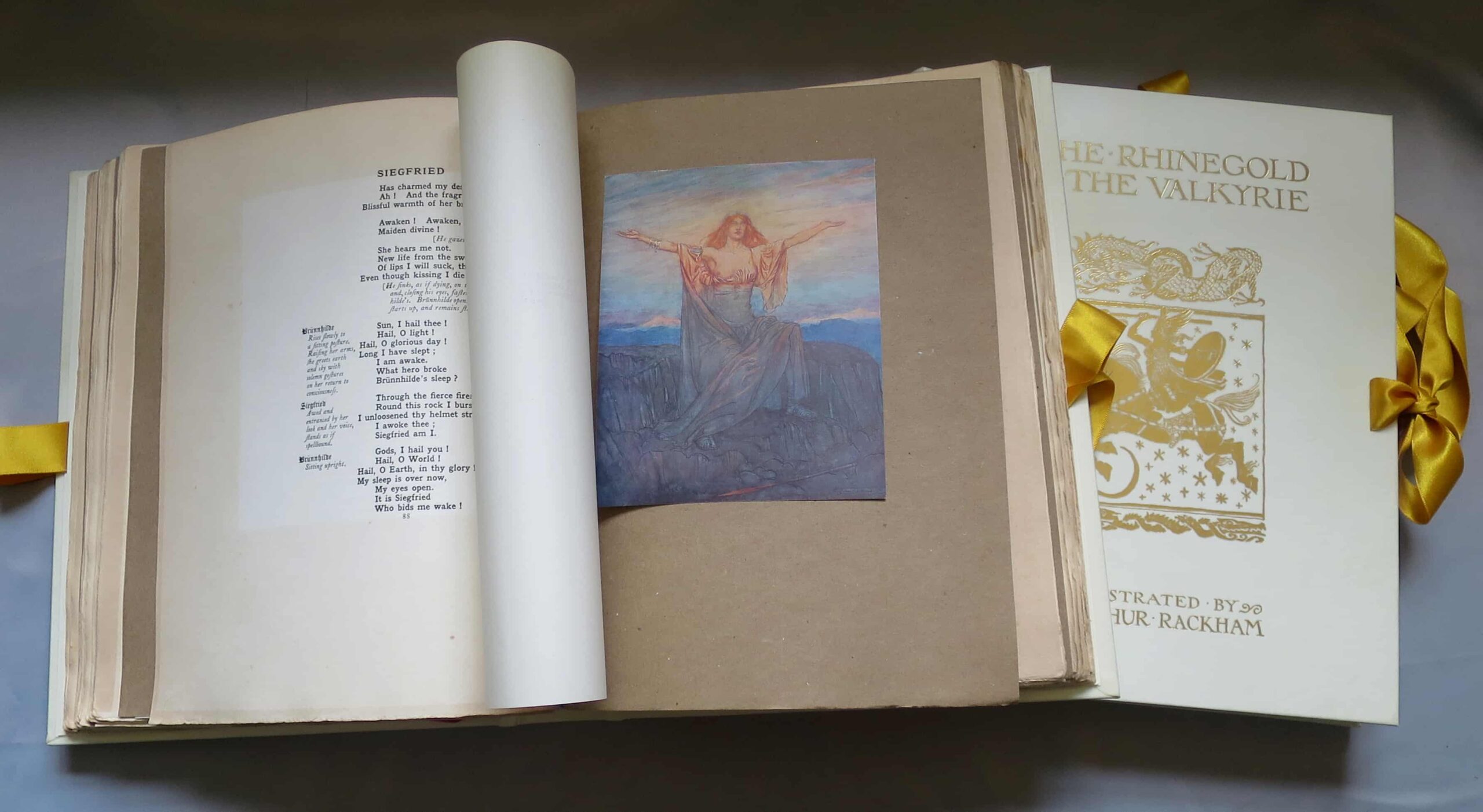

Wagner visivo. Il “Ciclo dell’Anello del Nibelungo” di Richard Wagner nelle immagini di Arthur Rackham e Franz Stassen

Grazie alla collaborazione con il “Teatro La Fenice” di Venezia, in un periodo in cui l’allora “Area Formazione Ricerca e Progetti Speciali”investiva le poche risorse a sua disposizione in progetti come questo, e grazie anche alla partecipazione dell’ “Associazione Wagner di Venezia”, interessata a valorizzare le risorse del proprio archivio, abbiamo potuto allestire, presso la sede di quest’ultima, in tre anni, tre mostre su tre dei quattro capitoli della “Saga dell’Anello del Nibelungo” di Richard Wagner.

Grazie alla collaborazione con il “Teatro La Fenice” di Venezia, in un periodo in cui l’allora “Area Formazione Ricerca e Progetti Speciali”investiva le poche risorse a sua disposizione in progetti come questo, e grazie anche alla partecipazione dell’ “Associazione Wagner di Venezia”, interessata a valorizzare le risorse del proprio archivio, abbiamo potuto allestire, presso la sede di quest’ultima, in tre anni, tre mostre su tre dei quattro capitoli della “Saga dell’Anello del Nibelungo” di Richard Wagner.

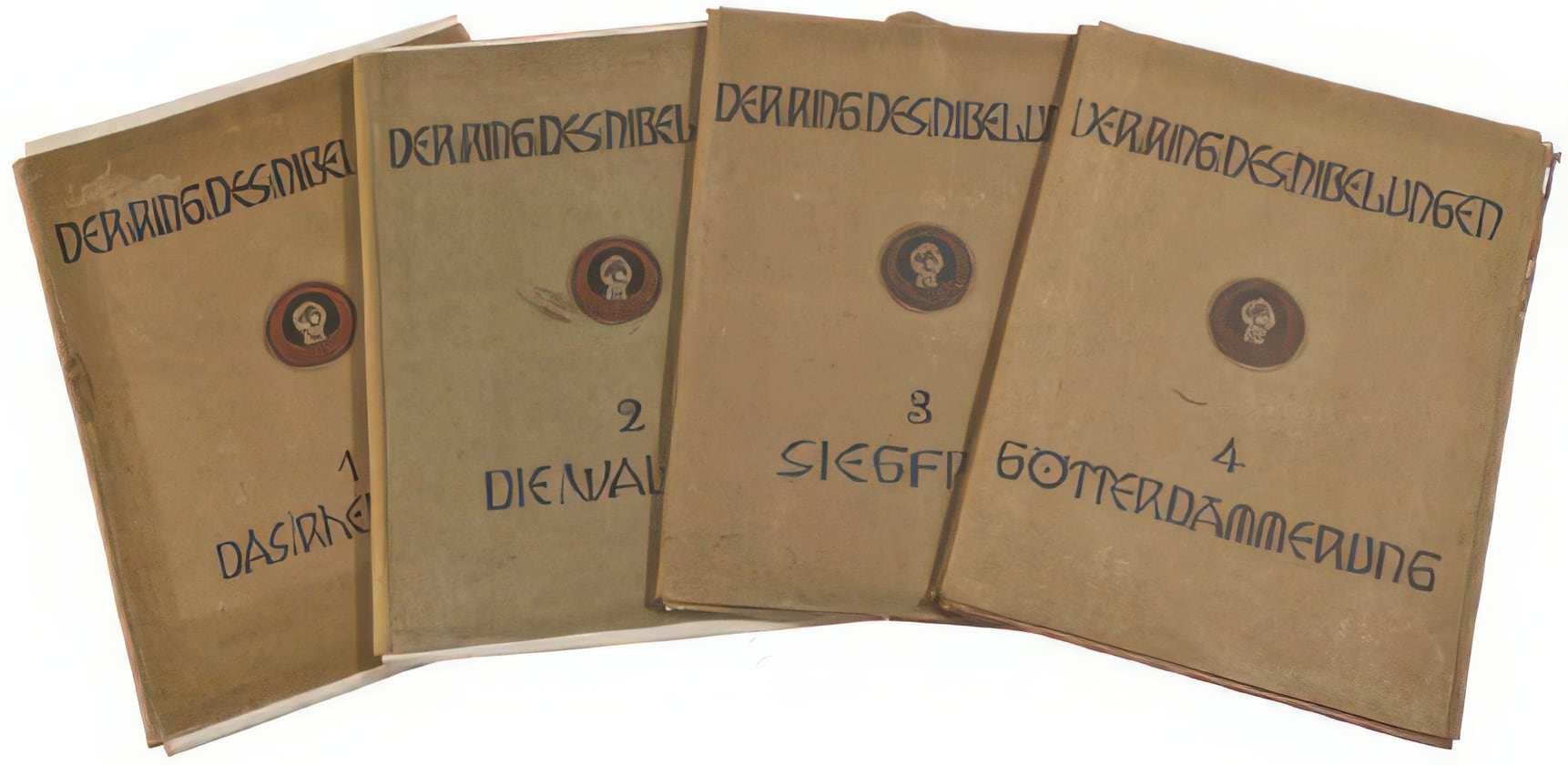

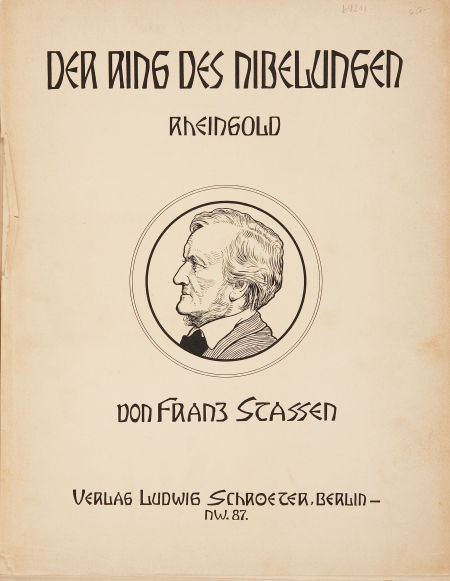

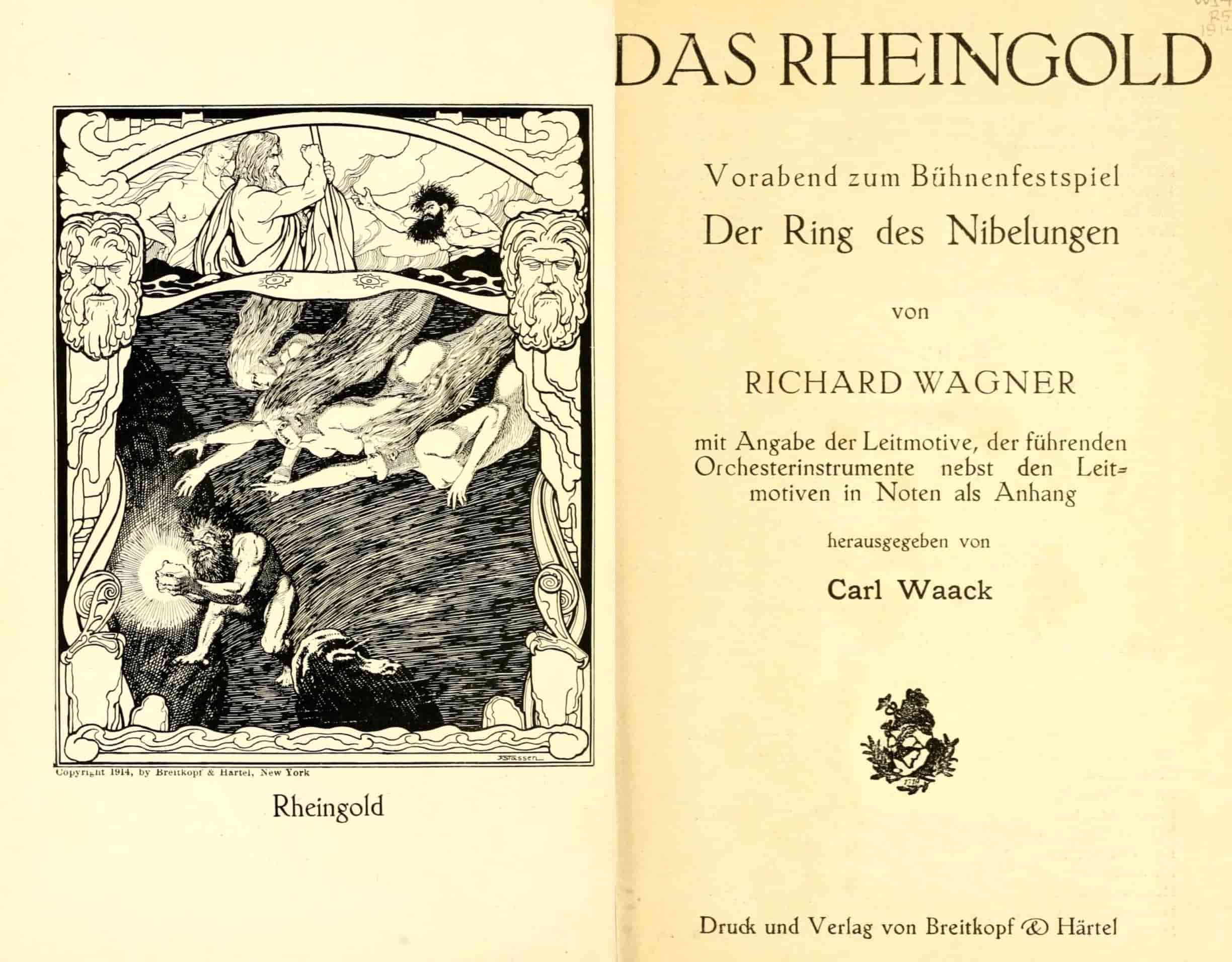

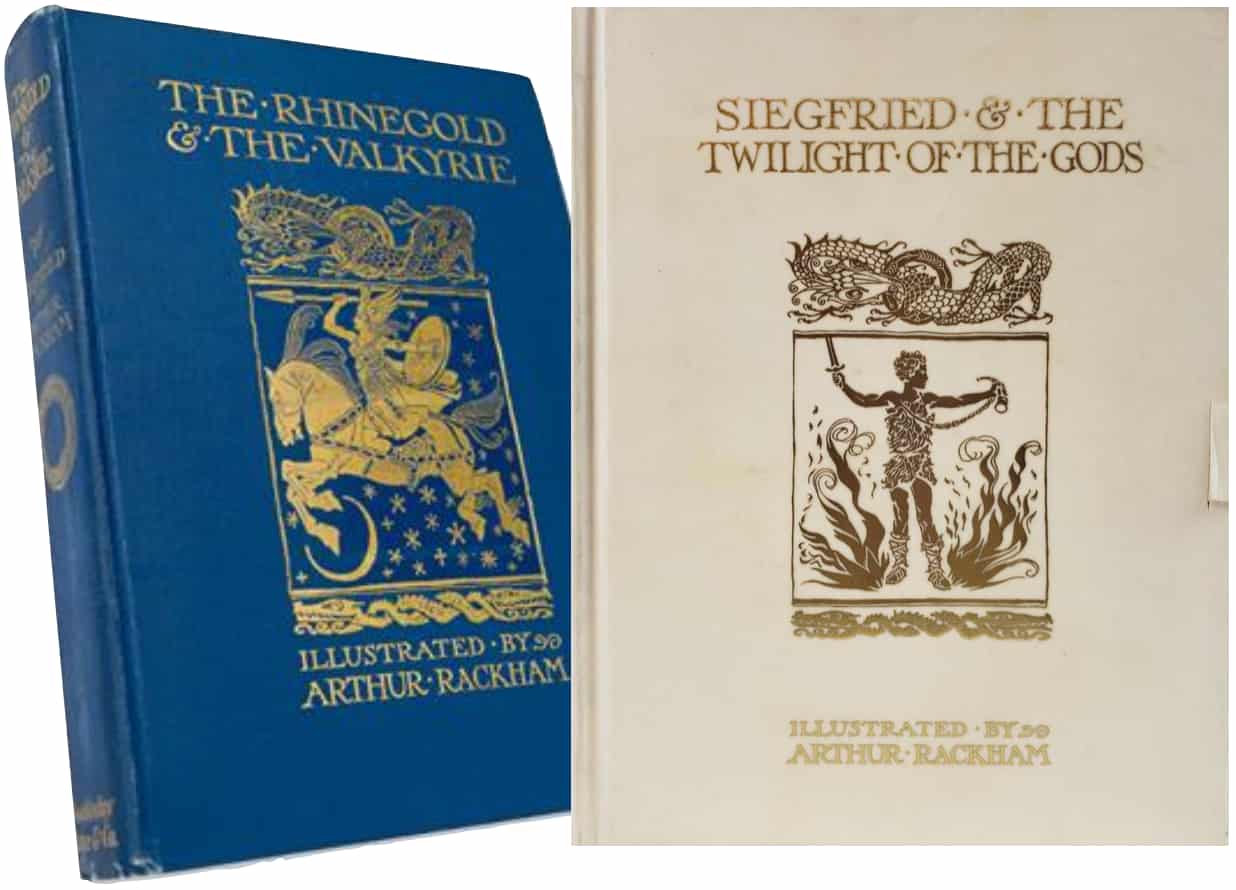

Ogni mostra era composta dalle tavole pittoriche ad alta definizione composte da Franz Stassen e da Arthur Rackham, e da didascalie che esplicitavano sia le soluzioni narrative wagneriane sia le soluzioni espressive dei due grandi pittori-illustratori. Inoltre presentava su grande schermo il relativo Sentiero Esplorativo in anteprima; ed era infine accompagnata da seminari intensivi per preparare gli educatori a utilizzare al meglio i Sentieri e l’Evento della mostra con i loro allievi.

Con questo progetto eccezionale, a cui lavorammo ancora per anni, volevamo presentare alle nuove generazioni un capolavoro della narrazione le cui straordinarie invenzioni narrative sono ancora, sia pure inconsapevolmente e indirettamente, apprezzate da quanti amano con passione quelle saghe letterarie, televisive e cinematografiche che sfruttano, ma solo riduttivamente, la miniera di temi e soluzioni narrative costituita dall’originale wagneriano.

L’idea di un “Wagner visivo” nasceva sia dalla concezione che Wagner stesso aveva della sua opera, – che intesa come “Opera totale” comprendeva un aspetto visivo irrinunciabile – sia dall’opportunità di disporre dei lavori completi che i due grandi pittori – Franz Stassen e Arthur Rackham – avevano autonomamente dedicato al Ciclo dell’Anello; dipinti che proprio nel loro insieme ci parevano particolarmente adeguati a rappresentare il complesso progetto narrativo wagneriano.

Mentre l’Associazione Wagner aveva messo a disposizione il lascito di un benefattore che aveva donato una delle cartelle numerate in cui erano raccolti i lavori di Stassen sull’opera di Wagner, noi ci eravamo procurati, dal mercato dell’ antiquariato, una rara e perfetta copia dell’edizione “Gift Book” del “Ciclo dell’Anello” con tutte le tavole composte da Rackham. Noi stessi, negli anni successivi, per renderci indipendenti nella gestione del progetto, ci siamo procurati anche l’intero ciclo di Stassen, acquistandolo ad un’asta grazie a un nostro benefattore, in previsione di completare da soli il nostro progetto dedicato all’Anello, senza poter più contare su aiuti esterni, venuti a mancare – come troppo spesso accade – a lavoro ormai avanzato.

Tra il 2006 e il 2009, unendo le poche ma sufficienti forze in campo, riuscimmo a compiere – con un grande investimento da parte nostra – l’impresa di realizzare non solo le tre Mostre fisiche presso la sede dell’Associazione Wagner e all’interno dei programmi Educativi promossi dal Teatro La Fenice, ma anche tre Sentieri Esplorativi correlati, da offrire ai tanti insegnanti delle Scuole del Triveneto che seguivano da anni le nostre attività in collaborazione con l’ “Area Formazione Ricerca e Progetti Speciali del Teatro la Fenice di Venezia”.

Nessuno dal secolo scorso aveva più mostrato la Tetralogia de “L’anello del Nibelungo” di Richard Wagner raccontata attraverso le interpretazioni pittoriche di due tra i più grandi illustratori di ogni tempo: Franz Stassen e Arthur Rackham. Né alcuno aveva mai esplorato le innumerevoli correlazioni che la Tetralogia aveva stabilito con la grande narrazione mitologica nordica e quelle che aveva poi suscitato nella drammaturgia e nella narrazione coeva e successiva, diventando essa stessa un modello per le saghe e serie che tutt’oggi – sia pure con misere riduzioni e implicite imitazioni – si ispirano ad essa o a suoi derivati, ma senza mai scoprire e rivelare la fonte primaria del loro successo.

Nessuno dal secolo scorso aveva più mostrato la Tetralogia de “L’anello del Nibelungo” di Richard Wagner raccontata attraverso le interpretazioni pittoriche di due tra i più grandi illustratori di ogni tempo: Franz Stassen e Arthur Rackham. Né alcuno aveva mai esplorato le innumerevoli correlazioni che la Tetralogia aveva stabilito con la grande narrazione mitologica nordica e quelle che aveva poi suscitato nella drammaturgia e nella narrazione coeva e successiva, diventando essa stessa un modello per le saghe e serie che tutt’oggi – sia pure con misere riduzioni e implicite imitazioni – si ispirano ad essa o a suoi derivati, ma senza mai scoprire e rivelare la fonte primaria del loro successo.

La tetralogia wagneriana ha infatti – direttamente o indirettamente – affascinato intere generazioni di narratori, lettori/spettatori, e cantastorie, spesso ignari di star elogiando, senza esplicitarlo, le straordinarie soluzioni elaborate da Richard Wagner. È immenso il debito che ogni artista contemporaneo ha contratto con questo autore, sia per la narrazione che per musica delle sue opere; questa mostra, riraccontando il labirinto di storie che si intrecciano nel Ciclo dell’Anello, e mostrando le soluzioni compositive wagneriane per rappresentarlo, aiuta a renderlo esplicito e invita a studiare l’eredità di questo autore sia sul piano narrativo, per gli archetipi da lui stesso tramandati o inventati, sia sul piano compositivo, per la sua capacità di orchestrate tutte le forme espressive in un’unica partitura multiespressiva, sia sul piano metodologico, perché nessuno come lui ha saputo mostrare e spiegare cosa sia la vera multiespressività e come possa essere usata nella narrazione artistica.

Proponendosi infatti lui stesso come autore polivalente, «one man band» capace come nessun altro di coreografare ogni soluzione espressiva e di dare a ciascuna di esse un ruolo complementare in una narrazione a molti livelli narrativi ed espressivi, Wagner va oggi considerato il miglior maestro da cui apprendere questa insuperata lezione. Per questa ragione noi lo abbiamo adottato tra i maestri virtuali della nostra Scuola di Narrazione, e per questo stesso motivo non solo la sua opera, ma anche gli strumenti che abbiano elaborato – a partire da questa iniziativa – per estrarre gli insegnamenti racchiusi in essa, saranno a disposizione di tutti gli allievi della nostra Scuola.

Proponendosi infatti lui stesso come autore polivalente, «one man band» capace come nessun altro di coreografare ogni soluzione espressiva e di dare a ciascuna di esse un ruolo complementare in una narrazione a molti livelli narrativi ed espressivi, Wagner va oggi considerato il miglior maestro da cui apprendere questa insuperata lezione. Per questa ragione noi lo abbiamo adottato tra i maestri virtuali della nostra Scuola di Narrazione, e per questo stesso motivo non solo la sua opera, ma anche gli strumenti che abbiano elaborato – a partire da questa iniziativa – per estrarre gli insegnamenti racchiusi in essa, saranno a disposizione di tutti gli allievi della nostra Scuola.

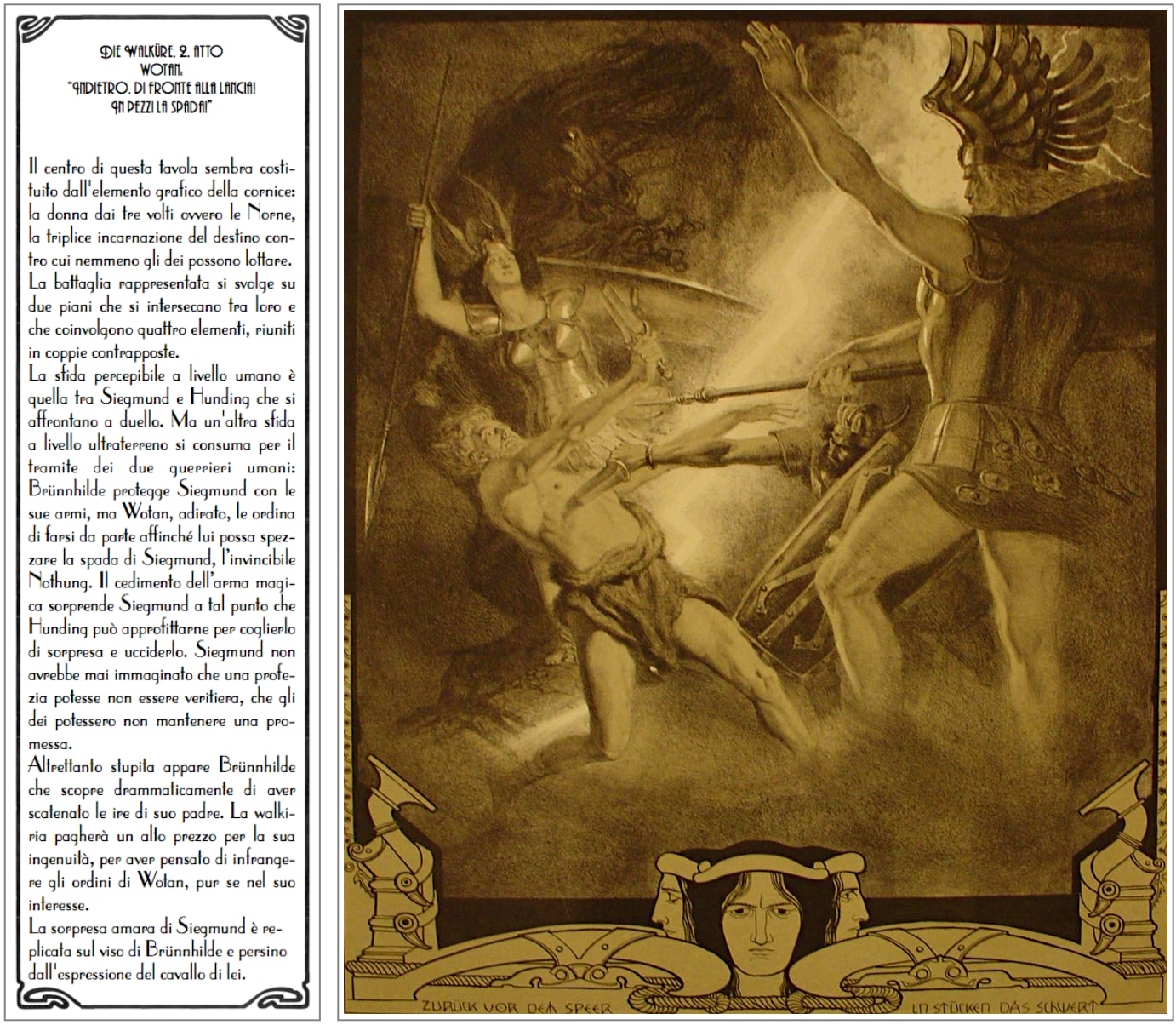

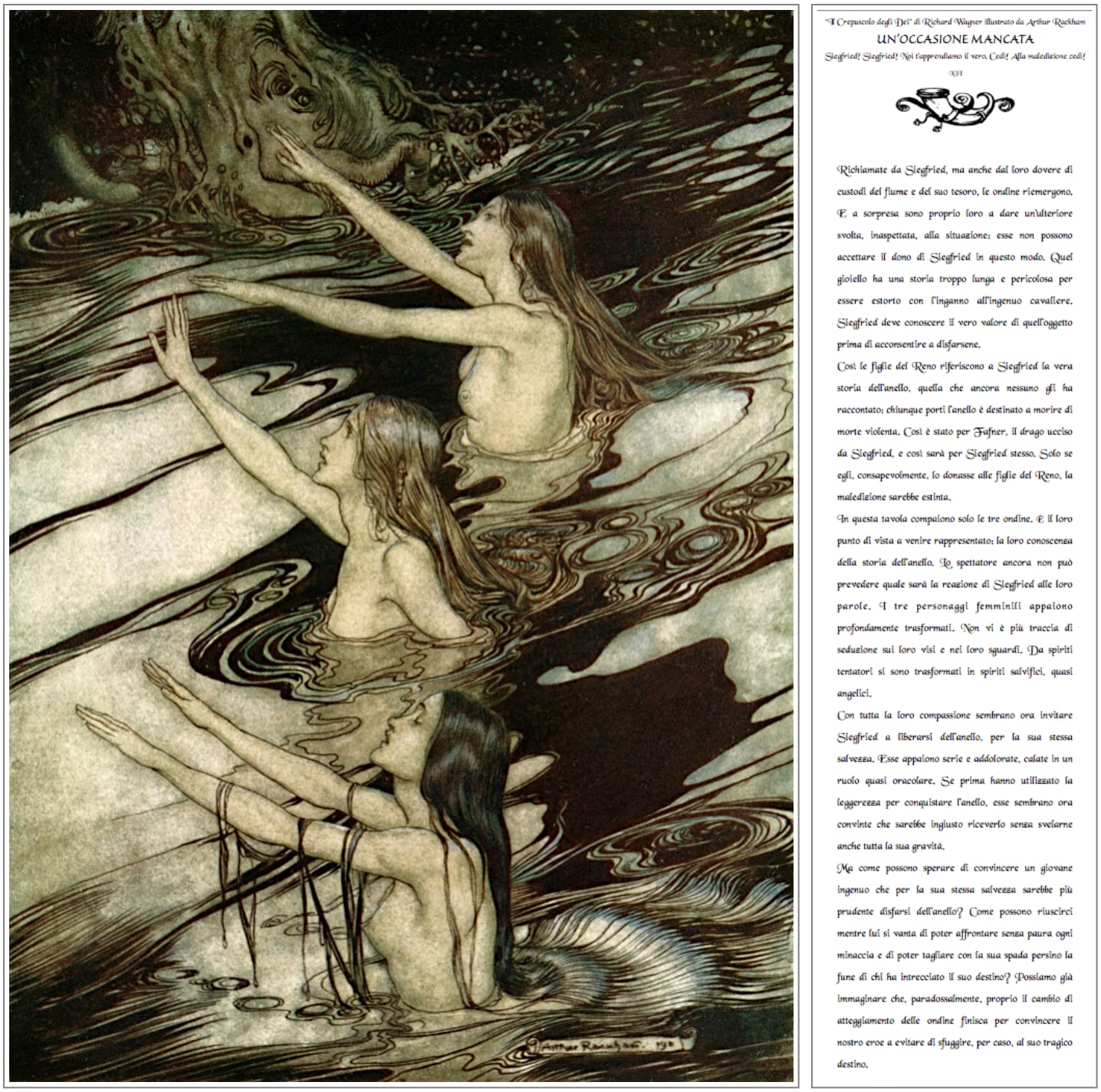

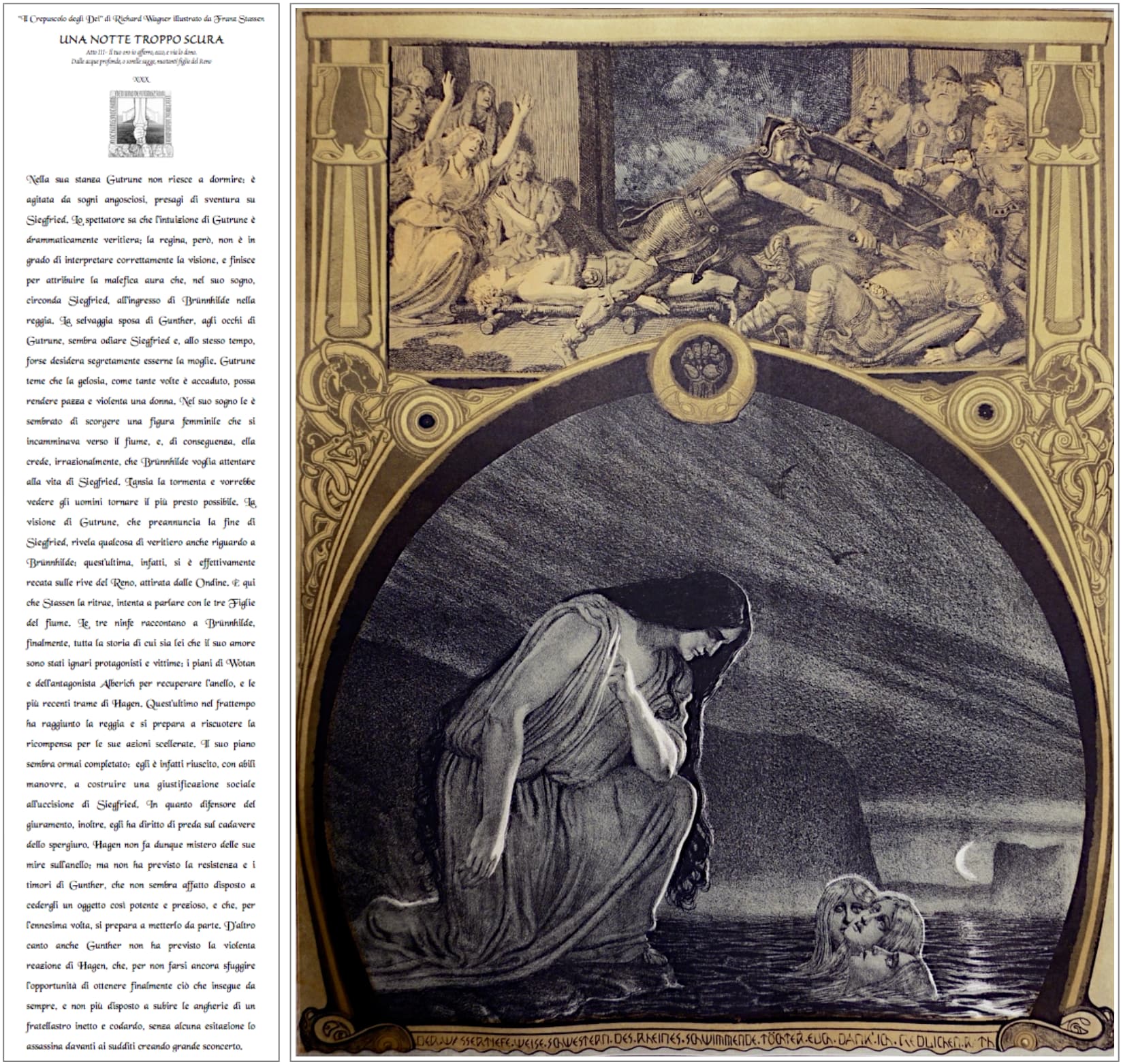

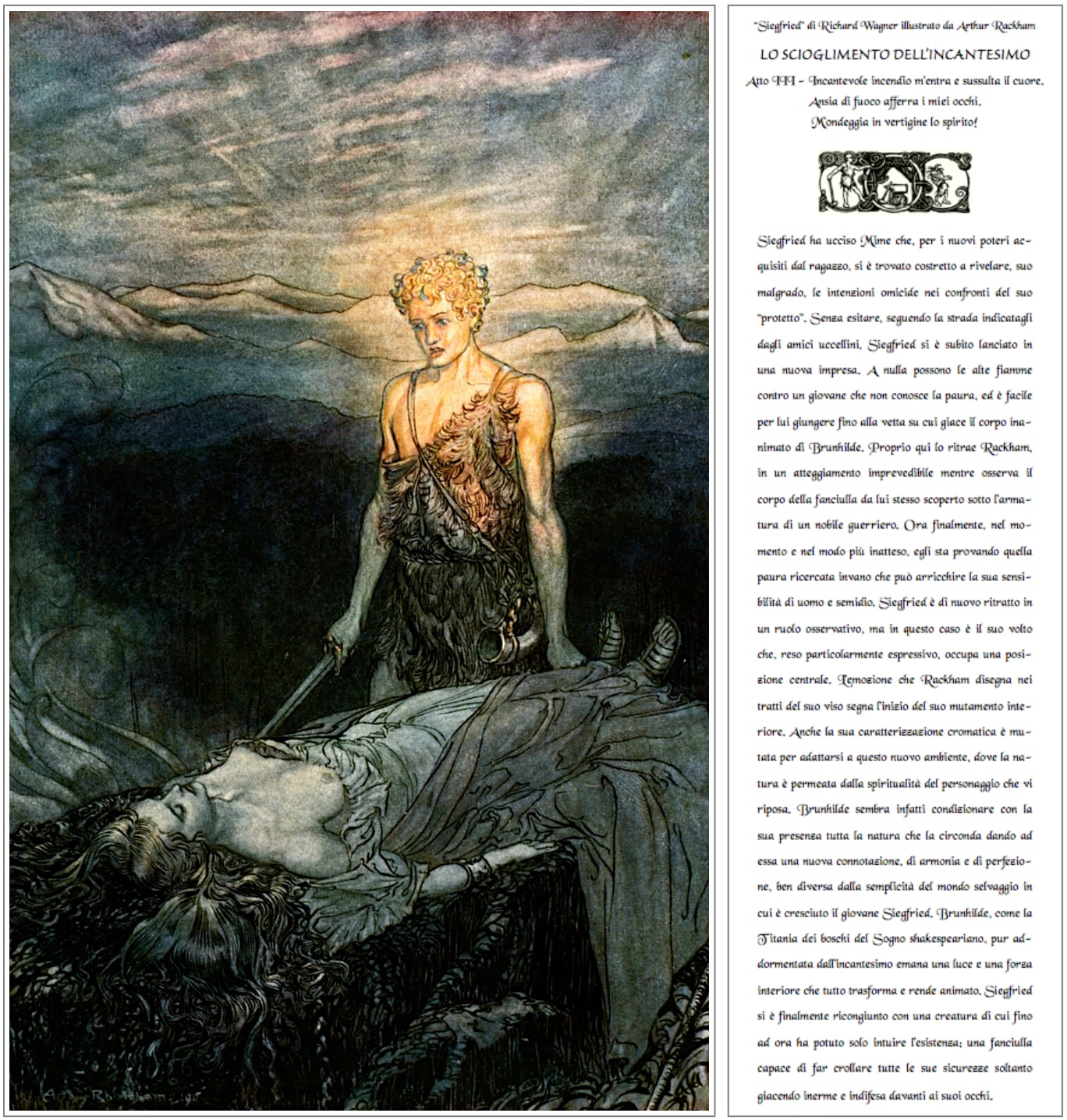

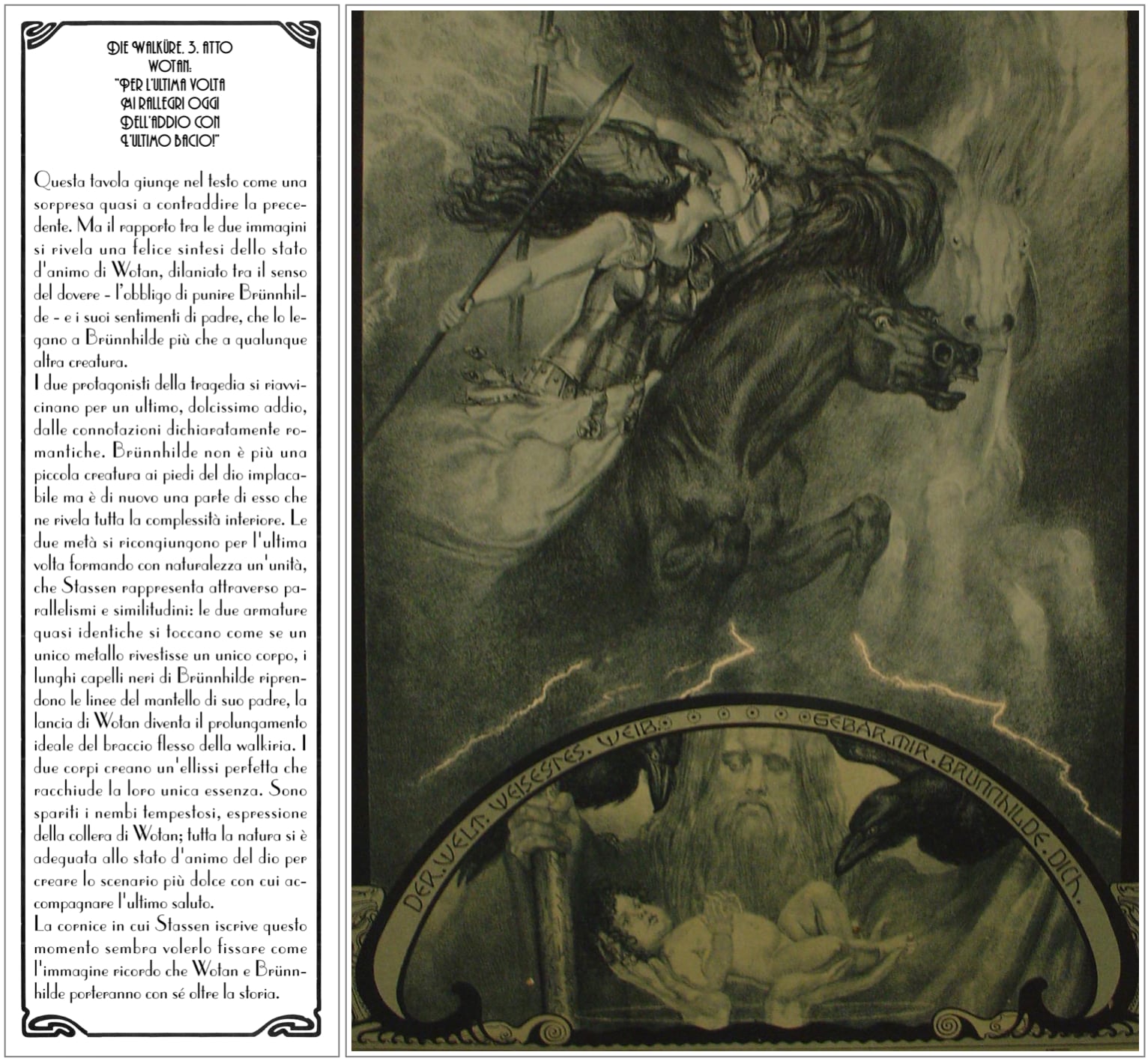

Quando iniziammo a lavorare sui progetti espositivi, non appena avemmo la possibilità di mettere confronto i cicli pittorici dei due autori, ci rendemmo conto che avremmo potuto compiere un’operazione straordinaria in una modalità sorprendente tanto quanto le preziose tavole che riportavamo alla luce in tutta la loro bellezza esponendole nelle mostre. Grazie ai diversi modi con cui i due pittori avevamo rappresentato il Ciclo, noi avevamo infatti la possibilità di presentare il complesso racconto della Saga sia in forma di «fabula» (le informazioni secondo l’ordine cronologico degli eventi narrati) utilizzando le immagini di Franz Stassen, sia in forma di «intreccio»  (le informazioni secondo l’ordine logico deciso da Wagner per farle scoprire ai personaggi e agli spettatori) utilizzando le immagini di Arthur Rackham.

(le informazioni secondo l’ordine logico deciso da Wagner per farle scoprire ai personaggi e agli spettatori) utilizzando le immagini di Arthur Rackham.

Così, in ognuna delle tre mostre, potemmo invitare i visitatori a compiere materialmente due percorsi complementari, il cui valore e il cui interesse risiedeva tanto nel poter osservare e comprendere da due diverse prospettive la complessità del labirinto narrativo composto da Wagner, quanto nel poter riflettere, sul piano metodologico, sull’idea stessa di «fabula» e «intreccio».

Inoltre, grazie all’interazione tra le tavole e i nostri meta-ipertesti (realizzati come didascalie ma anche come un percorso letterario parallelo e complementare a quello visivo) i visitatori potevano riflettere sulle possibilità interpretative offerte dal progetto wagneriano e confrontarle con le diverse interpretazioni realizzate due pittori, che, con le loro soluzioni espressive, erano stati in grado di rappresentare due diversi viaggi esplorativi nel medesimo labirinto, sintetizzando con raffigurazioni estremamente ricercate le tappe da loro ritenute necessarie per passare da una scena all’altra. E se le immagini composte da Rackham mostravano come l’intreccio wagneriano invitasse il lettore a continui salti in avanti e indietro nel tempo, per collegare con la memoria elaborativa nuove informazioni a informazioni già ricevute, quelle di Stassen, pur seguendo l’ordine cronologico degli eventi ricostruibile dall’intreccio wagneriano, erano composte a due livelli,  riquadrando un’immagine dentro l’altra, e sfruttando una sorta di cornice grafica come «pre-visione» o come «retro-visione» che invitava anch’essa il lettore/visitatore a immaginare sviluppi eventuali e a scoprire cause implicite negli antefatti.

riquadrando un’immagine dentro l’altra, e sfruttando una sorta di cornice grafica come «pre-visione» o come «retro-visione» che invitava anch’essa il lettore/visitatore a immaginare sviluppi eventuali e a scoprire cause implicite negli antefatti.

Sono passati molti anni da quando iniziammo con grande interesse a occuparci di questo progetto grazie all’impegno e alla passione soprattutto di una nostra collaboratrice – Valeria Vitale – che investì alcuni anni della sua vita nello studio sistematico della Tetralogia. Da allora, con le mostre e con una serie di Seminari e di Sentieri Esplorativi rivolti al mondo Educativo, abbiamo cercato di rispondere anzitutto ad alcune domande preliminari per la nostra stessa attività, come questa: perché mai una saga tanto appassionante e di tale complessità narrativa, un racconto multimediale così ben orchestrato tra musica parola e immagini, un soggetto così equilibrato tra storia d’amore e epos cavalleresco, non costituisca una di quelle esperienze formative imprescindibili che potrebbero formare il carattere di ogni adolescente e indurlo a ricercare nuove esperienze conoscitive altrettanto stimolanti per tutta la vita? Perché mai un ragazzo dovrebbe accontentarsi, oggi, di un succedaneo privo delle stesse qualità? Con questo interrogativo da un lato vorremmo spezzare una lancia a favore di qualunque riscrittura variante che serva a far scoprire o riscoprire un testo classico anziché sostituirlo, e dall’altro vorremmo sostenere qualunque operazione sia volta a promuovere un testo classico e a farlo ritornare  a svolgere la sua missione di custode di saperi e ideali immortali, la cui perdita segna il declino di una Civiltà.

a svolgere la sua missione di custode di saperi e ideali immortali, la cui perdita segna il declino di una Civiltà.

Fin dalle prime articolazioni di questo progetto abbiamo continuato a chiederci, ad ogni passo, se saremmo riusciti a far venir voglia, a un nuovo potenziale giovane spettatore, di viaggiare nell’universo della Tetralogia wagneriana e, di conseguenza, di acquisire, con noi, le necessarie competenze per apprezzarne la complessità. A tale scopo abbiamo cercato di contagiare i destinatari con il nostro esempio, con il nostro piacere e la nostra passione nell’esplorare questo universo leggendario, anzitutto da fruitori, poi da studiosi, e infine da cantastorie multimediali.

Il ruolo dell’Istituto, in questa impresa, è stato soprattutto quello di aver contribuito a portare la formazione di una collaboratrice al livello che l’impresa richiedeva. L’interpretazione che lei ha saputo elaborare, non solo originale ma anche straordinariamente rispettosa delle intenzioni dell’autore (così difficili da intendere), è così adeguata e convincente da riuscire a far combaciare tutti i pezzi di un mosaico che tanti studiosi prima di lei hanno provato a ricomporre ma senza mai far tornare completamente i conti. Il suo merito più visibile sta nell’essere riuscita a raccontare, con l’ausilio di una scrittura poli-espressiva, insieme letteraria e visiva, quel che è riuscita a scoprire dopo lunghi e appassionanti studi dei testi e delle loro implicite correlazioni –  un’attività svolta questa, svolta con la nostra diretta collaborazione – soprattutto riguardo alle favole e ai miti di cui la saga si nutre, nonché ai tanti racconti, anche recenti, che si sono nutriti delle soluzioni wagneriane.

un’attività svolta questa, svolta con la nostra diretta collaborazione – soprattutto riguardo alle favole e ai miti di cui la saga si nutre, nonché ai tanti racconti, anche recenti, che si sono nutriti delle soluzioni wagneriane.

Siamo molto orgogliosi di poter affermare che, dopo anni che una nostra allieva, forse al più promettente e preparata, ha dedicato alla formazione, allo studio e alla collaborazione a progetti autoriali dedicati a grandi racconti classici (letterari e teatrali, musicali e cinematografici), noi abbiamo finalmente potuto assistere a un lavoro sviluppato autonomamente e quasi interamente da lei, riservandoci solo la supervisione e diventando noi stessi i suoi collaboratori. A questo proposito, il suo lavoro mostra come sia possibile trasmettere competenze tanto complesse attraverso un’attività insieme formativa e laboratoriale. Grazie alle capacità che lei ha acquisito in ani di studi, di estrarre tanta di quella ricchezza racchiusa in un capolavoro artistico e di rappresentarla nel modo più adeguato, gli spettatori del futuro potranno godere degli insegnamenti wagneriani riconoscendoli e apprezzandoli nella sua stessa opera; e non dovranno più fare come fa la volpe con l’uva, cioè giudicare datato e superato un capolavoro immortale, per tentare così di nascondere la propria incapacità di comprenderlo.

Il lavoro svolto per le Mostre wagneriane, come tutti quelli che il nostro Istituto realizza e che da anni conduce da solo o in collaborazione con Enti Educational, non si propone di ridurre la vastità e la profondità di un racconto tanto complesso pur di renderlo apparentemente accessibile senza adeguata preparazione, pur di dare l’illusione di una facile e immediata comprensione; il lavoro,  che è culminato in quegli affascinanti allestimenti, ha mostrato come sia possibile aiutare tutti i potenziali spettatori a non scoraggiarsi e neppure ad accontentarsi di gratificanti ma fuorvianti riduzioni divulgative o di pretestuose interpretazioni dietrologiche.

che è culminato in quegli affascinanti allestimenti, ha mostrato come sia possibile aiutare tutti i potenziali spettatori a non scoraggiarsi e neppure ad accontentarsi di gratificanti ma fuorvianti riduzioni divulgative o di pretestuose interpretazioni dietrologiche.

Noi cerchiamo di essere altrettanto bravi come studiosi che come cantastorie, e cerchiamo, con il nostro lavoro, di far venir voglia di affrontare le letture più ardue, per il piacere che possono dare a chiunque abbia voglia di affinare con umiltà i propri strumenti conoscitivi per arrivare a poter godere, meritatamente, di piaceri non immediatamente accessibili con le sole capacità che già possiede.

Perciò i nostri sistemi ipermediali che accompagnano le Mostre e gli Spettacoli, che ne promuovono la fruizione, sono insieme manuali per apprendere «come studiare un testo» e, al contempo, viaggi esplorativi nei testi classici più complessi per mettere alla prova gli strumenti via via acquisiti nel corso dei viaggi stessi.

Perciò i nostri sistemi ipermediali che accompagnano le Mostre e gli Spettacoli, che ne promuovono la fruizione, sono insieme manuali per apprendere «come studiare un testo» e, al contempo, viaggi esplorativi nei testi classici più complessi per mettere alla prova gli strumenti via via acquisiti nel corso dei viaggi stessi.

Quando affrontiamo progetti così ambiziosi, ognuno di noi si sforza di apprendere gli insegnamenti degli autori di cui si occupa e poi di raccontare ciò che ha appreso. Wagner è uno di quegli autori a cui è necessario accostarsi con umiltà, per apprendere da lui prima di parlare di lui, prima cioè di pensare di poter spiegare il suo progetto creativo, frutto di studi che pochi registi oggi sarebbero disposti ad affrontare prima di cimentarsi con la tetralogia wagneriana.

Così, quando cerchiamo di far decollare uno dei nostri progetti insieme scientifici narrativi e didattici, ci sforziamo di ricordarci e di ricordare – ai collaboratori, agli allievi e agli educatori che coinvolgiamo nel progetto – che gli autori da noi considerati, prima di essere i nostri oggetti di studio sono prima di tutto i nostri maestri, e che, per poter capire come Wagner (o Dickens, o Shakespeare, o Lubitsch) siano riusciti a creare i loro capolavori, non si può ricorrere alle limitate conoscenze e competenze degli studi di settore. Per studiare Wagner non basta conoscere la musica; occorre conoscere la narrazione epica letteraria di ogni tempo e luogo, la pittura classica e il teatro in tutte le sue articolazioni di prosa e musicale, e infine quel cinema propriamente multimediale che ne ha appreso gli insegnamenti. Inoltre per capire Wagner non basta conoscere Wagner; occorre conoscere ciò di cui lui si è nutrito: la sua bibliomediateca ideale, cioè la materia narrativa ed espressiva che ha manipolato così abilmente nel comporre i suoi capolavori. E, infine, per comprendere come ha elaborato le sue strategie, non basta essere dei bravi spettatori disposti ad apprezzarle; bisogna essere capaci di ragionare come lui, di padroneggiare i suoi stessi principi di narrazione, bisogna saper giocare a scacchi

Così, quando cerchiamo di far decollare uno dei nostri progetti insieme scientifici narrativi e didattici, ci sforziamo di ricordarci e di ricordare – ai collaboratori, agli allievi e agli educatori che coinvolgiamo nel progetto – che gli autori da noi considerati, prima di essere i nostri oggetti di studio sono prima di tutto i nostri maestri, e che, per poter capire come Wagner (o Dickens, o Shakespeare, o Lubitsch) siano riusciti a creare i loro capolavori, non si può ricorrere alle limitate conoscenze e competenze degli studi di settore. Per studiare Wagner non basta conoscere la musica; occorre conoscere la narrazione epica letteraria di ogni tempo e luogo, la pittura classica e il teatro in tutte le sue articolazioni di prosa e musicale, e infine quel cinema propriamente multimediale che ne ha appreso gli insegnamenti. Inoltre per capire Wagner non basta conoscere Wagner; occorre conoscere ciò di cui lui si è nutrito: la sua bibliomediateca ideale, cioè la materia narrativa ed espressiva che ha manipolato così abilmente nel comporre i suoi capolavori. E, infine, per comprendere come ha elaborato le sue strategie, non basta essere dei bravi spettatori disposti ad apprezzarle; bisogna essere capaci di ragionare come lui, di padroneggiare i suoi stessi principi di narrazione, bisogna saper giocare a scacchi con lui imparando a prevederne le mosse e a raccogliere le sue sfide sul suo terreno; bisogna anche entrare nella mente del più bravo del più bravo direttore d’orchestra, del più bravo illustratore/scenografo (e in queste mostre abbiamo chiamato ad aiutarci i due più bravi interpreti visivi dei progetti wagneriani) e in quella del più bravo regista. Solo in questo modo possiamo arrivare a capire cosa Wagner ci ha lasciato in eredità, e possiamo, di conseguenza, tentare di elaborare una spiegazione soddisfacente e una interessante e adeguata interpretazione scenica.

con lui imparando a prevederne le mosse e a raccogliere le sue sfide sul suo terreno; bisogna anche entrare nella mente del più bravo del più bravo direttore d’orchestra, del più bravo illustratore/scenografo (e in queste mostre abbiamo chiamato ad aiutarci i due più bravi interpreti visivi dei progetti wagneriani) e in quella del più bravo regista. Solo in questo modo possiamo arrivare a capire cosa Wagner ci ha lasciato in eredità, e possiamo, di conseguenza, tentare di elaborare una spiegazione soddisfacente e una interessante e adeguata interpretazione scenica.

Se alla nostra brava collaboratrice è stato possibile riraccontare la saga adoperando il lavoro di due grandi illustratori per visualizzare quei sentimenti che Wagner ci ha invitato ad immaginare con la sua musica o con le reazioni verbali e fisiche dei suoi personaggi, è perché il progetto wagneriano è un perfetto laboratorio multimediale aperto a tutti coloro che vogliano imparare a raccontare servendosi delle innumerevoli risorse espressive e delle sofisticatissime strategie narrative che questo autore completo e polivalente padroneggia con altrettanta maestria invitandoci a fare altrettanto.

Per venire alle meravigliose tavole di Stassen e di Rackham raccolte in queste mostre, vi invitiamo a immaginare – e possibilmente a vedere – come quelle immagini composte in quei modi aiutino a comprendere il progetto di Wagner, così come questo aiuti a comprendere in che modo i progetti elaborati dai due pittori rappresentino idee che possono essere ricavate dallo stesso  progetto di Wagner. Grazie a questa iniziativa, mettendo in mostra i lavori dei due più raffinati interpreti visivi della Tetralogia, e facendo di essi le nostre guide nel viaggio ipermediale che sostiene e accompagna l’esposizione, il progetto wagneriano viene reso esplicito e moltiplicato nelle sue articolazioni, divenendo un labirinto conoscitivo adatto a ritrovare e riallacciare tutti i grandi archetipi narrativi di cui ci siamo tutti nutriti sin dall’infanzia.

progetto di Wagner. Grazie a questa iniziativa, mettendo in mostra i lavori dei due più raffinati interpreti visivi della Tetralogia, e facendo di essi le nostre guide nel viaggio ipermediale che sostiene e accompagna l’esposizione, il progetto wagneriano viene reso esplicito e moltiplicato nelle sue articolazioni, divenendo un labirinto conoscitivo adatto a ritrovare e riallacciare tutti i grandi archetipi narrativi di cui ci siamo tutti nutriti sin dall’infanzia.

Attraverso le mostre, e avvalendovi – prima, o dopo la visita – dei Sentieri Esplorativi, potrete accostare i lavori dei due grandi illustratori sia tra loro che ai testi wagneriani e alle nostre didascalie, le quali da un lato colmano i buchi tra le tavole, ricreando una narrazione multimediale con le tavole stesse, e dall’altro esplicitano alcuni dei tanti principi narrativi presenti nel testo wagneriano o nelle tavole dei due grandi pittori.

Oggi le tre mostre (e speriamo presto di poter aggiungere anche la quarta) possono avere sia una distribuzione offline, come allestimento unico o in parti dell’intera Saga dell’anello in sale idonee, sia una distribuzione online come complemento dei Sentieri Esplorativi (a cui aggiungeremo il quarto mancante) in unico «Sistema di Studio Reticolare».

Inoltre, tenendo conto dell’interesse che le Mostre e i nostri Sentieri possono re-suscitare per l’opera wagneriana e per quella dei suoi illustratori, siamo disposti e interessati a collaborare con un eventuale Editore per realizzare una Edizione analogica e/o elettronica che dia nuova vita  e nuovo senso alle meravigliose edizioni “Gift book”, creando una straordinaria edizione che si avvalga – oltre che dei libretti wagneriani – anche delle immagini dei più grandi illustratori e di un apparato critico come quello della mostra, che saremo lieti di curare insieme a quello visivo già in parte pronto grazie alle mostre.

e nuovo senso alle meravigliose edizioni “Gift book”, creando una straordinaria edizione che si avvalga – oltre che dei libretti wagneriani – anche delle immagini dei più grandi illustratori e di un apparato critico come quello della mostra, che saremo lieti di curare insieme a quello visivo già in parte pronto grazie alle mostre.

Per quanto riguarda il più ampio progetto dedicato al “Ring”, saremo felici di avere come nuovi partner Enti Teatrali che abbiano già già realizzato o abbiano in programma di realizzare l’intero “Ciclo de L’anello del Nibelungo”, abbiano a cuore la preparazione del pubblico, degli educatori e degli autori, e quindi siano interessati a partecipare a:

A) Il completamento dei 4 Sentieri Esplorativi ipermediali, ciascuno dedicato a un capitolo del Ciclo dell’Anello del Nibelungo

B) La realizzazione di un seminario intensivo online per promuoverne l’uso

C) Il completamento dei 4 doppi percorsi espositivi anche in vista di una mostra virtuale dedicata all’intero “Ciclo dell’Anello”, con tutte le tavole e didascalie per favorire l’osservazione di ciascuna tavola da più prospettive.