La Scienza Segreta dell'Arte Narrativa

Il nuovo Portale dell’Istituto MetaCultura dedicato allo Studio della Narrazione Artistica in ogni Forma Espressiva. Un Ambiente educativo e formativo rivolto a chiunque, per passione o professione, voglia scoprire e apprendere, insegnare e praticare la lezione metodologica racchiusa nelle opere dei Maestri.

La nostra Ricerca

2. Le Aree di Interesse

Tempo fa ci fu richiesto di elaborare alcune idee guida per contribuire a definire nuove ed efficaci strategie di politica culturale e educativa che potessero ispirare progetti innovativi, concepiti per dare un contributo alla ripresa culturale del nostro Paese.

Cogliamo ora l’occasione per esplicitare alcuni degli ideali a cui si ispirano i nostri studi, i progetti, e ora i servizi che offriamo ai nostri utenti, con l’aiuto dei nostri sostenitori.

Questa presentazione ci permette anche di chiarire quali siano le aree, di nostro interesse, su cui operiamo e nelle quali cerchiamo di dare un contributo significativo e specifico per tentare di contrastare, con i nostri modi, il degrado culturale in cui noi stessi siamo costretti a vivere.

Da tempo siamo giunti alla conclusione che occorrano nuove strategie per attuare una politica culturale e educativa virtuosa, per evitare cioè che si mantenga il nefasto assistenzialismo alla casta intellettuale creata dalla cattiva politica, e al contempo per contribuire alla ripresa del nostro Paese nell’unico campo che per secoli gli ha conferito un primato nel mondo: quello umanistico, in cui arte, scienza e educazione potrebbero tornare a svilupparsi in armonia, ricucendo lo strappo con la tradizione umanistica creatosi nel secolo scorso e da allora persino accresciuto. Tra le condizioni necessarie perché questo avvenga noi riteniamo anzitutto che si debba tornare a formare nuovi umanisti capaci di studiare e fare arte con la scienza. Chi cerca, invano, presunti talenti, è ingenuo o in malafede. Gli scopritori o inventori di nuovi talenti sono solo burattinai e illusionisti che vogliono farci credere che gli artisti nascano spontaneamente come i funghi, senza la necessaria formazione. È necessario tornare a insegnare, con l’esempio, «come» si creano quei capolavori immortali di cui il nostro Paese è ancora ricco, nonostante – paradossalmente – sia diventato povero di soggetti capaci di crearli e di insegnare a crearli. Ma come farlo in assenza di quei Maestri di cui si è persa persino la memoria nel secolo scorso?

Per poter formare nuovi umanisti occorre creare nuove condizioni che sopperiscano all’assenza di quegli autori, potenziali Maestri di nuovi autori, da troppo tempo scomparsi e malamente sostituiti da «attori» che ne hanno ereditato il ruolo, senza saperlo svolgere, e ne interpretano inadeguatamente la parte come caricature da commedia dell’arte.

Di seguito consideriamo alcune delle condizioni a nostro avviso indispensabili da soddisfare per poter sperare in un reale cambiamento.

A) Il futuro degli strumenti di studio, a tutti i livelli: dalla scuola di base all’istruzione professionale

Come si possono creare nuovi strumenti di studio, più adatti per apprendere e per insegnare «come» fare seriamente arte con la scienza, dopo che è stato interrotto il legame con la nostra stessa tradizione umanistica, dopo che sono scomparsi da tempo i Maestri in grado di tramandare a loro allievi i loro preziosi insegnamenti metodologici, e dopo circa un secolo di «felice» oblio riguardo a ciò che ha dato al nostro Paese una fama, ormai immeritata, proprio nell’arte e nella scienza?

Non basta certamente affidarsi alla sola possibilità di produrre e diffondere più agevolmente «contenuti» grazie alla Rete Internet e ai dispositivi mobili. Con la diffusione di massa delle cineprese e videocamere amatoriali e poi dei personal computer, e ora con l’accesso globale alla rete e l’offerta di dispositivi mobili a basso costo, si è creata e alimentata l’illusione che una sorta di «democrazia tecnologica» possa incidere positivamente sul grave stato di degrado, subalternità, e colonizzazione culturale raggiunto dal nostro Paese, un tempo considerato tra i più avanzati a livello mondiale. Di certo non risolverà il problema la maggiore disponibilità tecnologica o il surplus di “comunicazione” tra gli utenti, divenuti produttori di valanghe di “contenuti” condivisi sui “Social”, tuttavia di scarsissimo valore informativo e senza qualità artistiche.

Anche il passo avanti fatto dalla Scuola, con l’adozione dell’«e-book», non migliora di moto le cose; le innovazioni che esso porta con sé – dopo più di venti anni di esperimenti che sembrano stati prodotti per frenare piuttosto che per promuovere l’«editoria elettronica» – sono ancora solo di tipo «pratico»; non c’è traccia del sospirato “valore aggiunto” dal punto di vista didattico e educativo; l’e-book riduce il peso degli zaini per gli studenti e i costi per le famiglie, “espande” i contenuti di un libro analogico arricchendolo con quei commenti critici – saggi e le note – che nelle edizioni analogiche erano disponibili in allegato o a piè di pagina; e consente agli stesi studenti di annotarlo online; ma non aggiunge gran che rispetto alle già esistenti «edizioni scolastiche» cartacee, dotate anch’esse di apparato critico e di spazi a margine per annotazioni. Non sarà grazie a queste «facilitazioni» che i docenti diventeranno più competenti e più capaci di appassionare i loro studenti; non sarà a causa della possibilità di fruire un maggior numero di testi a basso costo che gli studenti, potenziali studiosi e autori, riscopriranno il piacere della lettura, della scrittura, della narrazione, dell’arte e della scienza.

Per tentare di invertire la tendenza che ha ridotto il nostro Paese nelle condizioni di mero consumatore e importatore – per giunta soprattutto di spazzatura culturale di massa – bisogna dotare il mondo Educational di ausili, davvero rivoluzionari, in grado di potenziare il servizio offerto dalle istituzioni culturali e educative per la formazione di base e professionale, per l’educazione permanente, per la formazione del pubblico e degli autori nei settori dello spettacolo e delle arti classiche.

Occorrono nuovi sistemi di apprendimento che invitino e aiutino ad esplorare quella rete di correlazioni non immediatamente percepibili, che connette implicitamente e indirettamente opere per molti versi distanti tra loro, e che consente di cogliere al contempo la loro architettura e le parentele tra di esse. In questo modo si favorirà sia lo studio dei «denominatori comuni» sia l’esplorazione della rete dei capolavori artistici di ogni tempo, luogo, e forma espressiva e mediale. Così si potrà stimolare la scoperta e la conoscenza di nuove opere (i correlati) mentre si incentiverà lo studio scientifico degli stessi principi di narrazione e composizione utilizzati dagli autori e condivisi dalle opere (i criteri di correlazione).

Noi proponiamo quindi di investire su un nuovo tipo di strumenti di studio (i «Sistemi di Studio Reticolare»), rivolti al mondo educational e concepiti per offrire una innovativa formazione in campo umanistico, dall’istruzione di base all’educazione permanente fino alla formazione universitaria e alla specializzazione professionale: strumenti per aiutare i docenti a praticare una didattica interdisciplinare basata sullo sviluppo di «competenze» cognitive ed elaborative, oltre che sull’acquisizione di «conoscenze»; strumenti per consentire agli aspiranti neoumanisti di riappropriarsi delle «capacità di fare arte con la scienza e di parlare di scienza con l’arte»; strumenti per fornire anche al cittadino interessato e appassionato – così come al professionista – le abilità necessarie per «orientarsi», per scoprire, creare e cooperare, nel mondo dell’informazione nell’Era digitale. Sarebbe un passo decisivo che alzerebbe l’asticella delle ambizioni culturali, individuali e collettive, ben oltre gli slogan “internet per tutti, un tablet per tutti, divulgazione per tutti”.

I sistemi innovativi di studio di cui parliamo, che l’Istituto MetaCultura è riuscito a mettere a punto in oltre quaranta anni di ricerca metodologica e di sperimentazione sul territorio, prendono in esame proprio la «logica di funzionamento» dei «capolavori artistici» – opere create con ingegno scientifico da autori che hanno saputo renderle immortali – e trasformano questi ultimi, da oggetti ricchi e complessi ma non valorizzati, in sofisticati «strumenti per apprendere le medesime competenze di coloro che li hanno concepiti».

Grazie ai «Sistemi di Studio Reticolare», ogni capolavoro del nostro patrimonio artistico potrà dar vita a una Bottega virtuale per «comprendere» e «apprendere» i complessi meccanismi scientifici che lo fanno funzionare, da secoli, come un «Sistema» perfetto per conservare e tramandare gli ideali di una Civiltà, e come ispiratore di nuovi progetti.

L’Istituto ha identificato, in decenni di studi su opere «classiche», una quantità di «principi universali di narrazione e composizione» presenti – come presupposti metodologici – nelle «soluzioni autoriali» di tutti i capolavori artistici presi in esame; proprio in base a tali principi è diventato possibile, oggi, riconoscere la rete di correlazioni che connette le articolazioni di una stessa opera tra loro e con quelle di altre opere imparentate strutturalmente con essa. Di conseguenza, un utente adeguatamente formato attraverso l’impiego quotidiano dei nuovi strumenti di studio, potrebbe imparare a «navigare» in modo intelligente tra «opere di ogni tempo e luogo» utilizzando come «criteri di correlazione» i «principi condivisi» dalle opere stesse; potrebbe scoprire e inseguire con curiosità le «correlazioni» sia interne che esterne ad esse, e al contempo acquisire con metodo i principi (narrativi e compositivi) utilizzati nei viaggi come «criteri di correlazione» (intra e inter testuale).

Solo in questa nuova prospettiva, servendosi anche dei più comuni dispositivi tecnologici a propria disposizione (un tablet o un personal computer, e un semplice browser, necessario per accedere ai Sistemi di Studio Reticolare in quanto fruibili completamente online) l’utente potrebbe progressivamente arricchire il proprio bagaglio sia di conoscenze sia di capacità – analitiche e progettuali – coltivando nuovi interessi e impreviste passioni collegate a quelle che già possiede.

Anziché «ridurre», con la «divulgazione», la complessità degli oggetti di studio per renderli falsamente comprensibili e illusoriamente padroneggiabili, questi nuovi Sistemi di Studio – che sfruttano le più sofisticate soluzioni tecnologiche oggi disponibili, e le potenzialità sottoutilizzate della rete internet – sono concepiti per far crescere gli aspiranti neoumanisti che li utilizzeranno (sia per la propria formazione che per svolgere attività educative e culturali), insegnando loro a padroneggiare gradualmente la complessità dell’arte e della scienza, in veste di autori, studiosi e insegnanti.

Grazie a una «piattaforma e-learning» studiata appositamente dallo stesso nostro Istituto per favorire la «fruizione reticolare», è già possibile consentire, a un numero crescente di utenti, di accedere ai primi Sistemi di Studio Reticolare fruibili interamente online. L’Istituto ha acquisito sia la tecnologia adeguata sia la banda larga necessaria tanto alla «connessione simultanea» degli utenti, quanto allo «streaming» delle innumerevoli risorse multimediali. In questo modo gli utenti potranno sia «formarsi» sia «fare didattica» semplicemente collegandosi tramite il proprio computer (o dispositivo mobile), ed eventualmente visualizzando la navigazione (per i propri studenti) su LIM o grandi schermi.

B) Il futuro del nostro patrimonio artistico

Come può la ricchezza artistica, ereditata dal nostro glorioso Passato di Umanisti, aiutarci oltre che invitarci a produrre anche in futuro nuova ricchezza artistica? Come si può evitare che gli abitanti del Bel Paese finiscano per dimenticare quale sia il valore del proprio patrimonio artistico e continuino a svilirlo ritenendo che l’unico modo con cui farlo «fruttare» sia affittarlo come «location» per operazioni più o meno spregiudicate di «economia della cultura»?

Evidentemente non basta la semplice «tutela» del patrimonio artistico, non basta restaurarlo, conservarlo e trasformarlo in una pittoresca «scenografia» 3D per turisti e spettatori. Occorre andare oltre l’«adozione» di un monumento, l’organizzazione di un «festival promozionale», la riconversione di un luogo d’arte a «fondale artistico» per vacanze romantiche e colte.

Occorre piuttosto «resuscitare» i veri autori e Maestri, artisti, scienziati e didatti, affinché tornino a insegnarci – a distanza di tempo in nuove «Botteghe umanistiche» virtuali – quel «know how» con cui hanno creato i capolavori immortali ammirati in tutto il modo e divenuti patrimonio dell’umanità. È indispensabile trasmettere quel «know how» alle nuove generazioni affinché ulteriori nuovi capolavori possano arricchire il nostro patrimonio italiano ed europeo.

In queste nuove «Botteghe» aspiranti neoumanisti provenienti da tutto il mondo potranno apprendere quel vero «made in Italy», inimitabile, che ci rende ancora famosi e invidiati … per il nostro passato.

Al momento nel nostro Paese la «tradizione umanistica» viene considerata paradossalmente come un insieme di «resti di una Civiltà lontana ed estranea», artefice di opere straordinarie che non si sanno più comprendere, né si saprebbero ri-fare, ma che si possono ancora ammirare, qualche volta, con ingenua nostalgia, come impreparati «turisti in patria».

Noi proponiamo di recuperare e sviluppare l’ampia eredità culturale di cui immeritatamente dispongono Paesi come il nostro; e a tale scopo riteniamo utile investire su un nuovo modo di riscoprire e valorizzare il patrimonio artistico italiano ed europeo: non lo sfruttamento indegno di luoghi e oggetti d’arte come scenografie da offrire a chi può pagare grandi somme per abusarne (a discapito del cittadino «normale» escluso dalla fruizione di beni che dovrebbero essere di tutti), ma l’adozione di grandi artisti del passato come «tutor virtuali» degli umanisti del futuro, ai quali potranno insegnare nuovamente «come» hanno creato – e «come» è possibile ancora creare – opere in grado di superare ogni confine di spazio e di tempo.

Attraverso le «Botteghe virtuali» la più sofisticata tecnologia digitale si unirà alla più raffinata metodologia scientifica e alle più preziose risorse artistiche per creare «valore aggiunto» ai capolavori della nostra tradizione: il valore, cioè, di quelle «correlazioni implicite» tra di essi, che possono essere riconosciute e rappresentate identificando i «principi di narrazione e composizione» con cui sono sono stati ideati, con cui sono composti e con cui continuano a funzionare a dispetto del deterioramento e dell’oblio a cui sembrano condannati.

In questo modo il “Grand Tour” (quel pellegrinaggio verso le «città d’arte» che per secoli ha portato in Italia pittori, filosofi e scrittori come Goethe, Stendhal, Voltaire, Montaigne, James) potrebbe riprendere vita, anche in forma digitale, attraverso un sistema di orientamento e di avvicinamento alla tradizione umanistica con cui il nuovo viaggiatore – italiano, europeo o «straniero» – potrebbe tornare a studiare l’Italia e l’Europa, percorrendola con l’aiuto di una «mappa di tesori altrimenti invisibili», e trattandola con rispetto, come un prezioso «manuale a cielo aperto» da consultare per crearne di nuovi.

C) Il futuro delle professioni umanistiche

Come si può evitare che i nostri figli e nipoti, ancora appassionati d’arte e di scienza, finiscano disoccupati o a questuare un lavoro finto e assistenziale rivolgendosi ad un «esamificio» che dispensa titoli, o in un giornale senza lettori che viene tuttavia finanziato per mantenere chi vi lavora? Come si può ridare una speranza – a chi per accidente ama l’arte e vuole studiarla – di poter apprendere una professione dignitosa e addirittura di poter concorrere alla ripresa del nostro Paese? Come si potrà dargli una preparazione per metterlo in grado di creare i nuovi capolavori e i nuovi strumenti di studio del futuro? Come potrà formarsi per contribuire a valorizzare il patrimonio artistico e a promuovere la riedizione e la distribuzione di quei capolavori classici della nostra tradizione che rischiano di essere dimenticati insieme ai nuovi prodotti stagionali?

Al tempo in cui il regista francese François Truffaut iniziava la sua carriera di regista e di studioso, tutti, a suo avviso, avevano come «secondo mestiere» quello di «critico cinematografico». Tra i secondi mestieri di oggi ci sono l’«autore di contenuti» (cortometraggi, blog, podcast) per i Social, il promotore «youtuber», o semplicemente l’«influencer» che condivide qualche sua passione o ossessione in rete con altri. In ogni caso non basta la copertura della rete e la diffusione di smartphone e videocamere tascabili a basso costo a rendere tutti questi, magicamente, dei grandi cineasti; non basta dare a tutti la possibilità di aprire un blog e diventare «blogger» per renderli grandi scrittori. C’è ancora una sostanziale differenza tra «scrivere» e «scrivere in forma artistica», tra «filmare» e «fare uno di quei film che potrebbe entrare a far parte dei tesori narrativi della nostra Civiltà», accanto alle opere immortali di Leon Battista Alberti, di Mantegna, di Boccaccio, di Goldoni, di Eduardo de Filippo, di Rossini, di Verdi, di Rossellini, di Fellini.

Oggi non basta più battersi perché vengano garantiti posti di lavoro nel campo dell’Istruzione e dei beni Culturali, ambiti sempre penalizzati dai tagli ai finanziamenti per l’Educazione e la Cultura. Occorre domandarsi come mai la preparazione attuale, fornita e certificata a caro prezzo dagli stessi Enti che dovrebbero assumere i laureati e specializzati, li renda tanto facilmente ricattabili, eliminabili o sostituibili.

Occorrerebbe chiederselo prima di entrare a far parte di una macchina educativa e culturale che alimenta, anziché combattere, l’illusione di poter fare – e insegnare a fare – facilmente, arte e scienza.

Osservando la moltiplicazione di pseudo corsi universitari e postuniversitari che riescono ad applicare le parole “arte” e “scienza” a qualunque attività umana, dovrebbe essere ormai chiaro che queste parole sono oggi usate impropriamente, per legittimare operazioni che costituiscono addirittura l’antitesi dell’arte e della scienza.

E quindi ci si dovrebbe chiedere come si possano ancora esercitare seriamente professioni umanistiche entro un sistema culturale ed educativo che, nel formare i suoi professionisti e nel fornire servizi al pubblico, non si preoccupa di far apprendere i preziosi insegnamenti metodologici insiti in ogni scoperta, invenzione, opera d’arte giunta fino a noi, ma che ormai, pur facendo parte del nostro mondo, appare come un’affascinante quanto inesplicabile «scatola nera».

Nel nebuloso mondo del “Contemporaneo”, a cui l’attuale sistema educativo sembra voler «preparare» i potenziali autori, studiosi e insegnanti del futuro, la «competenza» è palesemente mortificata, sostituita dall’«opportunità» di entrare a far parte – per amicizia o per compravendita politica – del demenziale ma insospettabilmente remunerativo gioco della «dissacrazione», derisione e demolizione di ogni traccia di arte e di scienza; un gioco molto costoso, che sotto forma di festival della sperimentazione, installazioni trash, e provocatorie rivisitazioni, prosciuga i fondi pubblici.

Chiunque non sia troppo ingenuo, ha ormai capito che l’occupazione in questo settore è diventata la via più semplice e legale con cui sono mantenuti quei privilegiati che per diritto non devono faticare né a studiare né a dimostrare di saper fare qualcosa; e che per di più, con le loro scandalose «sperimentazioni» finanziate dallo Stato, creano l’illusione, nel pubblico, di poter facilmente avere accesso ai loro stessi privilegi, percorrendo la via «facile» della preparazione al «Contemporaneo» attraverso scuole e talent show che lucrano sfruttando questa illusione.

Con tale consapevolezza occorre combattere l’assistenzialismo e il protezionismo con cui si legittimano operazioni che si esauriscono in una stagione, sperperando denaro pubblico, imbruttendo le nostre città, regalando ai cittadini lo squallore in luogo della bellezza, e trasformando magicamente l’incompetenza in un nuovo linguaggio artistico.

Occorre invece formare una o più nuove figure professionali che ridiano lustro al settore umanistico: anzitutto un neoumanista digitale, studioso, narratore, enciclopedista e insegnante, capace di contribuire a tessere l’innovativa e promettente rete delle correlazioni tra i classici di ogni tempo e luogo, necessaria per poter apprendere e far apprendere gli insegnamenti metodologici racchiusi in essi.

La nostra proposta formativa si colloca con fiducia in questo quadro, con l’intenzione di rilanciare il lavoro proprio nel settore più strategico e oggi più depresso nel nostro paese.

Noi proponiamo di investire su nuove professioni umanistiche che ridiano una prospettiva di lavoro ai nostri figli e nipoti, i quali potranno così diventare i nuovi depositari e maestri delle straordinarie e immortali competenze insite in quei capolavori della tradizione umanistica che ancora resistono all’incuria degli uomini e ai disastri della Storia.

Offrendo un percorso virtuoso di crescita fino alla specializzazione e al perfezionamento postlaurea, potremmo insegnare come valorizzare il nostro patrimonio artistico, formando non ulteriori e inutili «economisti della cultura», ma esperti tessitori della rete di correlazioni tra le opere dei grandi umanisti; quella rete di varianti, esplicite e implicite, di modelli archetipici comuni, che emerge solo scoprendo i principi di narrazione e composizione condivisi e le soluzioni elaborate con essi per creare capolavori necessariamente imparentati tra loro. Grazie a questo lavoro potranno più facilmente essere riconosciute quelle opere contemporanee che costituiscono solo sbiadite imitazioni, inconsapevoli e riduttive, delle complessa architetture delle opere d’arte.

Gli «iper-autori» che acquisiranno una adeguata formazione umanistica potranno collaborare alla progettazione e allo sviluppo dei nuovi strumenti di studio indicati nel punto A), con cui il nostro Paese potrà riacquistare una posizione prestigiosa ed esemplare nel mondo globalizzato, «conquistando» nuovi utenti, nuovi sostenitori e partner non con la violenza o l’ideologia ma con la scienza e l’arte dei nostri avi: quel sapere universale che ridarà all’Europa il carattere di «Comunità artistica e scientifica» – non di «Unione di banche» – e che permetterà di riprendere il dialogo tra Civiltà che in tante occasioni e per secoli ha evitato le guerre e ha consentito il vero progresso dell’uomo nel rispetto dei diritti universali.

D) Il futuro della distribuzione digitale dell’informazione, in particolare di quella scientifica e artistica

Come avverrà la fruizione dei contenuti digitali nell’era dell’«On Demand»? E «come» si potrà promuovere la fruizione delle opere classiche in un mondo ancora intento a promuovere e a spartirsi solo le «novità stagionali», e preoccupato di cancellare dalla memoria e dalla distribuzione ogni altro contenuto? Come si potrà stimolare gli editori e distributori digitali a ripubblicare e a diffondere i capolavori classici? Come si potrà aiutare il pubblico a selezionare la “qualità” nel mare indistinto dell’informazione digitale?

Occorre evidentemente un nuovo modo di erogare contenuti digitali, oltre l’appuntamento quotidiano o stagionale in base a palinsesti e cartelloni predefiniti, e persino oltre l’on demand, che mentre rende disponibili innumerevoli titoli non è in grado di promuoverne la conoscenza, offrendo un accesso per nomi, per lo più sconosciuti ai fruitori, o per riduttive classificazioni di genere.

È necessario, per il navigatore in rete e per il potenziale fruitore di contenuti digitali, un ausilio potente e reticolare che lo aiuti a compiere viaggi tra opere (di ogni tempo, luogo e forma espressiva) consentendogli di partire da ciò che già conosce per scoprire quello che non conosce ancora, alimentando così la sua curiosità intellettiva ed espandendo i suoi orizzonti conoscitivi.

Occorre cioè che i nuovi «strumenti» di studio siano correlabili e di conseguenza interconnessi agli «oggetti» di studio offerti dalla distribuzione digitale online delle grandi Piattaforme.

In questa prospettiva non basta predisporre complessi «database» destinati a quei pochi che sanno già cosa cercare. Occorre invece offrire, a chi non cosa cercare, la possibilità di acquisire strumenti di valutazione, comparazione, giudizio.

Occorrono soluzioni per ripensare i luoghi dell’educazione e della formazione – la biblioteca, la scuola, la casa – rendendoli intelligenti, cioè in grado di interagire con gli utenti e di far crescere le loro aspettative. Occorrono soluzioni a supporto di chi voglia fruire romanzi, film, musica, teatro etc, che lo aiutino anzitutto ad affinare gli strumenti per selezionare, valutare, ricercare la qualità nel mare dell’informazione – inquinato da tanto «trash» – e quindi a scoprire (o riscoprire) il valore dei classici.

Occorrono soluzioni anche per superare la pirateria digitale e l’utopia dell’informazione per tutti senza diritto d’autore; ma per far questo occorre prima di tutto scoprire il «valore dell’informazione sganciata dai supporti» e il «valore delle relazioni tra le informazioni», sempre che l’una e le altre ce l’abbiano davvero.

La diffusione del sapere in forma di «abbonamento» a Piattaforme di contenuti digitali, cioè la possibilità di consultare senza limitazioni immensi giacimenti di contenuti digitali in continua crescita, sempre accessibili via «cloud» da qualunque «dispositivo» e senza necessità di «scaricarli», avvicinerà presto l’«erogazione delle informazioni» a quella dell’energia o dell’acqua, senza peraltro neppure contabilizzarne il consumo. Possiamo già prevedere che molto presto, anche nel nostro Paese, si potrà avere accesso a quanti film, spettacoli teatrali, libri e album musicali si voglia fruire, a fronte di una spesa mensile equivalente a quella di una serata al cinema e in pizzeria. Questa soluzione è stata attuata già da tempo dal mercato musicale . L’offerta di un distributore di contenuti digitali in streaming come Spotify ha quasi annullato non solo la vendita dei cd fisici ma anche lo scaricamento del singolo disco o brano digitale dagli «store online», e inoltre ha eliminato le condizioni che facevano fiorire la pirateria. Da alcuni anni è stata seguita da un Distributore di contenuti audiovisivi come Netflix, che è passato da spedire nastri e dvd a domicilio – nell’era analogica e poi digitale offline – ad offrire accesso da casa, senza limiti, al proprio vasto archivio, rendendolo tutto disponibile in streaming video. E ancora, una simile rivoluzione sta trasformando anche il Mercato librario, nonostante le ultime resistenze di quegli editori restii a rinunciare ai più lauti guadagni derivanti dalla distribuzione analogica e a quelli della vendita del singolo titolo on demand. «Amazon Unlimited», ad esempio, è un’offerta di accesso illimitato su cloud a una parte del catalogo di alcuni editori che hanno già deciso di pubblicare anche in formato Kindle i propri titoli. Dopo aver tentato in tutti i modi di frenare la distribuzione in formato ebook, buona parte degli editori hanno dovuto contemplare anche questa inevitabile – ma per loro non abbastanza vantaggiosa – opportunità di distribuzione in abbonamento.

In questo nuovo sconvolgente scenario acquisterà sempre più rilievo il problema di «come» aiutare i potenziali lettori/fruitori a scegliere, selezionare, discernere titoli di qualità nel mare delle offerte note e in quello ancor più vasto di quelle ignote, non soltanto facendo leva su «interessi preesistenti» ma anche promuovendo «nuovi interessi», «educando il gusto», e facendo scoprire, dietro la piccola «vetrina delle novità» promosse dai mass media e contese dai distributori di contenuti, quell’immenso mondo del «passato che non invecchia», in cui possono essere scoperti, riscoperti e apprezzati i grandi capolavori classici.

Tenendo conto di tutto questo, noi proponiamo di investire su un nuovo modo di distribuire contenuti digitali – soprattutto quelli che possono sopravvivere alle mode stagionali – collegando ai «prodotti da fruire» gli «strumenti più adeguati per fruirli», per confrontarli, valutarli e selezionarli. In questo modo i potenziali fruitori, soprattutto in ambito «educational», anziché rimanere basiti di fronte al mare dell’offerta indistinta di informazione digitale, potranno disporre di un valido aiuto per trarre benefici dall’inarrestabile fenomeno dell’«On-Demand» e da quello della fruizione «in Streaming per Abbonamento».

La falsa alternativa tra rimanere imprigionati in uno «stagno» – che restringa il mare dell’informazione alle sole offerte prestabilite dalla divulgazione, dal marketing e dalla propaganda – o invece trovarsi abbandonati in «mare aperto» senza sapere dove andare, nasconde una terza possibilità: quella di avere a disposizione una «bussola» per «orientarsi» tra le possibili «rotte», per godere del piacere di «viaggiare» senza meta prefissata, raccogliendo «stimoli» ad avventurarsi in nuove «scoperte» senza paura di «perdersi».

Così il fruitore di domani avrà la possibilità di scegliere se continuare ad essere «turista» nel mare dell’informazione digitale, ricercando solo cose che già conosce magari appena camuffate da qualcos’altro per illudersi di non rimanere fermo; o se, invece, diventare un «viaggiatore» privo della preoccupazione di tornare subito indietro – alle vecchie abitudini – una volta raggiunta una meta prefissata, e pronto a disfarsi del desiderio di ritrovare – in finte novità – quello che già conosce.

Persino chi, tra i tanti fruitori ancora dipendenti dal mondo analogico, abbia difficoltà ad abbandonare il vecchio modello della televisione generalista o di settore – basata su un palinsesto di prodotti selezionati per una fruizione, di massa o di nicchia, ad orari prestabiliti e in modalità prefissate – potrebbe trovare interessante disporre di ausili per avventurarsi nel mare aperto dell’informazione digitale, e godere così del piacere di incuriosirsi, di fare impreviste scoperte e di nutrire nuovi inattesi interessi.

Questa nuova modalità di distribuzione – e insieme di valorizzazione – dei «contenuti» (in versione digitale) permetterà di creare partnership tra gli Editori e i grandi distributori di contenuti digitali (Amazon, Google, Apple etc). Questi ultimi potrebbero persino sollecitare gli editori tradizionali a convertire in «digitale» tutti i capolavori classici del loro catalogo e a offrirli «online» per godere della promozione indiretta da parte dei nuovi «Sistemi di Studio Reticolare» che noi intendiamo creare e insegnare a creare (indicati nel punto A).

Tutti gli Strumenti di Studio che noi elaboriamo – dai Cicli di Lezioni ai Sentieri Esplorativi ai Sistemi «E-Learning in forma Reticolare» – contengono infatti «link», virtuali o già attivi, ad ogni «risorsa documentale» classica presa in esame e resa disponibile, per la fruizione online, da noi stessi o da parte dei distributori digitali. In questo modo sollecitano «viaggi intertestuali» nel vasto mercato dei contenuti digitali online.

Per anni abbiamo li abbiamo realizzati e distribuiti – agli utenti dei nostri progetti educational – in forma prototipale offline, in attesa che la Rete Internet ci consentisse di renderli tutti fruibili online, e correlabili a risorse esterne disponibili anch’esse online. Ora i nostri strumenti saranno fruibili in esclusiva presso gli Ambienti di Studio della nostra Scuola, almeno fino a quando non creeremo partnership con Istituzioni ed Enti che vogliano servirsene anche per i loro utenti.

Questo processo permetterà di raggiungere, con il tempo, la soluzione ideale. Noi auspichiamo infatti che siano gli stessi grandi Distributori di Contenuti digitali online a finanziare la realizzazione, e quindi la distribuzione – possibilmente gratuita – di nuovi strumenti per il mondo educational – come i nostri – considerandoli i perfetti «complementi», nonché i migliori «strumenti di promozione indiretta» dei tanti contenuti di qualità da loro stessi distribuiti.

I Sistemi di Studio Reticolare da noi concepiti e realizzati sono già adeguati a suscitare interessi e passioni verso innumerevoli capolavori artistici che potrebbero essere offerti online (peraltro senza grandi investimenti) da tutti i Distributori di Contenuti Digitali che vogliano curarne nuove edizioni digitali multimediali, recuperando i progetti originali degli autori e arricchendoli con nuove traduzioni e con le tante illustrazioni, nonché con gli apparti critici che nel tempo si sono andati realizzando per accompagnare le edizioni analogiche.

Così tutte quelle opere letterarie che abbiano raggiunto lo statuto di «classici», e che come tali rischierebbero di giacere virtualmente o materialmente (come copie invendute o come titoli fuori catalogo non più ristampati) nei magazzini degli stessi Editori, ignorate e non più riproposte a causa della scarsa fiducia dei medesimi Editori e Distributori nella longevità dei titoli da loro stessi messi in commercio, avranno finalmente non una «seconda vita» ma la reale – e non potenziale – «immortalità» che meritano.

Altrove, in questo stesso Portale, spieghiamo come gli Editori che hanno ancora i diritti di opere che non ristampano più (o che potrebbero ottenerli facilmente dagli autori o dai loro eredi proprio in vista di una nuova distribuzione in versione digitale) potrebbero facilmente convertire gli «impaginati pdf» in documenti digitali editabili e distribuibili in formato epub, ottenendo, senza costi di stampa e distribuzione, la possibilità di continuare a vendere quei titoli ad almeno tutti coloro che – come noi – li cercano ancora e invano nel mercato editoriale, e che devono spesso accettare, per ottenerli, le condizioni imposte da quel mercato, oggi più che mai fiorente, «dell’usato e dell’antiquariato» (o persino delle fotocopie).

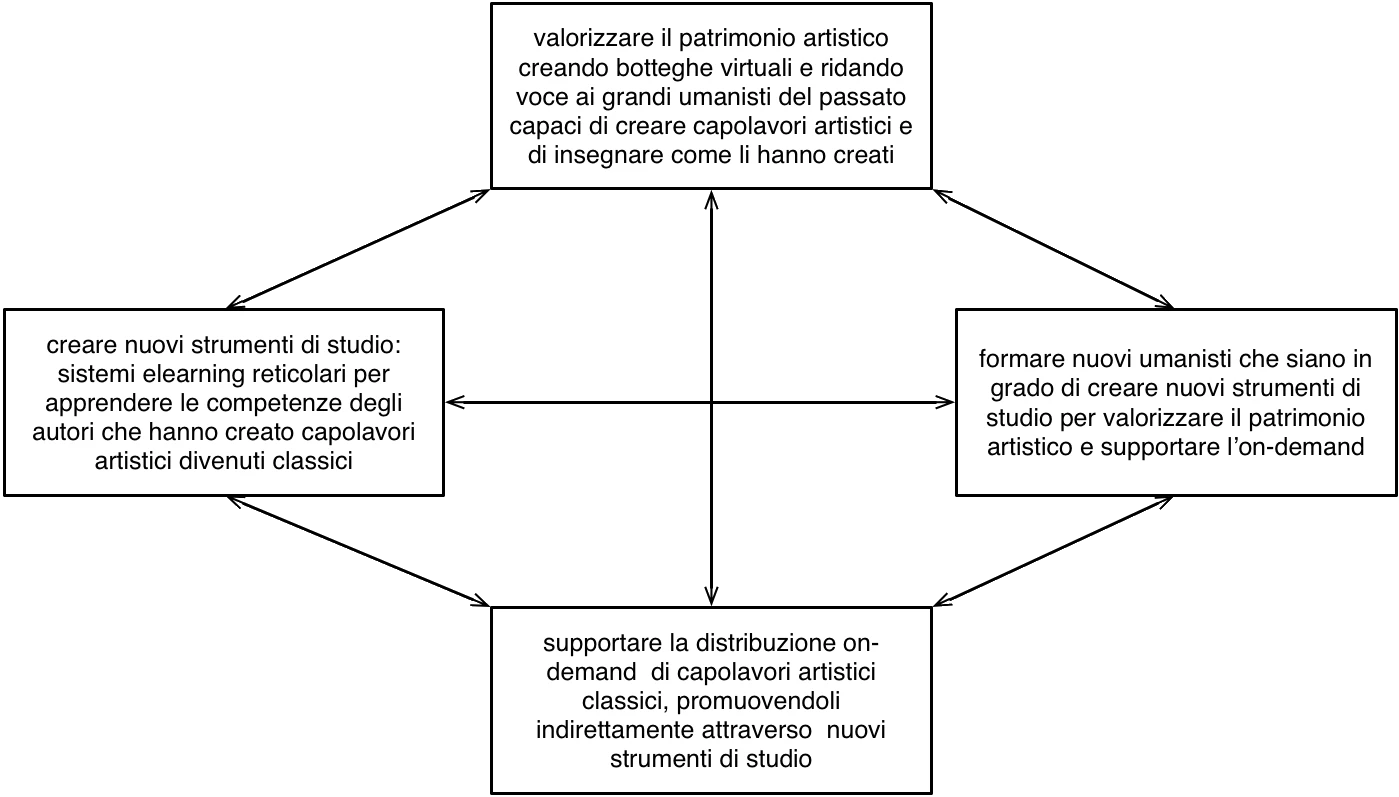

Riassumendo, possiamo sintetizzare in uno schema i rapporti tra i quattro punti. Occorre creare nuovi Sistemi di Studio, ma anche formare nuovi umanisti affinché acquisiscano tutte le competenze e conoscenze necessarie per progettare e sviluppare i Sistemi di studio. I Sistemi di Studio si realizzano nelle nuove Botteghe Umanistiche dove si valorizzano le risorse del nostro patrimonio umanistico trasformando i capolavori artistici in Sistemi di studio delle straordinarie competenze autoriali racchiuse in essi. Attraverso lo sviluppo dei nuovi Sistemi di Studio e la Valorizzazione del patrimonio artistico si può supportare la nuova Distribuzione Digitale di Contenuti di qualità in abbonamento e on demand, promuovendo indirettamente tutti i titoli classici rilasciati dalle Piattaforme in nuove edizioni multimediali linkabili dai Sistemi di Studio.